署名運動は、市民が政治や社会問題に声を上げる重要な手段として、2024年現在も多くの場面で活用されています。環境問題、教育制度、地方自治法の改正など、様々な社会課題に対して市民が意見を表明し、賛同者を集める活動として注目されています。

また、議員への政策提言やニュースで取り上げられる社会課題に対する市民の反応を示す手段としても重要な役割を果たしています。本記事では、署名活動の基本から実施法、そして最新のデジタル技術を活用した効果的な署名運動の方法まで徹底解説します。

※この記事では、「署名運動」と「署名活動」を使用しておりますが、大きな使い分けはございません。

署名活動とは?その定義と目的

署名活動の基本的な定義

署名活動とは、特定の問題や要望に対して市民が賛同の意思を示すために、氏名や住所などの個人情報を記載して支持を表明する活動です。この活動は、個人の声を集めて大きな社会的影響力を持つ集団の意見として表現することを目的としています。市民が政治家や議員に対して具体的な政策変更を求める際の効果的な手段として広く活用されています。

署名運動は、誰でも参加できる民主的な活動として位置づけられており、政治的な問題から地域の課題まで幅広いテーマで実施されています。現在では、従来の街頭での署名活動に加えて、専用のサイトやページを通じたオンラインでの署名運動も活発に行われており、より多くの人々が参加しやすい環境が整備されています。多くの署名サイトでは無料で署名活動を開始でき、利用規約に同意することで誰でも利用できるようになっています。

署名活動の目的と意義

署名活動の主な目的は、市民の声を可視化し、行政や関係機関に対して具体的な要望や意見を伝えることです。個人では届かない声も、多くの賛同者を集めることで社会的な影響力を持つことができます。

特に地方自治体における住民の声を反映させる手段として、署名活動は重要な役割を果たしています。環境問題への対応、教育制度の改善、インフラ整備など、地域住民の生活に直結する問題について、署名を通じて行政に働きかけることができます。

また、署名活動は単に要望を伝えるだけでなく、社会問題への関心を高め、市民の政治参加を促進する教育的側面も持っています。多くの人が署名活動に参加することで、社会全体の民主主義の発展に寄与することができます。

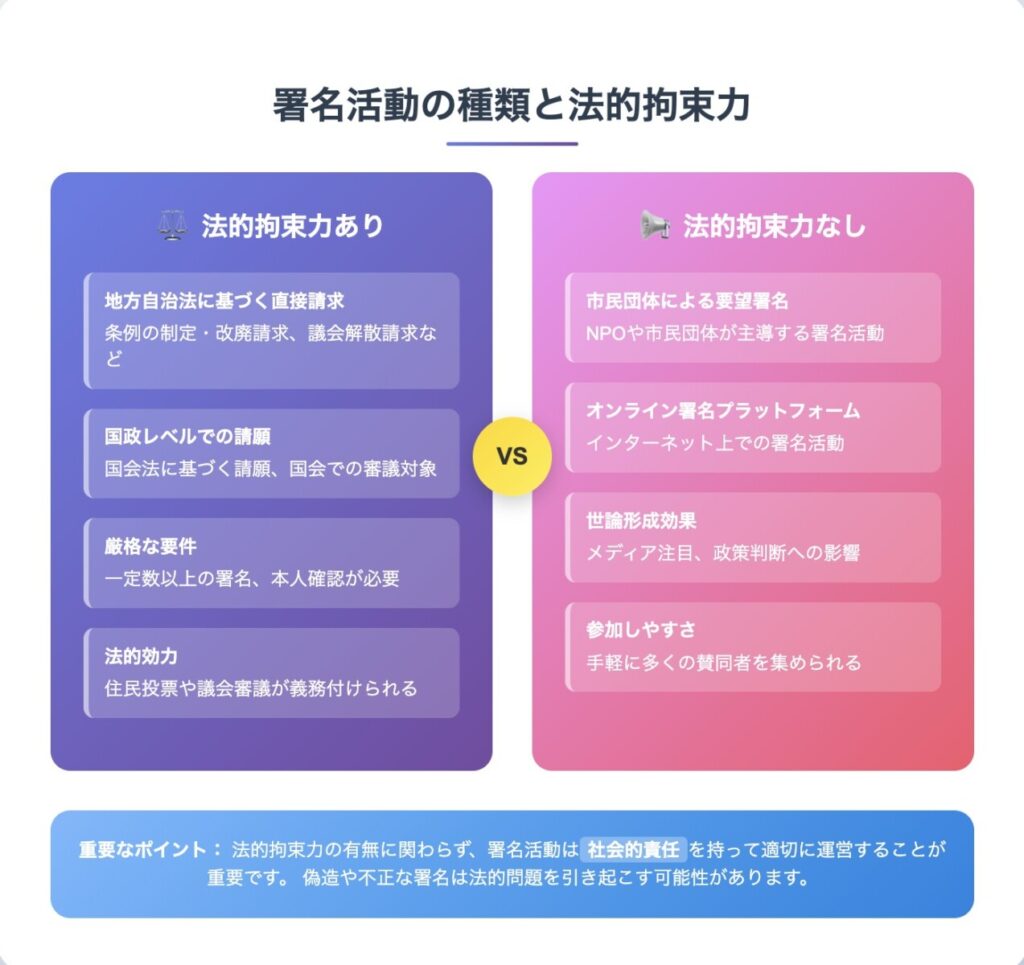

署名活動の種類と法的拘束力

法的拘束力のある署名活動とは

法的拘束力のある署名活動には、主に以下のようなものがあります。

地方自治法に基づく直接請求

地方自治法第74条に基づく条例の制定・改廃請求や、第76条に基づく議会の解散請求などは、法的な効力を持つ署名活動です。これらの請求には一定数以上の署名が必要で、要件を満たせば住民投票や議会での審議が義務付けられます。特に議会の解散を求める署名活動は、地方政治に大きな影響を与える可能性があります。

国政レベルでの請願

国会法に基づく請願も、法的な手続きに従って行われる署名活動の一つです。国会議員の紹介を受けて提出される請願は、国会での審議対象となります。

これらの法的拘束力のある署名活動では、署名者の本人確認や署名簿の適切な管理が重要になります。偽造や不正な署名は法的な問題を引き起こす可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。

法的拘束力のない署名活動の特徴

一方で、法的拘束力はないものの、世論形成や関係機関への要望伝達を目的とした署名活動も数多く存在します。

市民団体による要望署名

NPOや市民団体が主導する署名活動は、法的拘束力はありませんが、社会的な影響力を持つことがあります。メディアの注目を集めたり、行政の政策判断に影響を与えたりする事例も少なくありません。

オンライン署名プラットフォーム

インターネット上で展開される署名活動は、手軽に参加できることから多くの賛同者を集めやすい特徴があります。ただし、本人確認の問題や署名の真正性について課題もあります。これらの署名活動では、法的な制約は少ないものの、社会的な責任を持って適切に運営することが重要です。

署名活動の具体的な方法

街頭での署名運動の進め方

街頭での署名運動は、直接的に市民との対話を通じて賛同を得る伝統的な方法です。効果的な街頭署名活動を行うためには、以下のポイントが重要です。

事前準備の重要性

署名活動を開始する前に、目的や要望内容を明確にし、わかりやすい説明資料を準備することが必要です。また、署名簿の形式や必要な記入事項を整理し、適切な個人情報の取り扱いについても検討する必要があります。

場所と時間の選定

多くの人が集まる駅前や商業施設周辺、イベント会場などは署名活動に適した場所です。ただし、私有地での活動には許可が必要な場合があるため、事前に確認することが重要です。

対話とコミュニケーション

街頭での署名活動では、通行人との対話を通じて署名の趣旨を説明し、理解を得ることが重要です。一方的な説明ではなく、相手の意見や疑問に丁寧に答える姿勢が求められます。また、イベント会場や集会などで署名活動を行う場合は、参加者の協力を得やすい環境を整えることが効果的です。

郵送による署名運動の手順

郵送による署名運動は、より広範囲の人々に参加を呼びかけることができる方法です。

対象者の選定

署名活動のテーマに関心を持つ可能性が高い人々をターゲットに、効果的な郵送先リストを作成します。既存の支援者ネットワークや関連団体の会員などが対象となることが多いです。

資料の作成

署名の趣旨を説明する資料、署名簿、返信用封筒などを一式として準備します。わかりやすい説明と簡潔な署名フォームが重要です。

フォローアップ

郵送後の経過を把握し、必要に応じて電話やメールでのフォローアップを行います。署名簿の回収率を高めるためには、適切なタイミングでの働きかけが効果的です。

ネット上での署名運動の始め方

デジタル化が進む現在、オンラインでの署名運動は重要な選択肢となっています。

プラットフォームの選択

既存の署名サイトを利用する方法と、独自のシステムを構築する方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、活動の規模や目的に応じて選択することが重要です。多くの署名サイトでは、トップページから簡単に署名活動を開始でき、検索機能を使って関連する署名活動を見つけることもできます。

セキュリティと真正性の確保

オンライン署名では、署名の真正性を確保するためのセキュリティ対策が重要です。本人確認の方法や不正アクセスの防止など、技術的な対策を講じる必要があります。

SNSとの連携

ソーシャルメディアを活用することで、署名活動の認知度を高め、より多くの人々の参加を促すことができます。特にFacebookやTwitterなどのプラットフォームでは、署名活動の情報を効果的に拡散できます。企業や団体がSNSを通じて署名活動への協力を呼びかけることで、より広範囲の支援を得ることが可能です。効果的な情報発信とネットワークの活用が成功の鍵となります。

署名活動における注意点とQ&A

署名時の記入事項と注意点

署名活動を適切に実施するためには、以下の点に注意する必要があります。

必要な記入事項

一般的に、署名には氏名、住所、年齢(または生年月日)の記入が求められます。法的拘束力のある署名では、これらの情報が正確であることが重要です。

個人情報の取り扱い

署名活動で収集した個人情報は、適切に管理し、目的外使用を避ける必要があります。個人情報保護法に従った取り扱いが求められます。多くの署名サイトでは、プライバシー設定や利用規約で個人情報の取り扱いについて明確に規定されています。

署名の任意性

署名は自由意志に基づいて行われるべきであり、強制や威圧的な勧誘は避けなければなりません。

ウソの署名簿による法的問題

署名簿に虚偽の情報を記載することは、法的な問題を引き起こす可能性があります。

偽造の法的リスク

他人の名前を無断で使用したり、存在しない人物の署名を作成したりすることは、文書偽造にあたる可能性があります。

選挙運動との関係

政治的な署名活動が選挙運動と見なされる場合、公職選挙法の規制を受ける可能性があります。

責任の所在

署名活動の主催者は、収集した署名の真正性について責任を負うことになります。

署名活動に関するよくある質問

Q: 署名活動に年齢制限はありますか?

A: 一般的な署名活動では年齢制限はありませんが、法的拘束力のある請求(住民投票の請求など)では有権者に限定される場合があります。

Q: 署名を撤回することはできますか?

A: 署名の撤回については、活動の性質や法的根拠によって異なります。一度提出された署名の撤回は困難な場合が多いです。

Q: オンライン署名の法的効力はどの程度ですか?

A: オンライン署名の法的効力は、その真正性を確保する仕組みによって大きく左右されます。現在は世論形成の手段として活用されることが多いです。

デジタル時代の署名運動における考え方と技術的可能性

デジタル技術の急速な発展により、署名運動の形態も大きく変化しています。ここでは、考え方の一つとして、AI技術やブロックチェーン技術を活用した署名活動の新たな可能性について紹介します。

AI技術を活用した署名運動の最適化という考え方

AI技術は、署名運動の効率化と精度向上に大きく貢献する可能性があると考えられています。

参加者の動向分析という視点

AI技術を活用することで、署名活動への参加者の傾向や動向を詳細に分析できるという考え方があります。どのような層が署名に参加しやすいか、どの時間帯や場所で効果的な活動ができるかなど、データに基づいた戦略的な署名運動が可能になるとされています。

個人情報の自動検証というアプローチ

AI技術により、署名時に記入された個人情報の妥当性を自動的に検証することが可能だという考え方もあります。住所の実在性や記入内容の整合性をチェックし、不正な署名を早期に発見できるとする見方があります。

多言語対応と翻訳の活用法

国際的な署名活動では、多言語対応が重要だという観点があります。AI翻訳技術を活用することで、リアルタイムで多言語での署名活動を展開できるという可能性が指摘されています。

ブロックチェーン技術による署名の信頼性向上という観点

ブロックチェーン技術は、署名の改ざん防止と透明性の確保において革命的な変化をもたらすという考え方があります。

改ざん不可能な署名記録という発想

ブロックチェーン技術により、一度記録された署名情報は改ざんが不可能になるという技術的な特性があります。これにより、署名の真正性を長期間にわたって保証できるという考え方が存在します。

透明性の確保という視点

ブロックチェーン上に記録された署名情報は、誰でも検証可能であるという特徴があります。これにより、署名活動の透明性が大幅に向上するという見方があります。

スマートコントラクトによる自動処理という概念

署名数が一定数に達した場合の自動的な処理や、署名の有効期限管理など、スマートコントラクトを活用した自動化が可能だという技術的なアプローチが存在します。

電子署名技術の署名運動への応用という考え方

電子署名技術の発展により、より安全で効率的な署名運動が実現される可能性があります。

法的に有効な電子署名という概念

電子署名法に準拠した電子署名技術により、法的拘束力を持つ署名活動をオンラインで実施することが可能になったという考え方があります。従来の紙ベースの署名と同等の法的効力を持つ電子署名により、署名活動の利便性が大幅に向上するという見方があります。

セキュアな本人確認という手法

高度な暗号技術を用いた本人確認により、署名者の身元を確実に特定できるという技術的なアプローチがあります。これにより、なりすましや不正な署名を防止できるという考え方が存在します。

効率的な署名プロセスという視点

電子署名技術により、署名の収集から検証、管理までのプロセスが大幅に効率化されるという可能性があります。リアルタイムでの署名状況の把握や、自動的な重複チェックなどが可能だという考え方があります。

実際の活用事例における考え方

市民活動における効率化という観点

環境問題に取り組む市民団体が、デジタル署名システムを活用してオンライン署名運動を実施した場合、従来の紙ベースの署名と比較して、参加者数の増加や管理コストの削減が期待できるという考え方があります。

行政における住民参加という視点

地方自治体が住民の意見を収集する際に、デジタル技術を活用することで、住民が署名の真正性を容易に確認できるようになるという可能性が指摘されています。

国際的な活動における多様性への対応

社会課題の解決に取り組むNPOが、多言語対応とクロスプラットフォーム対応のシステムを活用することで、国際的な支援を効率的に集めることができるという考え方があります。

導入によるメリットという視点

業務効率の向上という観点

署名の収集、管理、検証プロセスの自動化により、従来の手作業による署名運動と比較して業務効率が大幅に向上するという見方があります。

コスト削減という考え方

紙の印刷コスト、郵送費、人件費などの削減により、署名運動にかかるコストを大幅に削減できるという経済的なメリットがあります。

法令遵守という重要性

電子署名法・電子帳簿保存法に完全対応することにより、法的要件を満たした署名運動を実施できるという合法性の観点があります。

透明性の向上という価値

公開検証システムにより、第三者による署名の検証が可能になり、署名運動の透明性が向上するという社会的な価値があります。

署名運動の未来展望という視点

デジタル技術の発展により、署名運動は新たな段階に入っているという考え方があります。

モバイルファーストという発想

スマートフォンの普及により、いつでもどこでも参加できる署名運動が実現されるという可能性があります。位置情報サービスと連携することで、地域に特化した署名活動の展開も可能だという考え方があります。

IoT技術との連携という概念

IoT機器との連携により、自動的な署名収集や、リアルタイムでの署名状況の把握が可能になるという技術的な展望があります。スマートシティの概念と連携した新しい形の市民参加が期待されているという見方があります。

バーチャルリアリティ技術の活用という可能性

VR技術を活用することで、署名活動の現場を仮想的に体験できる環境を構築できるという考え方があります。これにより、遠隔地からの参加者も現場の雰囲気を共有できるという可能性が指摘されています。

人工知能による分析という手法

AI技術を活用することで、署名参加者の動向分析や、効果的な署名運動の戦略策定が可能になるという見方があります。ビッグデータ解析により、社会課題への関心度合いを定量的に把握できるという考え方があります。

まとめ

署名運動は、個人や団体の意見を表明し、社会に働きかける重要な手段であると考えられています。従来の街頭署名や郵送による署名活動に加えて、デジタル技術の活用により、より効果的で信頼性の高い署名運動が可能になるという見方があります。

特に、AI技術やブロックチェーン技術、電子署名技術の発展により、署名の真正性確保、効率的な運営、透明性の向上が実現されるという考え方が存在します。先進的な電子署名ソリューションを活用することで、署名運動の可能性はさらに拡大するという観点があります。

今後も技術の進歩とともに、署名運動の形態は進化し続けると予想されています。重要なのは、技術を適切に活用しながら、参加者の声を確実に届けることだという考え方があります。デジタル時代の署名運動は、より多くの人々の参加を促し、社会への働きかけを効率的に行う重要な手段として期待されているという視点があります。

署名運動を計画される場合は、目的と手法を明確にし、適切な技術とサービスを選択することで、効果的な活動を実現できるという考え方があります。先進的なソリューションを活用することで、次世代の署名運動を展開することが可能だとする見方が存在します。

リーテックスのサービスサイトはこちら

https://le-techs.com/

ONEデジサービスはこちら

ONEデジDocument

ONEデジ Invoice

ONEデジCertificate

リーテックスデジタル契約はこちら

リーテックスデジタル契約

100年電子契約はこちら

100年電子契約