目次

はじめに:商業登記電子申請がビジネスを変革する時代

デジタル化が急速に進む現代において、電子署名法に基づく電子署名制度は、企業の法務業務を根本から変革しています。特に商業登記のオンライン申請では、法務局が発行する電子証明書や認定認証業務者による電子証明書を用いた電子署名が必須となり、業務効率化と法的安全性の両立が実現できるようになりました。

2025年現在、多くの企業が従来の書面による手続きからデジタル化への移行を検討していますが、法務局および総務大臣が認定した認証業務者の厳格な基準をクリアした電子署名サービスの選択が成功の鍵となります。本記事では、商業登記における電子署名の仕組みから実際の活用方法まで、企業の法務担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

第1章:法務省電子署名制度の基礎知識

1.1 電子署名とは何か

電子署名とは、デジタル文書の作成者の身元を証明し、文書が改ざんされていないことを保証する技術です。法務省では、電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書による電子署名を法的に有効なものと認定しています。

従来の書面による署名・押印と同等の法的効力を持つ電子署名は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)において欠かせない基盤技術となっています。

1.2 法務省が定める電子証明書の種類

法務省では、商業登記のオンライン申請において利用可能な電子証明書を厳格な基準に基づいて認定しています。これらの電子証明書は、デジタル社会における法的安全性を確保するため、それぞれ異なる特徴と適用範囲を持っています。

最も信頼性の高いものが商業登記電子証明書です。これは法務省が直接発行する公的電子証明書であり、商業登記法に基づいて作成されるため、法的な証拠力において最高レベルの保証を提供します。企業の重要な登記手続きにおいて、確実な身元証明と文書の完全性を担保することができます。

一方、公的個人認証サービス電子証明書は、地方公共団体情報システム機構が発行するもので、主に個人の身元証明に特化した公的証明書として位置付けられています。マイナンバーカードに格納される電子証明書がこれに該当し、個人事業主や小規模企業での利用において重要な役割を果たしています。

民間事業者による高度な認証サービスとして提供されるのが、特定認証業務電子証明書です。これは電子署名法に基づく特定認証業務により発行され、厳格な認証プロセスを経ることで公的証明書に匹敵する信頼性を実現しています。

特に注目すべきは、令和2年6月15日から新たに追加された**「その他法務省認定電子証明書」**の類型です。この制度改正により、商業登記のオンライン申請における添付書面情報(委任状を除く)に利用することができる電子証明書として、民間事業者が提供する革新的なサービスも法務省の認定を受けることが可能となりました。リーテックスデジタル契約®もこの類型において法務省の認定を受けており、企業のデジタル化ニーズに対応した先進的なソリューションを提供しています。

1.3 法務省電子署名の法的根拠

法務省の電子署名制度は、**「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」を筆頭に、「商業登記法」「商業登記規則」「不動産登記規則」**といった複数の法的根拠に基づいて運用されています。これらの法令により、電子署名の法的効力と運用基準が明確に定められており、企業は安心してデジタル化を進めることができます。

第2章:商業登記オンライン申請の実務

2.1 オンライン申請のメリット

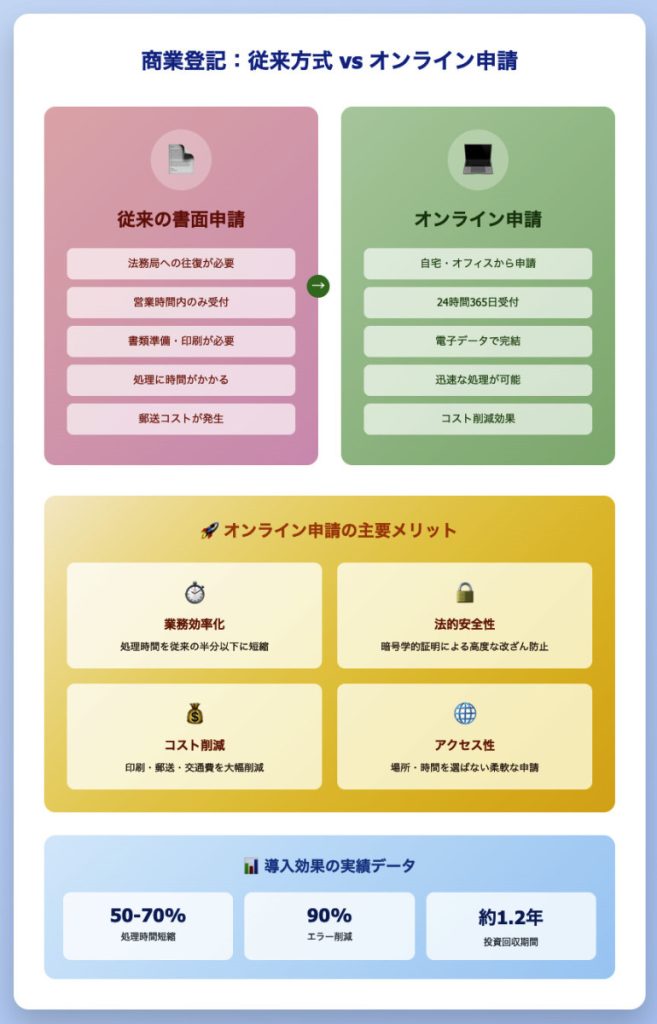

商業登記のオンライン申請は、従来の書面による手続きと比較して圧倒的な優位性を持っています。これらのメリットは、単なる利便性の向上にとどまらず、企業の競争力強化に直結する重要な要素となっています。

最も顕著な効果は業務効率化の実現です。従来であれば法務局への往復に要していた時間が完全に不要となり、特に地方に本社を置く企業や遠隔地の支店を持つ企業にとって、この時間短縮効果は計り知れません。実際に多くの企業が、登記手続きに要する時間を従来の半分以下に短縮することに成功しています。

さらに、オンライン申請システムは24時間365日の受付体制を整えているため、土日祝日や夜間でも申請の受付が可能です。これにより、企業の営業時間に制約されることなく、最適なタイミングで登記手続きを進めることができます。急を要する企業再編や資本政策の実行において、この柔軟性は極めて重要な価値を提供します。

処理時間の短縮も見逃せない利点です。書面申請の場合、書類の確認や処理に相当な時間を要していましたが、電子データによる処理では、システムによる自動チェック機能により、明らかなエラーや不備を即座に検出できます。これにより、申請から完了までの期間が大幅に短縮され、企業の事業スピードの向上に貢献しています。

法的安全性の面でも、オンライン申請は従来の方法を大きく上回る価値を提供しています。電子署名技術による文書の完全性保証は、従来の紙ベースの署名・押印よりもはるかに高度な改ざん防止機能を実現します。暗号学的な証明により、文書が作成された時点から現在に至るまで、一切の変更が加えられていないことを数学的に証明することが可能です。

また、法務省認定の電子証明書による本人確認は、従来の印鑑証明書による確認よりも確実性が高く、なりすましや不正利用のリスクを大幅に低減します。デジタルデータによる完全な履歴管理により、いつ、誰が、どのような操作を行ったかが永続的に記録され、将来の監査や紛争解決において強力な証拠力を発揮します。

2.2 オンライン申請の対象手続き

法務省では、多岐にわたる商業登記手続きでオンライン申請が可能です。

主要な対象手続きとしては、まず**「会社設立登記」が挙げられます。株式会社や合同会社といった法人の新規設立において、定款認証から設立登記までを一貫してオンラインで完結させることができます。

次に「変更登記」も対応しており、商号や本店の変更、事業目的の変更、役員の変更、資本金の増減など、会社の運営に伴う様々な変更手続きを電子的に行えます。

さらに、「解散・清算登記」**も対象となっており、会社の解散や清算結了といった手続きもオンライン申請が可能です。

2.3 申請に必要な添付書類と電子署名

商業登記は書面だけではなく、オンラインで行うことができます。ただし、その登記変動事項が発生したことを証明するために、商業登記法・商業登記規則の定めによって法務局から添付書類の提出を求められるケースがあります。

電子署名が必要となる代表的な添付書類には、**「取締役会議事録」「株主総会議事録」「契約書面」「定款」**などが含まれます。これらの添付書類が必要となる登記申請をオンラインで行う場合には、単に電子ファイルを添付するだけでは認められず、その電子ファイルに法務省が指定する電子証明書による電子署名が必要となっています。

第3章:法務省認定電子署名サービスの選び方

3.1 電子署名サービス選択の重要ポイント

企業が電子署名サービスを選択する過程は、単なる技術的なツールの導入を超えて、組織の将来的なデジタル戦略を左右する重要な経営判断となります。この選択において最も重要な要素は、法的適合性の確実な担保です。

法務省認定の有無は、サービス選択における最初の分水嶺となります。認定を受けていないサービスでは、いくら技術的に優れていても、商業登記のオンライン申請において法的効力を発揮することができません。また、認定されている場合でも、対応する手続きの範囲や法的効力の保証範囲について詳細に確認する必要があります。将来的な事業展開を見据えて、現在必要な手続きだけでなく、将来必要となる可能性のある手続きもカバーしているかを検討することが重要です。

運用面での使いやすさも、導入成功の鍵を握る要素です。システムの操作性については、実際の利用者となる法務担当者や経営陣が直感的に操作できるインターフェースを備えているかを確認する必要があります。複雑な操作手順や専門知識を要するシステムでは、せっかく導入しても活用されずに終わる可能性があります。

サポート体制の充実度は、特に導入初期において極めて重要です。電子署名システムの導入は、多くの企業にとって初めての経験であり、技術的な問題から運用上の疑問まで、様々な課題が発生することが予想されます。迅速かつ的確なサポートを提供できるベンダーを選択することで、これらの課題を最小限に抑えることができます。

セキュリティレベルの評価も欠かせません。企業の重要な法的文書を扱うシステムである以上、最高水準のセキュリティ対策が施されている必要があります。暗号化技術の種類や強度、アクセス制御の仕組み、侵入検知システムの有無など、技術的な詳細について十分な説明を求めることが重要です。

コストパフォーマンスの評価においては、初期導入費用だけでなく、長期的な運用コストも含めた総保有コスト(TCO)で判断する必要があります。また、導入により得られる効果(業務時間短縮、人件費削減、エラー削減等)を定量化し、投資回収期間を明確にすることで、経営陣への説明責任を果たすことができます。

3.2 最新技術を活用した電子署名サービス

デジタル技術の急速な発展に伴い、電子署名分野においても革新的な技術が次々と実用化されています。その中でも特に注目を集めているのが、ブロックチェーン技術を活用した次世代の電子署名サービスです。

従来の電子署名システムは、中央集権的なアーキテクチャに依存していたため、認証局やサーバーの単一障害点が存在していました。しかし、ブロックチェーン技術を活用することで、分散型のネットワークによる高度な改ざん耐性を実現できます。データは複数のノードに分散して保存され、過半数の合意なしには変更することができないため、従来の電子署名よりもはるかに堅牢なセキュリティを提供します。

証拠力の強化も、ブロックチェーン電子署名の大きな特徴です。従来のタイムスタンプサービスは、特定の時刻証明局に依存していましたが、ブロックチェーンでは分散型のタイムスタンプが自動的に生成されます。これにより、文書が作成された時点を数学的に証明することが可能となり、法的な証拠力が大幅に向上します。

長期保存の観点でも、ブロックチェーン技術は従来の方式を大きく上回る価値を提供します。企業が法的に保存義務を負う文書は、数十年にわたって保管する必要がありますが、従来のデジタル保存では技術的な陳腐化や媒体の劣化により、将来的に読み取り不能になるリスクがありました。ブロックチェーンに記録されたデータは、ネットワークが存続する限り永続的に保存され、いつでも検証可能な状態を維持することができます。

システム運用コストの最適化も、ブロックチェーン電子署名の重要な利点です。従来の中央集権型システムでは、大規模なサーバーインフラストラクチャの維持や運用に多額のコストが必要でしたが、分散型アーキテクチャでは、これらのコストを大幅に削減することが可能です。また、自動化された検証プロセスにより、人的なオペレーションコストも最小限に抑えることができます。

第4章:リーテックスデジタル契約®による法務省認定電子署名

4.1 リーテックスデジタル契約®の概要

リーテックス株式会社が提供する「リーテックスデジタル契約®」は、法務省が指定する電子証明書による電子署名が必要となっています。この指定された電子証明書にリーテックスデジタル契約®が加わりました。

サービスの主要な特徴として、法務省からの正式な認定を受けて商業登記オンライン申請に完全対応している点、次世代技術であるブロックチェーンによる高度なセキュリティ、そして契約から登記までを一貫して対応できる総合的なDXソリューションであることが挙げられます。これにより、業界最高峰の法的安全性を備えた、確かな証拠力を提供します。

4.2 ONEデジ:革新的な電子署名技術

リーテックスが独自開発した「ONEデジ」は、従来の電子署名システムの限界を打破する革新的なソリューションとして業界から注目を集めています。この技術は、ブロックチェーンの分散型アーキテクチャを基盤としながら、企業の実用性を重視した設計思想により開発されています。

分散型アーキテクチャの採用により、ONEデジは単一障害点のない極めて堅牢なシステムを実現しています。従来の電子署名システムでは、中央のサーバーや認証局に障害が発生すると、システム全体が停止するリスクがありました。しかし、ONEデジでは複数のノードが分散してシステムを支えているため、一部のノードに問題が発生しても、システム全体の継続的な運用が保証されます。これは、企業の事業継続性において極めて重要な価値を提供します。

暗号学的証明の仕組みも、ONEデジの大きな技術的優位性です。このシステムでは、デジタル署名の有効性を数学的に証明することが可能であり、その証明は第三者による検証が可能です。これにより、将来的に法的紛争が発生した場合でも、署名の真正性を客観的に立証することができます。従来の印鑑や手書き署名では実現困難だった、このレベルの証拠力を提供できることは、企業法務において革命的な進歩といえます。

既存システムとの相互運用性についても、ONEデジは優れた設計を備えています。企業が既に運用している基幹システムや文書管理システムとの連携を考慮したAPI設計により、大規模なシステム改修を行うことなく、電子署名機能を既存の業務フローに組み込むことができます。これにより、導入に伴う業務の混乱を最小限に抑えながら、デジタル化のメリットを享受することが可能です。

スケーラビリティの面でも、ONEデジは将来の事業拡大を見据えた設計となっています。企業の成長に伴い署名処理量が増加しても、システムのパフォーマンスを維持できる拡張性を備えており、中小企業から大企業まで、あらゆる規模の組織に対応可能です。クラウドネイティブな設計により、必要に応じて処理能力を動的に調整することができ、コスト効率的な運用を実現します。

4.3 商業登記申請での活用事例

商業登記のオンライン申請において、リーテックスデジタル契約®で電子署名を施した取締役会議事録や契約書面等を添付書類とすることが可能となりました。

具体的な活用シーンは多岐にわたります。例えば、役員変更登記においては取締役会議事録や就任承諾書への電子署名が、本店移転登記においては株主総会議事録や賃貸借契約書への電子署名が可能です。さらに、資本金増加登記においても、募集株式発行に関する書類や払込証明書への電子署名が認められています。

4.4 システム導入のメリット

リーテックスデジタル契約®を導入する企業は、業務プロセスの最適化とコンプライアンス強化という二つの大きなメリットを享受できます。

業務プロセスの面では、契約締結から登記申請までをワンストップで統合管理でき、自動化機能によって繰り返し業務が効率化されます。また、クラウド対応のためリモートワークにも完全に対応し、API連携によって既存の業務システムとスムーズに連携させることが可能です。

コンプライアンスの面では、法務省認定による安心感のもと法的要件へ完全に準拠できます。全ての操作履歴が監査証跡として記録・保存され、細かな権限設定による情報セキュリティと、災害時の事業継続性を確保するバックアップ体制も万全です。

第5章:電子署名導入の実践的手順

5.1 導入前の準備事項

電子署名システムを導入する前に、システム環境の確認と組織内体制の整備という二つの準備が必要です。

システム環境については、自社で利用しているOS(Windows, Mac等)やブラウザへの対応状況、安定したインターネット接続環境、そしてファイアウォールなどのセキュリティ設定の調整が必要かを確認します。

組織内体制については、システム管理の責任者を指名し、既存の業務フローをデジタル化に合わせて見直します。また、利用者向けの操作研修を実施し、セキュリティポリシーを含む運用ルールを策定することが重要です。

5.2 段階的な導入アプローチ

大規模な組織では、一斉導入による混乱を避けるため、段階的なアプローチが効果的です。

Phase 1として、まずはパイロット導入を行います。限定的な部署で試験的に運用し、基本機能の動作確認と利用者からのフィードバック収集に努めます。

Phase 2では、部門展開へと進みます。パイロット導入で成功した部署から本格運用を開始し、他部署へ段階的に展開しながら、運用ノウハウを蓄積していきます。

最終的なPhase 3で、全社展開を目指します。全部署での運用を開始し、外部の取引先との連携も進め、より高度な機能の活用を開始します。

5.3 運用開始後の最適化

電子署名の導入は、運用開始後も継続的な改善が必要です。利用状況の分析としてアクセスログを定期的に確認し、処理時間の短縮効果などを定量的に測定します。また、定期的なセキュリティ監査を実施し、最新の機能へ対応するためのシステム更新を計画的に行うことで、システムの価値を最大化し続けることができます。

第6章:法的リスクと対策

6.1 電子署名に関する法的リスク

電子署名を活用する際は、証拠力に関するリスクと運用上のリスクに注意が必要です。

証拠力に関するリスクとしては、使用する技術の信頼性、法定保存期間に対応したデータ管理、将来にわたる文書の可読性、そしてデータの改ざん防止対策が挙げられます。

運用上のリスクとしては、電子証明書の適切な管理による本人確認の徹底、署名権限の適切な設定、操作ミスによる誤送信の防止、そしてシステム障害発生時の代替手段の確保などが重要となります。

6.2 リスク軽減のベストプラクティス

これらのリスクを軽減するためには、技術的対策と運用的対策の両面からアプローチすることがベストプラクティスとされています。

技術的対策としては、複数の認証方式を組み合わせる多重認証、通信・保存データの暗号化、全操作を記録する監査ログ、そして重要データのバックアップが基本となります。

運用的対策としては、利用者への定期的な教育の実施、詳細な手順書の整備、重要文書における多段階の承認フローの構築、そして障害発生時の緊急時対応計画の準備が求められます。

第7章:業界別活用事例

7.1 金融業界での活用

金融業界では、厳格なコンプライアンス要求に対応するため、法務省認定の電子署名が特に重要視されています。

主要な活用場面として、金銭消費貸借契約書などの融資契約の電子化、投資契約書への電子署名、内部統制のための取締役会議事録の電子化、そして金融庁への法定報告書類の電子提出などが挙げられます。

これにより、契約締結時間が平均で60%削減され、文書管理コストも年間約30%削減されるなど、コンプライアンス強化と顧客満足度の向上を両立しています。

7.2 不動産業界での活用

不動産業界では、法務省の不動産登記オンライン申請への対応が急務となっています。

不動産売買契約書や賃貸借契約書の電子化、所有権移転登記などの電子申請、そして管理組合運営におけるデジタル化など、幅広い分野で活用が進んでいます。

7.3 製造業界での活用

製造業界では、サプライチェーン全体のデジタル化において電子署名が重要な役割を果たします。

具体的な活用例として、部品調達に関する調達契約の電子化、検査証明書への電子署名による品質保証、従業員との労働契約の電子化、そして各種許認可申請といった法定手続きが挙げられます。

第8章:費用対効果分析

8.1 導入コストの詳細分析

電子署名システム導入に必要なコストは、初期コストとランニングコストに大別されます。

初期コストには、システム導入費(100万円~500万円)、教育研修費(50万円~200万円)、既存システムとの連携費(50万円~300万円)などが含まれます。

年間のランニングコストとしては、ライセンス料(50万円~300万円)、保守・サポート費(30万円~100万円)、そして運用人件費などが挙げられます。

8.2 削減効果の定量化

電子署名導入による削減効果は、直接的な効果と間接的な効果の両面から測定できます。

直接的な削減効果としては、印刷・郵送費(年間50万円~200万円)、移動・交通費(年間100万円~500万円)、保管・管理費(年間30万円~150万円)、そして業務効率化による人件費(年間200万円~1,000万円)の削減が期待できます。

間接的な効果としては、処理時間が50-70%短縮されたり、入力ミスなどのエラーが90%削減されたりすることで、顧客満足度の向上や環境負荷の軽減にも繋がります。

8.3 投資回収期間の試算

一般的な中小企業(従業員100人規模)の場合を試算すると、初期投資額300万円、年間ランニングコスト150万円に対し、年間で400万円の削減効果が見込めるため、投資回収期間は約1.2年となります。大企業ではさらに大きな削減効果が期待でき、多くの場合1年以内での投資回収が可能です。

第9章:2025年の最新トレンド

9.1 規制環境の変化

2025年現在、法務省の電子署名に関する規制環境は、デジタル社会の進展に合わせて変化し続けています。最近の制度変更としては、オンライン化の対象手続きの拡大、より高度な暗号化技術を要求するセキュリティ基準の強化、そして国際的な電子署名の相互認証の拡大などが挙げられます。

9.2 技術革新の動向

技術面では、AI活用とブロックチェーンの進化が二大トレンドです。AIは、文書の自動分類や不正アクセスの異常検知などに活用が拡大しています。一方、ブロックチェーンは、処理速度の向上やエネルギー効率の改善が進み、異なるブロックチェーン間の連携(相互運用性)も実用化のフェーズに入っています。

9.3 市場予測と将来展望

電子署名市場は、2025年時点で500億円規模に達し、2030年には1,500億円規模への拡大が予測されるなど、年平均成長率20%以上を維持する成長市場です。今後は、利用量に応じたサブスクリプション型や、業界のニーズに特化したサービスがさらに増加し、企業のデジタル化を支えていくでしょう。

第10章:導入成功のための実践的アドバイス

10.1 成功企業の共通点

電子署名システムの導入に成功した企業には、戦略的アプローチと組織的な取り組みという共通点があります。

戦略面では、経営陣が強いリーダーシップを発揮するトップダウンの推進、リスクを抑えた段階的導入、そして明確なROI指標の設定が挙げられます。

組織面では、部門横断の専任チームの設置、関係部門との全社的な合意形成、そして利用者スキルを向上させる継続的な教育が成功の鍵となっています。

10.2 よくある失敗パターンと対策

一方で、よくある失敗としては、既存システムとの連携不備といった技術的な失敗と、利用者への教育不足といった運用面での失敗が挙げられます。これらの失敗を避けるためには、事前の詳細な要件定義と検証、そして体系的な研修プログラムの実施が不可欠です。

10.3 導入後の継続的改善

導入成功後も、パフォーマンス監視とシステム最適化を継続することが重要です。月次・四半期での利用率を分析し、運用実態に合わせて設定を見直すなど、継続的に改善を行うことで、システムの価値を維持・向上させることができます。

終わりに:デジタル化時代における法務省電子署名の重要性

法務省が推進する電子署名制度は、単なる業務のデジタル化にとどまらず、企業のガバナンス強化と競争力向上において極めて重要な役割を果たしています。特に商業登記のオンライン申請においては、法務省認定の電子証明書による電子署名が必須となり、企業の選択が事業の効率性と法的安全性を左右する重要な要素となっています。

リーテックス株式会社の「リーテックスデジタル契約®」のように、法務省の厳格な基準をクリアし、最新のブロックチェーン技術を活用したサービスは、企業のDX推進において強力なパートナーとなります。単なる電子署名サービスを超えて、企業の法務業務全体の最適化と、将来の事業展開を支える基盤として機能します。

2025年以降、デジタル化の波はさらに加速し、電子署名技術も急速に進歩していくでしょう。企業にとって重要なのは、現在の技術レベルだけでなく、将来の技術発展に対応できる拡張性と、法務省をはじめとする各種規制への適合性を両立したサービスを選択することです。

法務省電子署名制度を活用した業務のデジタル化は、もはや選択肢ではなく、企業の持続的成長において不可欠な投資といえるでしょう。適切なサービス選択と段階的な導入により、企業は大きな競争優位を獲得することができます。

関連記事:電子署名の基礎から法的効力まで網羅的に知りたい方はこちら

あわせて読みたい

関連リンク

- 法務省 商業・法人登記のオンライン申請について: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html

- 登記・供託オンライン申請システム: https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

- リーテックス株式会社公式サイト: https://le-techs.com/

- 電子証明書取得のご案内: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html