目次

ハッキングの基本知識と対策の必要性

ハッキングとは、コンピュータやネットワークシステムへの不正アクセスを指します。近年、サイバー攻撃の被害は急速に増加しており、企業や個人が適切な対策を講じることが不可欠となっています。2025年現在、デジタル化の進展とともに、あらゆるサービスがインターネットに接続されるようになり、ハッキングの脅威はより身近なものとなりました。

ハッキングの定義を明確にすることが重要です。一般的に、ハッキングは情報の盗取、システムの破壊、またはサービスの妨害など多岐にわたる目的で行われます。ハッキングには、ホワイトハット(善意のハッカー)、ブラックハット(悪意のハッカー)、グレイハット(両者の中間)などの種類があり、それぞれの特徴を理解することが基本的なセキュリティ意識の向上につながります。

特に注目すべきは、ハッカーの動機が多様化していることです。単純な愉快犯から組織的なサイバー犯罪まで、その手口も年々巧妙になっています。企業の機密情報や個人情報の漏洩、ランサムウェアによる身代金要求、webサイトの改ざんなど、被害の形態も様々です。こうした脅威に対処するためには、基本的なセキュリティ対策から最新の防御技術まで、包括的なアプローチが求められます。

ハッキングの主要手法とサイバー攻撃の事例解説

フィッシング攻撃とソーシャルエンジニアリング

ハッキングの手法には、技術的な侵入方法と人間の心理を利用した手段があります。フィッシング攻撃は、偽のwebサイトやメールを利用してユーザーの情報を盗む代表的な手口です。攻撃者は、銀行やECサイトなどの信頼できるサービスを装い、パスワードやクレジットカード情報などの個人情報を入力させようとします。

ソーシャルエンジニアリングは、人間の心理を巧妙に操作する手法です。電話やSNSを通じて従業員に接触し、機密情報を聞き出したり、不正なアクセス権を取得したりします。この手法は技術的な脆弱性を突くのではなく、人間の信頼関係や善意を悪用するため、特に注意が必要です。

マルウェアとランサムウェアの脅威

マルウェアは、コンピュータに悪影響を及ぼすソフトウェアの総称で、ウイルスやトロイの木馬、ランサムウェアなどが含まれます。これらの悪意あるプログラムは、メールの添付ファイルや不審なwebサイトからダウンロードされ、システムに感染します。

特にランサムウェアは、データを暗号化して身代金を要求する悪質な攻撃として問題となっています。企業のサーバーやデータベースが標的となり、業務停止や顧客情報の漏洩など、深刻な被害をもたらします。最近では、二重恐喝と呼ばれる手法も登場し、データの暗号化に加えて情報の公開を脅迫材料として使用するケースも増えています。

不正アクセスとSQLインジェクション

不正アクセスは、許可されていないシステムやネットワークへの侵入を指します。攻撃者は、弱いパスワードの総当たり攻撃や、システムの脆弱性を突いてアクセス権を取得します。一度システムに侵入されると、機密データの盗取や改ざん、さらなる攻撃の踏み台として利用される恐れがあります。

SQLインジェクションは、webアプリケーションの脆弱性を利用した攻撃手法です。データベースへの不正なクエリを送信することで、機密情報を取得したり、データの改ざんや削除を行ったりします。この攻撃は、適切な入力検証やパラメータ化クエリの使用によって防止することが可能です。

ハッキングによる被害とリスクの詳細分析

個人情報漏洩と経済的損失の影響

ハッキングによる被害で最も深刻なのが、個人情報の漏洩です。顧客の氏名、住所、クレジットカード情報、メールアドレスなどが第三者に流出すると、企業は法的責任を負うだけでなく、顧客からの信頼を失います。実際に、大規模な情報漏洩事件では、企業が数十億円の損害賠償を支払うケースも存在します。

経済的損失については、直接的な被害と間接的な損失の両面を考慮する必要があります。直接的な被害には、システムの復旧費用、調査費用、法的対応費用などが含まれます。一方、間接的な損失として、ブランドイメージの悪化による売上減少、顧客離れ、株価下落などが長期的に影響を与えます。

システムダウンと業務への影響

サイバー攻撃により重要なシステムが停止すると、企業の業務に深刻な影響を与えます。ECサイトの場合、サイトがアクセスできなくなることで売上機会を逸失し、顧客の信頼も損なわれます。また、社内システムが攻撃を受けると、従業員の業務効率が大幅に低下し、復旧までの間は手作業による対応を余儀なくされます。

特に、クラウドサービスやSaaSを利用している企業では、サービス提供者側のセキュリティインシデントによっても影響を受ける可能性があります。そのため、自社のセキュリティ対策だけでなく、利用しているサービスのセキュリティレベルも確認することが重要です。

ハッキング対策の基本とおすすめセキュリティ手法

強固なパスワード設定と管理方法

ハッキングを防ぐ基本中の基本が、強固なパスワードの設定です。パスワードは12文字以上の長さにし、数字、記号、大文字、小文字を組み合わせることで、推測されにくくなります。単純な文字列や個人情報に関連する内容は避け、複雑なパスワードを作成することが必要です。

また、パスワードの使い回しは絶対に避けるべきです。一つのサービスでパスワードが漏洩した場合、他のアカウントも危険にさらされてしまいます。パスワード管理ツールを活用することで、複数の強固なパスワードを安全に管理することができます。

定期的なパスワード変更も重要な対策の一つです。特に、重要なシステムやアカウントについては、3か月から6か月ごとに更新することをおすすめします。これにより、万が一パスワードが漏洩しても、被害を最小限に抑えることが可能です。

多要素認証の導入とセキュリティ強化

多要素認証(MFA)は、アカウントのセキュリティを大幅に強化する有効な手段です。パスワードだけでなく、SMSやアプリを利用した二段階認証を設定することで、ハッカーがパスワードを知っていてもアクセスを防ぐことができます。

現在では、様々な認証方法が利用可能です。スマートフォンアプリを使用した認証コード、生体認証(指紋、顔認証)、ハードウェアトークンなど、複数の要素を組み合わせることで、より強固なセキュリティを実現できます。

特に重要なアカウント(銀行口座、企業システム、メールアカウント)には、必ず多要素認証を導入することが推奨されます。多少の手間はかかりますが、セキュリティの向上効果は非常に大きく、投資に見合った価値があります。

セキュリティソフトの活用と運用

信頼できるセキュリティソフトの導入は、ハッキング対策の基本です。ウイルス対策、マルウェア検知、ファイアウォール機能などを統合したソリューションを選択し、定期的にアップデートを行うことが重要です。

リアルタイム保護機能を有効にすることで、怪しい動きを即座に検知し、被害を未然に防ぐことが可能です。また、定期的なシステムスキャンを実行し、潜在的な脅威を発見することも大切です。

企業では、EDR(Endpoint Detection and Response)などの高度なセキュリティソリューションの導入も検討すべきです。これらのツールは、従来のウイルス対策では検知できない高度な攻撃も発見し、迅速な対応を支援します。

スマートフォンのハッキング対策とモバイルセキュリティ

アプリの安全性確認と適切なダウンロード方法

スマートフォンのセキュリティ対策では、アプリの安全性確認が極めて重要です。アプリをインストールする際は、必ず公式のアプリストア(Google Play、App Store)からダウンロードしてください。第三者のwebサイトや不審なリンクからのダウンロードは、マルウェアに感染するリスクが高いため避けるべきです。

アプリをダウンロードする前に、他のユーザーのレビューや評価をチェックし、信頼性を判断することも大切です。評価が極端に低い、レビュー数が少ない、開発者情報が不明瞭なアプリは避けることをおすすめします。

また、アプリが要求する権限を慎重に確認し、必要以上の情報アクセス権限を求めるものは警戒すべきです。例えば、単純なゲームアプリが連絡先や位置情報へのアクセスを求める場合、悪意のある目的がある可能性があります。

公衆Wi-Fi利用時のセキュリティ対策

公衆Wi-Fiの利用は、多くのセキュリティリスクを伴います。カフェ、空港、駅などの無料Wi-Fiは便利ですが、暗号化されていない通信は第三者に盗み見される恐れがあります。重要な情報のやり取りや、オンラインバンキング、ショッピングなどの操作は避けることが基本です。

VPN(Virtual Private Network)サービスを使用することで、公衆Wi-Fiでも安全な通信を確保できます。VPNは通信内容を暗号化し、第三者からの盗聴を防ぎます。多くのVPNサービスが提供されており、月額数百円から利用可能です。

また、接続先のネットワーク名を確認し、正規のものであることを店舗スタッフに確認することも重要です。攻撃者が偽のWi-Fiアクセスポイントを設置し、利用者の情報を盗む「Evil Twin攻撃」も存在するため、注意が必要です。

OSとアプリの定期的な更新管理

スマートフォンのOSやアプリは、常に最新の状態に保つことが重要です。アップデートには、新機能の追加だけでなく、セキュリティの脆弱性を修正するパッチが含まれています。自動更新を有効にし、最新のセキュリティパッチを適用することで、既知の脆弱性を悪用した攻撃を防ぐことができます。

AndroidやiOSなどのモバイルOSでは、定期的にセキュリティアップデートが配信されます。これらのアップデートを速やかに適用することで、新しい脅威から端末を守ることができます。

使用していない古いアプリは削除することも推奨されます。更新が停止されたアプリは脆弱性が放置される可能性があり、攻撃の入り口となる恐れがあります。定期的にアプリの見直しを行い、不要なものは削除してリスクを最小限に抑えましょう。

ハッキング被害を受けた場合の対応手順

インシデント発生時の初動対応

ハッキングの被害を受けた場合、迅速かつ適切な対応が被害の拡大を防ぐために重要です。まず、被害の範囲を特定し、どのシステムやデータが侵害されたかを把握します。感染したシステムを直ちにネットワークから分離し、さらなる被害の拡大を阻止することが優先されます。

発見した内容や状況を詳細に記録し、証拠として保管することも大切です。攻撃の手法、侵入経路、被害範囲などを記録しておくことで、後の調査や再発防止策の検討に役立ちます。

社内での報告体制を整備し、経営陣、IT部門、法務部門などの関係者に速やかに連絡することも必要です。また、必要に応じて警察やセキュリティ専門機関への報告も検討すべきです。

データ復旧とシステム再構築の手順

データの復旧には、事前に作成していたバックアップを利用するのが最も効果的です。定期的なバックアップの実施と、バックアップデータの完全性確認は、事業継続のために不可欠です。クラウドストレージや外部メディアを利用した多重バックアップにより、リスクを分散することが重要です。

システム全体のセキュリティ対策を見直し、侵入を許した脆弱性を特定して修正します。セキュリティパッチの適用、アクセス権限の見直し、監視体制の強化などを徹底的に行い、同様の攻撃を受けないよう対策を講じます。

専門家の助けを借りることも検討すべきです。セキュリティベンダーやコンサルティング会社の支援により、より安全で強固な環境を構築することができます。特に、高度な攻撃を受けた場合は、専門的な知識と技術が必要となります。

顧客・関係者への適切な報告と信頼回復

個人情報の漏洩など、顧客に影響を与える被害が発生した場合は、速やかな報告と謝罪が必要です。隠蔽や報告の遅れは、企業の信頼をさらに失墜させる原因となります。透明性を持って事実を公表し、被害の詳細、原因、対策を明確に説明することが重要です。

被害を受けた顧客に対する具体的な支援策も提示すべきです。クレジットカードの再発行支援、個人情報監視サービスの提供、被害に対する補償などを通じて、顧客の不安を軽減し、信頼回復に努めます。

再発防止策についても具体的に公表し、セキュリティ体制の強化に取り組む姿勢を示します。第三者機関による監査の実施、セキュリティ投資の拡大、従業員教育の充実などを通じて、顧客や関係者に安心感を提供することが大切です。

最新のサイバーセキュリティ動向と新たな脅威

2025年のサイバー攻撃トレンドと新手法

2025年現在、サイバー攻撃の手法はますます高度化・複雑化しています。AI技術を悪用した攻撃、ディープフェイクを利用した詐欺、IoTデバイスを標的とした攻撃など、新たな脅威が次々と登場しています。

特に注目すべきは、AIを活用したフィッシング攻撃の精巧化です。従来のような文法的な違和感のあるメールではなく、自然な文章で巧妙に作成された偽メールが増加しています。また、音声合成技術を使用した「ボイスフィッシング」も新たな脅威として認識されています。

クラウドサービスの普及に伴い、クラウド環境を標的とした攻撃も増加しています。設定ミスや権限管理の不備を狙った攻撃、サプライチェーンを通じた間接的な攻撃など、従来の境界防御では対処が困難な脅威が拡大しています。

ゼロトラストセキュリティとその実装

従来の「境界防御」の考え方から、「ゼロトラスト」アプローチへの転換が進んでいます。ゼロトラストでは、「すべてを疑う」という前提に立ち、ネットワーク内外を問わず、すべてのアクセス要求を検証します。

この手法では、ユーザーの身元確認、デバイスの状態チェック、アクセス権限の最小限付与、継続的な監視などが重要な要素となります。多要素認証、条件付きアクセス、デバイス証明書などの技術を組み合わせて実現します。

企業では、段階的なゼロトラスト導入が推奨されます。まず、重要なシステムやデータへのアクセス制御から始め、徐々に適用範囲を拡大していくことで、リスクを抑えながら移行を進めることができます。

まとめ:包括的なハッキング対策の重要性

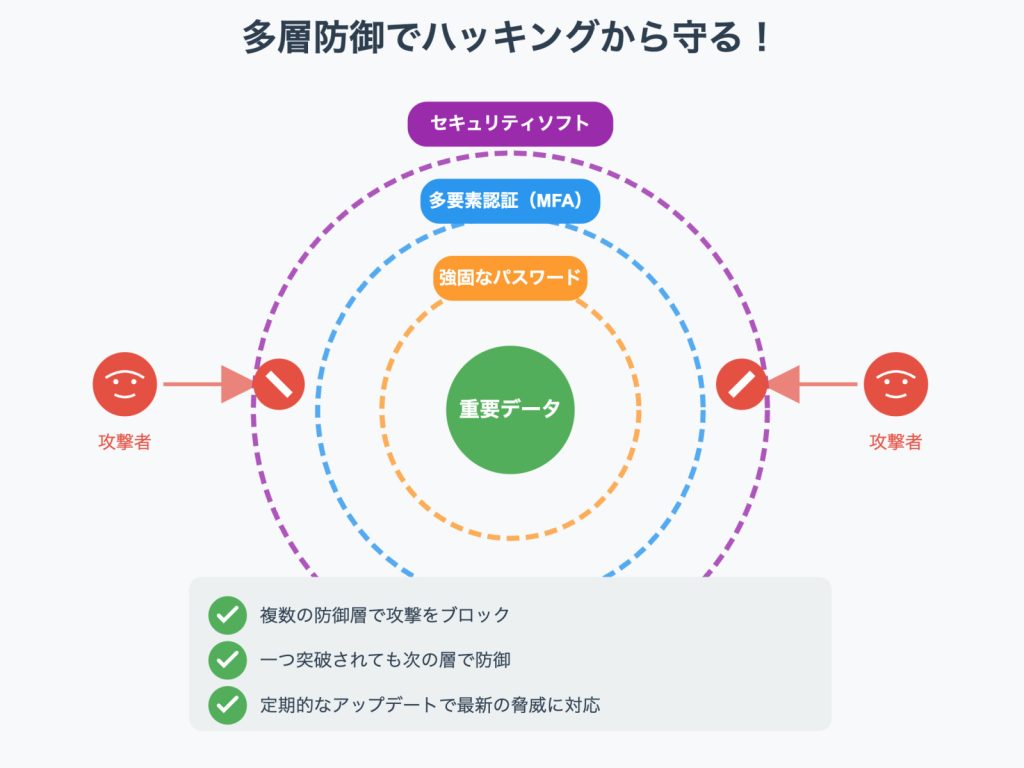

ハッキング対策は、単一の技術や手法で完結するものではなく、多層防御の考え方に基づいた包括的なアプローチが必要です。技術的な対策、人的な対策、組織的な対策を組み合わせることで、効果的なセキュリティを実現できます。

企業においては、経営層のリーダーシップの下、全社を挙げてセキュリティに取り組む体制が重要です。セキュリティは一部門の責任ではなく、すべての従業員が意識すべき課題です。定期的なセキュリティ教育、インシデント対応訓練、セキュリティ監査などを通じて、組織全体のセキュリティ意識と対応能力を向上させることが求められます。

個人レベルでも、基本的なセキュリティ対策を確実に実行することが重要です。強固なパスワード、多要素認証、定期的なアップデート、セキュリティソフトの活用など、誰でも実践できる対策から始めることが大切です。

サイバーセキュリティは継続的な取り組みが必要な分野です。新しい脅威に対応するため、常に最新の情報を収集し、対策をアップデートしていく姿勢が重要です。本記事で紹介した対策を参考に、ぜひ自身や組織のセキュリティレベル向上に取り組んでください。

関連するまとめ記事

電子署名・電子証明書 | 電子署名とは?仕組みから法的効力まで分かりやすく解説

DX・業務効率化 | 業務効率化を実現するDX成功事例とツールを解説!

契約・署名の実務 | 契約書の署名が持つ法的効力とその注意点