目次

グレーゾーン解消制度とは?

制度の目的と基本

産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度は、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、事業者が安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。 グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

本制度は、企業が革新的な事業活動に挑戦する際、現行法令等との関係が明瞭ではないケースにおいて、所管省庁が法的な位置づけを事前に確定できる仕組みです。

制度の成り立ち

平成26年1月20日(月)から施行された「産業競争力強化法」では、産業競争力の強化の観点から、企業の提案に基づき「規制改革」を実行する新たな制度が創設されました。 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度

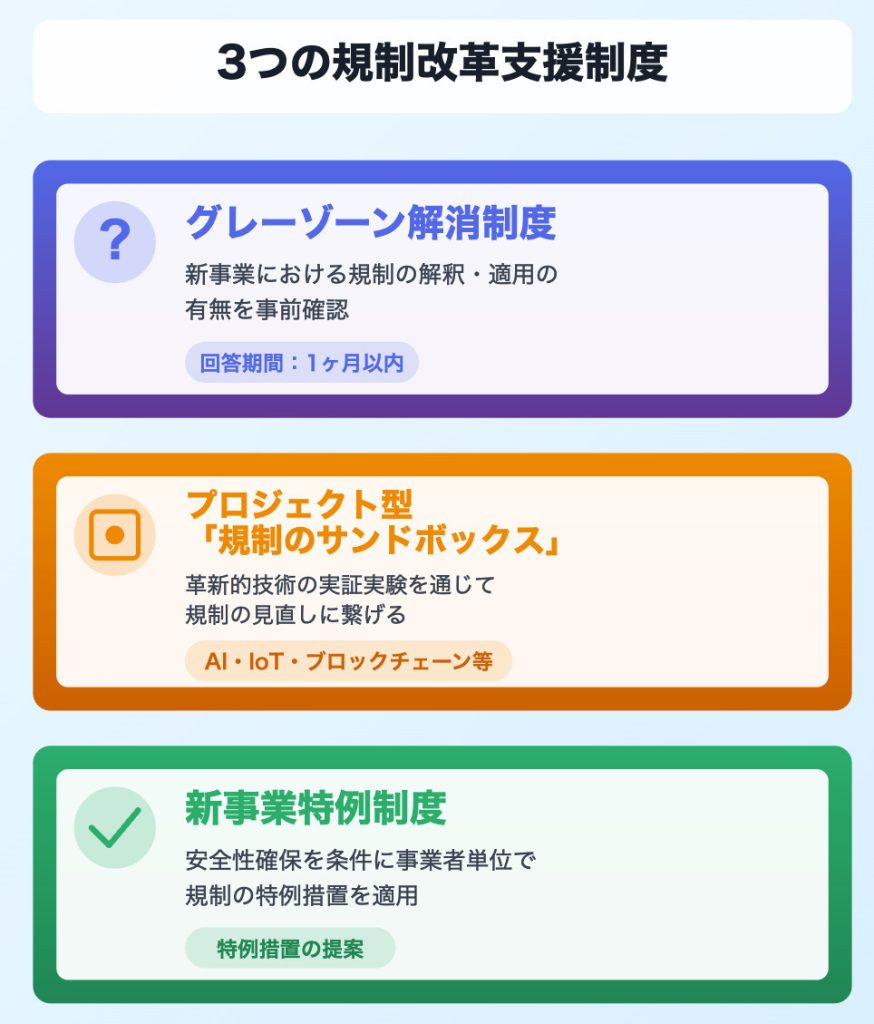

3つの支援制度

事業者の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとして、グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度という制度が創設されました。 グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

- グレーゾーン解消制度:新しく開始する事業における規制の解釈・適用の有無を確認したい場合に利用

- プロジェクト型「規制のサンドボックス」:AI、IoT、ブロックチェーン等の革新的な技術やビジネスモデルの実用化の可能性を検証し、実証により得られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度

- 新事業特例制度:新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を受けて、安全性等の確保を条件として、「事業者単位」で、規制の特例措置の適用を認める制度

リーテックス株式会社の承認事例(2024年2月29日)

電子契約サービス「ONEデジ」の承認

2024年2月29日、リーテックス株式会社が提供する電子契約サービス「ONEデジ」について、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣の5大臣連名による正式な回答が発出されました。

政府の正式判断

政府は、本サービスが契約事務取扱規則第28条第2項に規定する「電磁的記録の作成」に該当し、国及び地方公共団体の契約書、請書、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として利用可能であると判断しました。

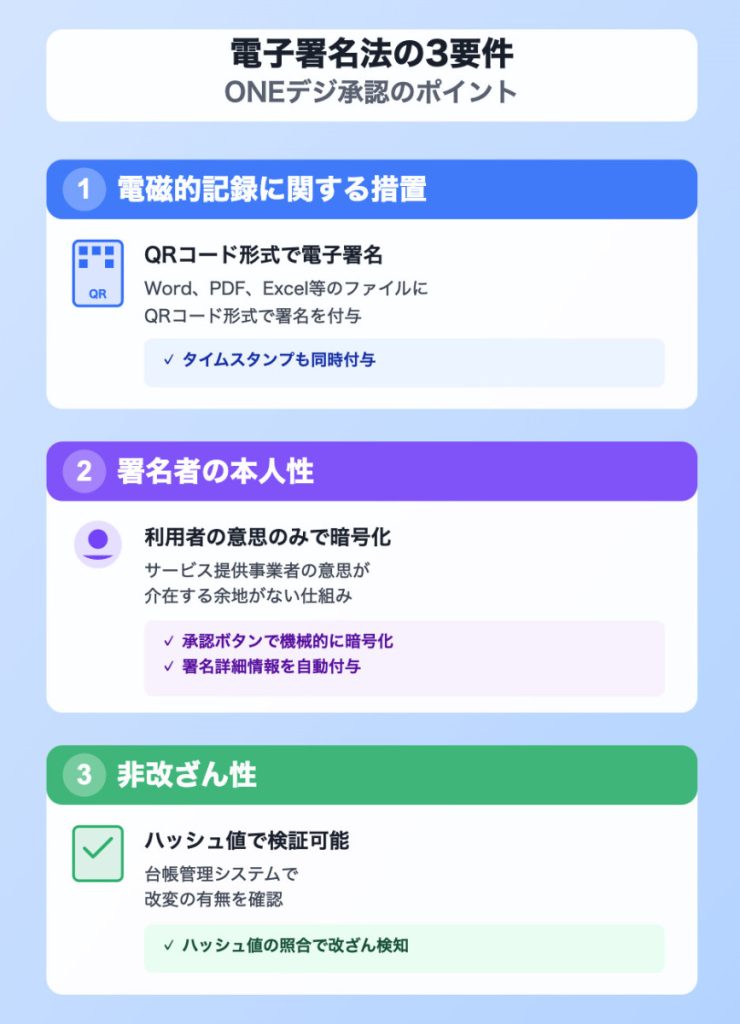

電子署名法への該当性

本サービスによる電子署名が電子署名法第2条第1項に規定する電子署名に該当すると認められました。政府は以下の3要件を検証しました。

1. 電磁的記録に関する措置の該当性

Word、PDF、Excel等のファイル形式で作成された文書ファイルにQRコード形式で電子署名及びタイムスタンプを付与する仕組みが要件を満たすと判断されました。

2. 署名者の本人性

令和2年7月に総務省、法務省及び経済産業省が公表した「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」を参照し、以下の点が確認されました。

- 技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がない

- 利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化される

- 署名人の署名に基づき、機械的に暗号化される技術である

本サービスの具体的な仕組みでは、署名依頼人が文書ファイルを電子契約システムにアップロードし、システム上の承認ボタンを押すことで、ハッシュ値及び署名詳細情報(署名依頼人、署名内容、署名日時等)がQRコードとして文書ファイルに貼り付けられます。

3. 非改ざん性

ハッシュ値と台帳管理システムによる検証により、改変の有無を確認できることが評価されました。具体的には以下のプロセスが確認されました。

- 電磁的記録がアップロードされた時点でハッシュ値が付与される

- その情報が台帳管理システムに記録される

- 署名前後のハッシュ値及び署名詳細情報が台帳管理システムに記録される

- 電子契約システム内の電磁的記録のハッシュ値と台帳のハッシュ値を検証し、一致するかどうかで改変の有無を確認できる

利用可能な範囲

この承認により、契約事務取扱規則第28条第3項及び地方自治法施行規則第12条の4の2等に基づき、国の機関及び地方公共団体が締結する契約において、本サービスを利用した電子契約が正式に認められ、記名押印に代わるものとして利用可能となりました。

回答書における重要な注記

政府の回答書には、以下の重要な注記が含まれています。

「本回答は、確認を求める対象となる法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提として、現時点における見解を示したものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。また、電子署名サービスの安全性を担保するものではありません。」

この注記は、グレーゾーン解消制度の回答が法的拘束力を持たないことを明確にしています。ただし、所管省庁の公式見解として、事業計画の策定や政策判断において重要な参考情報となります。

制度の活用実績

経済産業省の実績

経済産業省のウェブサイトには多数の照会事例が公開されています。主な分野は以下の通りです。

- 電子契約サービス(多数の事例あり)

- 不動産マッチングサービス

- AI活用サービス(契約書レビュー、医療診断支援等)

- ブロックチェーン関連サービス

- 職業紹介・人材マッチングサービス

厚生労働省の実績

厚生労働省では、医療、労働、衛生等の分野で多数の照会実績があります。 グレーゾーン解消制度・新事業特例制度主な事例として以下があります。

- 予防的爪ケアサービス

- 賃金支払代行サービス

- AIによるインフルエンザ判定サービス

- 在籍出向のあっせんサービス

- 甲状腺AI解析レポートサービス

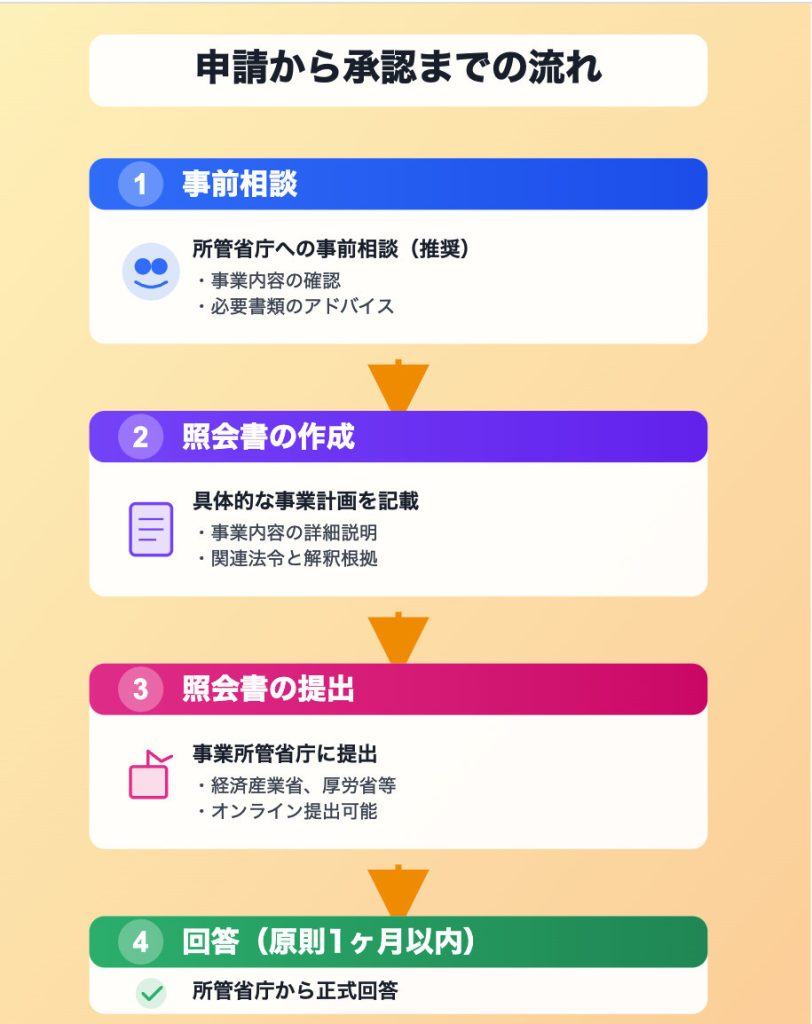

申請方法と手続き

申請の流れ

- 事前相談:所管省庁への事前相談(任意だが推奨)

- 照会書の作成:具体的な事業計画、関連法令、法令解釈等を記載

- 照会書の提出:事業所管省庁に提出

- 回答:原則1か月以内に回答

照会書に記載すべき事項

照会書には、以下の事項を具体的かつ明確に記載する必要があります。

- 事業活動の具体的内容:新規事業活動の目的、対象顧客、サービス提供方法等を詳細に記載

- 関連法令とその適用範囲:事業に適用されると考えられる法令及びその根拠を明示

- 企業の法令解釈と根拠:自社の法令解釈及びその根拠となる判例、ガイドライン等を記載

- 技術的な仕組み:システム構成図、データフロー等を添付(PDF形式での提出が一般的)

あらかじめ政府の政策方針に即した事業計画であることを示すことも重要です。

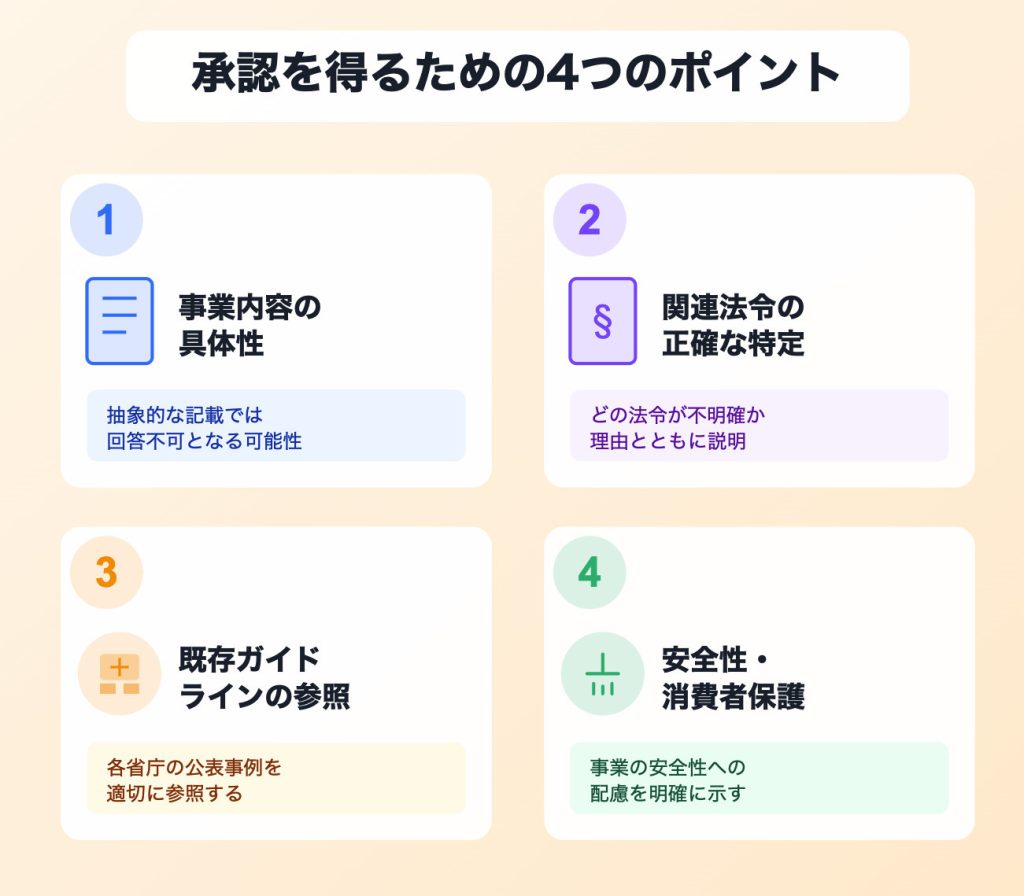

成功のためのポイント

1. 事業内容の具体性

規制の適用の有無を判断するためには、事業内容が具体的に示されている必要があります。抽象的な記載では回答不可となる可能性があります。

2. 関連法令の正確な特定

どの法令の適用が不明確なのかを正確に特定し、なぜグレーゾーンと考えるのかを明確に説明することが重要です。

3. 既存ガイドラインの参照

各省庁が公表している既存のガイドラインや過去の照会事例を適切に参照することで、回答の予測可能性が高まります。

4. 安全性・消費者保護への配慮

事業の安全性や消費者保護への配慮を示すことで、肯定的な回答を得やすくなります。

不承認となるケース

以下のような場合、不承認または回答不可となる可能性があります。

- 法令の適用関係が明確で、グレーゾーンに該当しない場合

- 事業活動の具体性が不十分で、適用法令の判断ができない場合

- 明らかに違法性が高く、規制緩和の余地がない場合

- 公序良俗に反する事業活動である場合

- 安全性や消費者保護の観点から重大な懸念がある場合

相談窓口と最新情報の入手方法

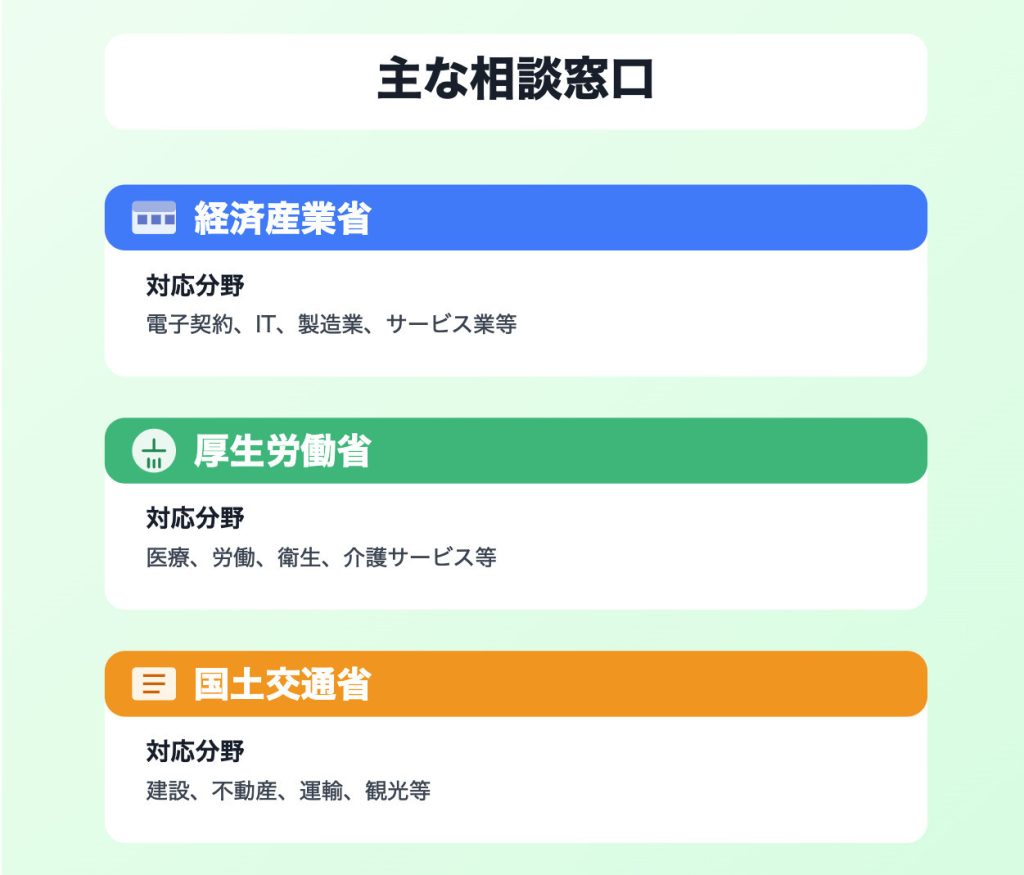

主な相談窓口

経済産業省

- ウェブサイト:経済産業省の公式サイトで照会事例、FAQ等を公開

- 電話相談:03-3501-1511(代表)

厚生労働省

- 医療、労働、衛生等の分野の照会に対応

国土交通省

- 建設、不動産、運輸等の分野の照会に対応

情報の入手方法

各省庁の公式ウェブサイトでは、過去の照会事例がPDF形式で公開されています。照会書及び回答書を確認することで、自社の事業に関連する事例を研究できます。

まとめ

グレーゾーン解消制度は、産業競争力強化法に基づく政府公認の制度であり、新規事業活動における規制の適用の有無をあらかじめ確認できる仕組みです。

リーテックス株式会社の事例が示すように、具体的な事業計画と技術的な説明を行うことで、5大臣連名による正式な承認を得ることができます。

制度を活用する際のポイントは以下の通りです。

- 事業内容を具体的に記載する

- 関連法令等を正確に特定する

- 既存のガイドラインや過去事例を参照する

- 安全性や消費者保護への配慮を示す

- 必要に応じて事前相談を行う

あらかじめ制度の仕組みを理解し、具体的な事業計画を策定した上で照会を行うことで、法令の適用関係を明確化し、不安なくビジネスを展開することができます。

【参考】グレーゾーン解消制度関連リンク

経済産業省

- グレーゾーン解消制度・新事業特例制度https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

- グレーゾーン解消制度の活用事例https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

厚生労働省

国土交通省

デジタル庁

- グレーゾーン解消制度に基づく回答https://www.digital.go.jp/policies/digitalsign_grayzone

【重要】本記事の情報について

本記事は、各省庁の公式ウェブサイトで公開されている情報に基づいて作成しています。最新情報および詳細については、各省庁の公式サイトでご確認ください

あわせて読みたい

Wordで電子署名を追加する方法とは?法的効力と注意点を解説