目次

デジタル署名とは?

デジタル署名の基本概念

デジタル署名とは、電子データに対して行う署名技術のことです。紙の契約書における手書きの署名や押印と同等の役割を果たし、作成者が誰であるかの確認と、内容の真正性を同時に保証する仕組みです。

この技術は暗号化の仕組みを活用して実現されます。具体的には、公開鍵暗号方式とハッシュ関数という2つの技術を組み合わせることで、高い安全性とセキュリティを確保しています。送信者の身元確認とデータの完全性を一度に担保することが可能になります。

この仕組みを利用することで、オンライン上での契約や文書のやり取りが安全に行えるようになります。企業間の取引や行政手続きなど、さまざまな場面で活用されており、業務の効率化とコスト削減に大きく貢献しています。

電子署名との違い

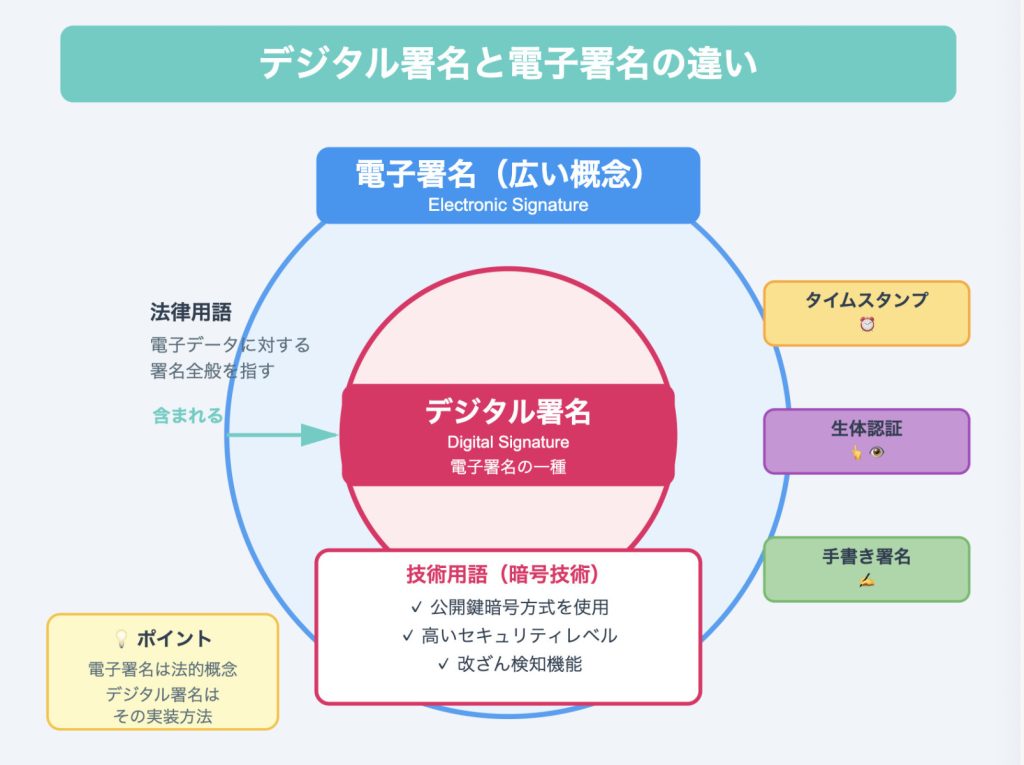

デジタル署名と電子署名は混同されがちですが、実際には異なる概念です。電子署名は、電子データに対して行われる署名全般を指す広い概念であり、その一形態として位置づけられるのがデジタル署名です。

電子署名は法律用語として定義されており、電子署名法では「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものおよび当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもの」とされています。

一方、デジタル署名は技術的な用語であり、公開鍵暗号の仕組みを使った特定の署名手法を指します。高いセキュリティレベルを持つ技術として認識されており、金融機関や政府機関など、高度なセキュリティが求められる場面で広く採用されています。

つまり、電子署名は法的な概念であり、その具体的な実装方法の一つがデジタル署名ということができます。電子署名には他にも、タイムスタンプを付与する方法やバイオメトリクス認証を用いる方法など、さまざまな技術が含まれます。

デジタル署名の仕組み

公開鍵暗号方式の役割

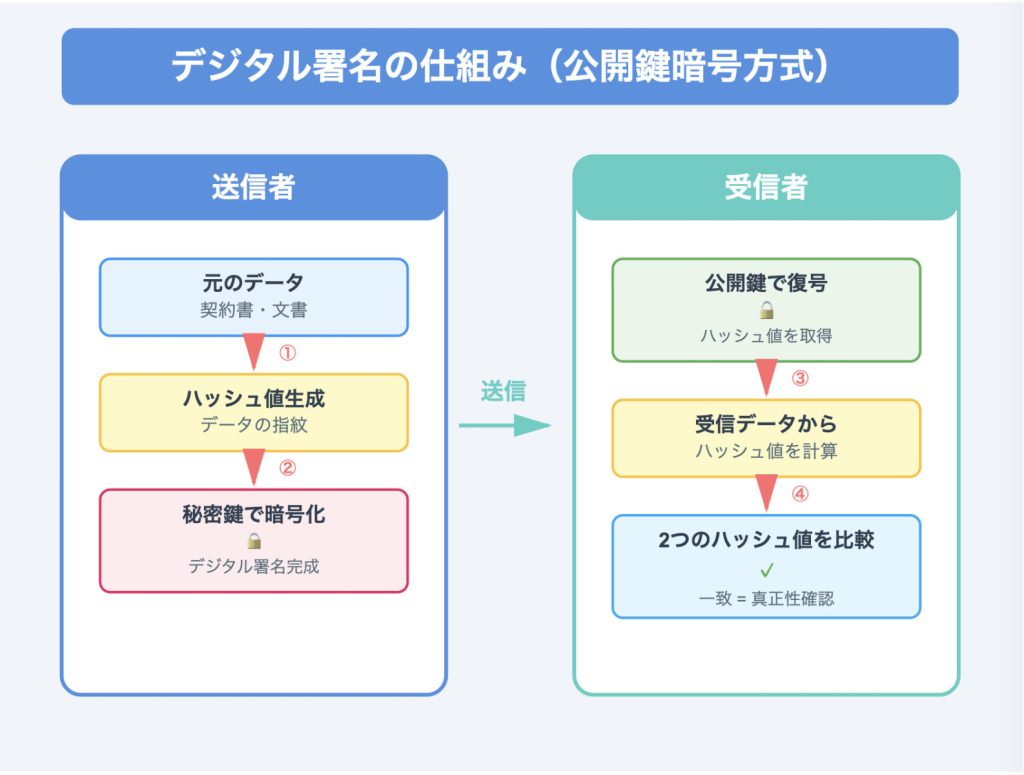

中核となる技術が公開鍵暗号方式です。この方式では、公開鍵と秘密鍵という2つの鍵を使用します。公開鍵は誰でも入手できる鍵であり、秘密鍵は本人だけが保持する鍵です。

署名を作成する際の手順は以下の通りです。まず、署名者は送信したいデータからハッシュ関数を用いてハッシュ値を生成します。ハッシュ値とは、元のデータを一定の長さの文字列に変換したもので、データの指紋のような役割を果たします。

次に、このハッシュ値を署名者の秘密鍵で暗号化します。この暗号化されたハッシュ値が署名データとなります。署名されたデータは、元のデータと署名データを合わせて受信者に送信されます。

受信者側では、送信者の公開鍵を使って署名データを復号し、元のハッシュ値を取り出します。同時に、受信したデータから新たにハッシュ値を計算します。この2つのハッシュ値が一致すれば、内容の改変がなく、送信者が本人であることが証明されます。

こうした仕組みにより、第三者による内容の改変を防止できます。秘密鍵を持っていないため正しい署名データを作成することができません。また、公開鍵から秘密鍵を推測することは計算上極めて困難であるため、高い安全性が保証されます。

電子証明書の重要性

実用的に運用するためには、電子証明書が不可欠です。電子証明書は、公開鍵が本当にその所有者のものであることを第三者が証明する電子的な文書です。

電子証明書には、所有者の情報、公開鍵、証明書の有効期限、発行者の情報などが含まれています。この証明書は、信頼できる第三者機関である認証局によって発行されます。認証局は、申請者の本人確認を厳格に行い、その結果として電子証明書を発行します。

証明書の仕組みは、現実世界の身分証明書に似ています。運転免許証やパスポートが公的機関によって発行され、本人であることを証明するのと同様に、認証局が発行することでデジタル世界での本人確認を可能にします。

認証局は階層構造を持っており、最上位にはルート認証局が存在します。ルート認証局は自己署名された証明書を持ち、その下位の認証局に証明書を発行します。この信頼の連鎖により、エンドユーザーの証明書について信頼性が担保されます。

電子証明書には有効期限があり、通常は1年から3年程度です。期限が切れた証明書は使用できなくなるため、定期的な更新が必要です。また、秘密鍵が漏洩した場合や組織を退職した場合など、証明書を無効化する必要がある場合には、証明書失効リストに登録されます。

デジタル署名のメリット

信頼性の向上

この技術を利用することで、ビジネス取引における信頼性が大幅に向上します。従来の紙ベースの契約では、署名や押印が本物かどうかを確認することは容易ではありませんでした。しかし、暗号技術により署名者の本人性と文書の完全性が確実に検証できます。

この仕組みにより、なりすましのリスクを大幅に軽減できます。秘密鍵は本人だけが保持しているため、第三者が署名者になりすますことは技術的に極めて困難です。また、内容が送信中や保存中に改変された場合、検証時に即座に検出されます。

さらに、否認防止の機能があります。一度署名を行うと、後になって「署名していない」と主張することができません。これは、法的な紛争が発生した際の重要な証拠となり、取引の安全性を高めます。

企業間の取引では、信頼関係の構築が不可欠です。この技術を採用することで、取引先に対して高いセキュリティ意識を持っていることを示すことができ、企業の信頼性向上にもつながります。

コスト削減と効率化

導入により、業務プロセスにおける大幅なコスト削減と効率化が実現できます。従来の紙ベースの契約では、契約書の印刷、郵送、保管にコストと時間がかかっていました。この技術を活用することで、こうした費用を削減できます。

印刷コストだけでなく、郵送費用や保管スペースの費用も不要になります。電子データとして保存されるため、物理的な保管場所を確保する必要がなく、オフィスのスペース効率も向上します。また、必要な文書を瞬時に検索して取り出せるため、文書管理の効率も大幅に改善されます。

業務プロセスの時間短縮も大きなメリットです。紙の契約書では、郵送に数日かかり、往復でさらに時間を要していました。オンライン上で即座に契約を完了できるため、ビジネスのスピードが格段に向上します。

さらに、承認フローの自動化も可能になります。電子契約システムと連携することで、複数の承認者による署名プロセスを自動化し、各段階の進捗を可視化できます。これにより、契約業務の透明性が高まり、管理者の負担も軽減されます。

法的効力の確保

この技術には、法的効力が認められています。日本では、電子署名法により、一定の要件を満たす電子署名は手書きの署名や押印と同等の法的効力を持つことが定められています。

電子署名法第3条では、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。これにより、署名が付与された電子契約は、裁判においても証拠として認められます。

また、電子帳簿保存法の改正により、一定の要件を満たす電子データは税務書類としても認められるようになりました。タイムスタンプを組み合わせることで、こうした要件を満たすことができ、書類の電子化を進めることが可能です。

国際取引においても、法的効力は広く認められています。多くの国で電子署名に関する法律が整備されており、国境を越えた取引においても有効な手段として活用されています。

ただし、法的効力を確保するためには、認証局から発行された証明書を使用することや、適切な技術基準を満たすことが重要です。これらの要件を満たさない簡易的な電子署名では、法的効力が認められない場合もあるため、注意が必要です。

デジタル署名のデメリット

導入コストと手間

導入する際には、初期コストと運用コストが発生します。電子証明書の取得には費用がかかり、証明書の種類や発行元の認証局によって価格は異なりますが、年間数千円から数万円程度の費用が必要です。

また、実際に業務で使用するためには、専用のソフトウェアやシステムの導入が必要になる場合があります。既存の業務システムとの連携や、従業員への教育にも時間とコストがかかります。

特に、中小企業にとっては、これらの初期投資が負担になることがあります。しかし、長期的に見れば、紙ベースの契約にかかるコストと比較して、こちらの方がコスト効率が良い場合が多いです。導入前に十分なコスト分析を行い、投資対効果を検討することが重要です。

システムの保守や更新にも継続的なコストが発生します。セキュリティを維持するためには、定期的なソフトウェアのアップデートや、電子証明書の更新が必要です。これらの運用コストも考慮に入れて、導入を検討する必要があります。

取引先との互換性

導入しても、取引先が同様のシステムを持っていない場合、その効果を十分に発揮できないことがあります。特に、異なる電子契約システムを使用している場合、互換性の問題が生じることがあります。

業界によっては、普及率に差があります。IT業界や金融業界では導入が進んでいますが、伝統的な産業や中小企業では、まだ紙ベースの契約が主流である場合も多いです。このような状況では、取引先ごとに異なる契約方法を使い分ける必要が生じ、業務プロセスが複雑になることがあります。

また、海外の取引先とやり取りをする際には、各国の法律や規制の違いに注意が必要です。法的効力や技術基準は国によって異なるため、国際取引においては相手国の法律を確認し、適切な方式を選択することが重要です。

これらの課題に対応するためには、業界全体でのデジタル化の推進や、標準化された電子契約フォーマットの普及が求められます。また、複数の契約方式に対応できる柔軟なシステムを構築することも、実務上の解決策となります。

電子証明書の管理

証明書を適切に管理することは、安全に運用する上で極めて重要です。しかし、証明書の管理には注意すべき点が多く、これがデメリットとなる場合があります。

まず、秘密鍵の管理が最も重要な課題です。秘密鍵が漏洩すると、第三者がなりすまして署名データを作成できてしまいます。そのため、秘密鍵は厳重に保管し、適切なアクセス制御を行う必要があります。多くの場合、ICカードやUSBトークンなどの物理的なデバイスに保存されますが、これらのデバイスの紛失や盗難にも注意が必要です。

電子証明書には有効期限があり、期限切れの証明書は使用できなくなります。複数の証明書を管理している組織では、更新時期を忘れないように管理する仕組みが必要です。証明書の更新を忘れると、業務に支障をきたす可能性があります。

また、従業員の退職や異動の際には、証明書を適切に失効させる必要があります。失効処理を怠ると、退職した従業員が証明書を不正に使用するリスクが生じます。組織全体で証明書のライフサイクル管理を行う体制を整えることが重要です。

さらに、証明書失効リストの確認も必要です。受信した署名データを検証する際には、証明書が失効していないかを確認する必要があります。この確認を怠ると、失効した証明書で作成された署名を有効なものとして扱ってしまう危険性があります。

デジタル署名の活用シーン

オンライン契約の実現

この技術は、オンライン契約を安全かつ効率的に実現するための重要な仕組みです。従来、契約書の締結には対面での署名や押印が必要でしたが、この仕組みを用いることで、場所を問わず契約を完了できるようになります。

電子契約サービスでは、証明書を組み合わせることで、契約書の真正性を保証しています。契約当事者は、それぞれの電子証明書を用いて文書に署名し、契約が成立します。署名後の文書はタイムスタンプと共に保存され、後から改ざんされていないことが証明できます。

特にリモートワークが普及した現代では、オンライン契約の重要性が高まっています。従業員が在宅勤務をしている場合でも、この技術を用いることで、スムーズに契約業務を進めることができます。

また、複数の当事者が関与する契約においても有効です。各当事者が順次署名していくワークフローを設定でき、全員の署名が揃った時点で契約が成立します。このプロセスはシステム上で自動的に管理され、進捗状況を可視化できるため、契約業務の効率が大幅に向上します。

行政手続きの効率化

政府や自治体の行政手続きにおいても、活用が進んでいます。マイナンバーカードに搭載された電子証明書を用いることで、各種申請手続きをオンラインで完結できるようになっています。

e-Taxによる確定申告や、自治体への各種申請など、多くの行政手続きで利用されています。これにより、窓口に出向く必要がなくなり、市民の利便性が向上しています。また、行政側でも、書類の処理時間が短縮され、業務効率が改善されています。

企業向けの行政手続きでも、活用が進んでいます。法人設立の登記申請や、許認可の申請など、様々な手続きがオンライン化されています。特に、複数の行政機関にまたがる手続きでは、この仕組みにより情報の連携がスムーズになり、申請者の負担が軽減されています。

医療分野では、電子カルテや処方箋のデジタル化において、重要な役割を果たしています。医師が電子カルテに記載した内容に署名を付与することで、記録の真正性が保証され、後から内容が改変されていないことが証明できます。

ソフトウェア配布の安全性

ソフトウェアの開発と配布においても、重要な役割を果たしています。ソフトウェアに署名を付与することで、そのソフトウェアが正規の開発者によって作成されたものであり、配布後に改ざんされていないことを証明できます。

ユーザーがインターネットからソフトウェアをダウンロードする際、署名の有無を確認することで、マルウェアや改ざんされたソフトウェアをダウンロードするリスクを回避できます。特に、Windowsなどのオペレーティングシステムでは、署名されていないソフトウェアをインストールしようとすると警告が表示されます。

企業が独自のソフトウェアを開発して配布する場合も、コードサイニング証明書を取得して署名を付与することが推奨されます。これにより、ユーザーに対してソフトウェアの信頼性を示すことができ、ダウンロード率の向上にもつながります。

モバイルアプリの配布においても、必須の技術です。iOSやAndroidなどのプラットフォームでは、アプリストアに公開するアプリには必ず署名が必要とされています。これにより、アプリの開発者が特定でき、悪意のあるアプリの流通を防いでいます。

デジタル署名導入のステップ

ニーズの整理とフローの見直し

効果的に導入するためには、まず自社のニーズを明確に整理することが重要です。どのような業務プロセスで活用するのか、どの程度のセキュリティレベルが必要なのかを検討します。

現在の業務フローを詳細に分析し、導入することでどのような改善が期待できるかを評価します。紙ベースの契約書がどの程度発生しているか、郵送にかかる時間とコストはどの程度か、保管スペースはどの程度必要かなど、具体的なデータを収集します。

また、取引先や関係者が対応できるかどうかも確認が必要です。主要な取引先がすでに電子契約を導入している場合、自社も対応することで業務効率が大幅に向上します。一方、取引先の多くがまだ紙ベースの契約を行っている場合は、段階的な導入を検討する必要があります。

法的要件の確認も重要なステップです。業界によっては、特定の文書に対して法律で定められた要件があります。例えば、医療分野や金融分野では、厳格な規制があるため、これらの要件を満たす仕組みを選択する必要があります。

サービスやツールの選定

ニーズの整理が完了したら、次は具体的なサービスやツールの選定に進みます。市場には様々な電子契約サービスやソフトウェアが存在するため、自社の要件に最も適したものを選ぶことが重要です。

選定の際に考慮すべきポイントとしては、まず機能面があります。必要な署名方式に対応しているか、タイムスタンプ機能があるか、既存のシステムと連携できるかなど、具体的な要件をチェックします。また、使いやすさも重要な要素です。従業員が直感的に操作できるインターフェースであれば、導入後の教育コストを削減できます。

コスト面も慎重に検討する必要があります。初期費用だけでなく、月額利用料や従量課金など、継続的にかかるコストを総合的に評価します。無料プランを提供しているサービスもあるため、まずは試用してから本格的な導入を検討するのも良い方法です。

セキュリティレベルも重要な選定基準です。どの認証局の証明書を使用しているか、内容の暗号化はどのように行われているか、サーバーのセキュリティ対策はどうなっているかなど、詳細を確認します。特に、機密性の高い文書を扱う場合は、高いセキュリティレベルのサービスを選択する必要があります。

サポート体制も確認すべきポイントです。導入時のサポートは充実しているか、トラブル発生時の対応は迅速か、マニュアルやFAQは整備されているかなど、継続的に安心して使用できる体制が整っているかを評価します。

電子証明書の取得と設定

サービスやツールの選定が完了したら、電子証明書の取得手続きに進みます。証明書は、信頼できる認証局から取得する必要があります。日本国内には複数の認証局があり、それぞれ異なる種類の証明書を提供しています。

証明書の種類には、個人向けと法人向けがあります。個人向け証明書は、個人が電子契約や電子申請を行う際に使用します。一方、法人向け証明書は、企業として契約を締結する際に使用され、会社の実在性を証明します。

証明書の取得には、本人確認書類の提出が必要です。個人の場合は運転免許証やマイナンバーカードなど、法人の場合は登記簿謄本や印鑑証明書などが求められます。認証局によって必要な書類は異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

申請から証明書の発行までには、通常数日から数週間かかります。申請書類を提出し、認証局による審査が完了すると、証明書が発行されます。証明書の受け取り方法は、認証局によって異なりますが、多くの場合、オンラインでダウンロードするか、ICカードに格納された状態で郵送されます。

証明書を受け取ったら、使用する環境に設定します。パソコンやスマートフォンに証明書をインストールし、適切に動作するかをテストします。また、秘密鍵のバックアップも重要です。秘密鍵を紛失すると、署名を作成できなくなるため、安全な場所にバックアップを保存しておく必要があります。

運用テストと評価

証明書の設定が完了したら、本格的な運用を開始する前に、十分なテストを行うことが重要です。まずは小規模なテストから始め、段階的に適用範囲を広げていく方法が推奨されます。

テストでは、実際の業務フローに沿って、署名の作成から検証までの一連のプロセスを確認します。署名の作成は正常に行えるか、受信者側で正しく検証できるか、タイムスタンプは適切に付与されるか、などの点をチェックします。

また、複数のユーザーが関与する承認フローもテストします。各段階で適切に署名が行われるか、承認者の権限設定は正しく機能するか、通知メールは適切に送信されるかなど、詳細な確認が必要です。

既存システムとの連携もテストの重要な項目です。契約管理システムや文書管理システムとの連携が正しく動作するか、情報の受け渡しに問題はないかを確認します。連携に問題がある場合は、ベンダーに相談して解決策を見つける必要があります。

テスト期間中に発見された問題点は、記録して対策を講じます。操作が複雑でわかりにくい部分があれば、マニュアルを整備したり、従業員向けの研修を実施したりします。テストを通じて、運用上の課題を洗い出し、本格運用前に解決しておくことが、スムーズな導入につながります。

本格運用を開始した後も、定期的に評価を行います。利用状況をモニタリングし、問題が発生していないか、期待した効果が得られているかを確認します。必要に応じて、運用方法の改善やシステムの調整を行い、継続的に最適化していくことが重要です。

デジタル署名に関するFAQ

法的効力はあるのか?

法的効力については、多くの企業や個人が関心を持つ重要な問題です。結論から言えば、適切な要件を満たす署名には、手書きの署名や押印と同等の法的効力が認められています。

日本の電子署名法第3条では、本人による電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定されると定められています。これは、民事訴訟法における文書の真正性の推定と同じ効果を持ちます。つまり、署名が付与された電子契約書は、裁判においても有効な証拠として認められる可能性が高いということです。

ただし、すべての電子署名が法的効力を持つわけではありません。法的効力を持つためには、以下の要件を満たす必要があります。第一に、電子署名が本人によって行われたことが証明できること。第二に、電子署名の作成後に文書が改変されていないことを確認できること。これらの要件を満たすために、認証局から発行された証明書を使用することが推奨されます。

また、契約の種類によっては、特別な要件が定められている場合があります。例えば、不動産の売買契約や遺言書など、一部の重要な契約では、電子化が認められていないか、追加の要件が必要な場合があります。これらの契約を電子化する際には、事前に法律の専門家に相談することが重要です。

国際取引においても、多くの国で法的効力が認められています。国連電子商取引モデル法や、欧州連合のeIDAS規則など、国際的な枠組みも整備されており、国境を越えた取引においても活用されています。

コストはどのくらいか?

導入にかかるコストは、利用する証明書の種類やサービスによって大きく異なります。まず、電子証明書の取得費用ですが、個人向けの証明書であれば年間数千円程度から取得できます。一方、法人向けの証明書は、組織の実在証明が必要なため、年間数万円から十万円程度の費用がかかることもあります。

電子契約サービスを利用する場合、月額料金制や従量課金制など、様々な料金体系があります。月額料金制の場合、基本プランで月額数千円から利用でき、契約件数に応じて上位プランを選択できます。従量課金制の場合、契約1件あたり数百円程度の費用がかかります。

無料プランを提供しているサービスもありますが、機能が制限されていたり、月間の利用件数に上限があったりすることが一般的です。ビジネス用途で本格的に活用する場合は、有料プランの契約を検討する必要があります。

ソフトウェアを自社で導入する場合は、ライセンス費用やシステム構築費用がかかります。また、既存の業務システムと連携させる場合は、カスタマイズ費用も発生します。これらの初期費用は、規模によっては数十万円から数百万円に達することもあります。

一方で、導入することで削減できるコストも考慮する必要があります。紙の契約書にかかる印刷費、郵送費、保管費用などを合計すると、年間で相当な金額になります。多くの場合、これらのコスト削減効果により、導入費用は数年で回収できます。

また、業務効率化による間接的なコスト削減効果も大きいです。契約業務にかかる時間が短縮されれば、従業員はより付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。この効果は金額に換算しにくいですが、企業の競争力向上に大きく貢献します。

電子証明書の有効期限について

証明書には必ず有効期限が設定されています。一般的な有効期限は1年から3年程度で、証明書の種類や発行元の認証局によって異なります。有効期限が設定されている理由は、セキュリティの維持と、証明書の所有者情報の正確性を保つためです。

時間が経過すると、暗号技術の進歩により、古い暗号方式が安全でなくなる可能性があります。また、組織の名称変更や、個人の住所変更など、証明書に記載された情報が古くなることもあります。定期的に証明書を更新することで、最新のセキュリティ基準を満たし、正確な情報を維持できます。

証明書の有効期限が近づくと、認証局から更新の案内が送られてきます。更新手続きは、新規取得よりも簡易的な場合が多く、費用も若干安くなることが一般的です。ただし、更新を忘れると、証明書が失効して使えなくなるため、更新時期を管理するシステムを構築しておくことが重要です。

有効期限が切れた証明書で作成された署名は、基本的に無効とみなされます。ただし、契約時点では有効だった証明書であれば、契約自体は有効とされることが一般的です。この点を明確にするために、タイムスタンプを併用することが推奨されます。タイムスタンプにより、署名が作成された正確な時刻が記録され、その時点で証明書が有効だったことを証明できます。

複数の証明書を管理している組織では、証明書管理システムの導入も検討すべきです。各証明書の有効期限を一元管理し、更新時期が近づくと自動的に通知するシステムを構築することで、証明書の失効を防ぐことができます。

国際取引での使用可否

国際取引においても広く活用されており、多くの国で法的効力が認められています。ただし、国によって法律や技術基準が異なるため、国際取引で使用する際には、いくつかの点に注意が必要です。

まず、相手国の法律を確認することが重要です。多くの先進国では電子署名に関する法律が整備されていますが、詳細な要件は国によって異なります。例えば、欧州連合ではeIDAS規則により、適格電子署名という高度な電子署名の基準が定められています。この基準を満たす電子署名は、EU加盟国全体で法的効力が認められます。

アメリカでは、ESIGN法により、電子署名の法的効力が広く認められています。ただし、州によって追加の要件が定められている場合もあるため、取引を行う州の法律を確認する必要があります。

アジア諸国でも、電子署名の法整備が進んでいます。シンガポールや韓国などは、デジタル化が進んでおり、電子署名の活用が一般的です。一方、発展途上国では、まだ法整備が不十分な場合もあるため、事前の確認が必要です。

技術的な互換性も重要な課題です。各国で使用されている暗号方式や証明書の形式が異なる場合、相互に検証できない可能性があります。国際的な標準規格に準拠した方式を使用することで、この問題を回避できます。

実務的には、国際取引に特化した電子契約サービスを利用するのも一つの方法です。これらのサービスは、複数の国の法律や技術基準に対応しており、国境を越えた取引をスムーズに実現できます。また、契約書の言語対応や、タイムゾーンの違いへの配慮など、国際取引特有の課題にも対応しています。

デジタル署名を活用した業務効率化

業務フローの最適化

導入することで、契約業務のフローを大幅に最適化できます。従来の紙ベースの契約では、契約書の作成、印刷、押印、郵送、受領、保管という一連のプロセスに多くの時間と手間がかかっていました。この技術を活用することで、こうしたプロセスをオンライン上で完結させることができます。

具体的な業務フローの最適化例として、まず契約書の作成段階があります。電子契約システムでは、テンプレートを活用して契約書を作成でき、必要な項目を入力するだけで標準的な契約書が完成します。これにより、作成時間が大幅に短縮されます。

次に、承認プロセスの自動化があります。複数の承認者が必要な契約では、従来は書類を順番に回覧する必要がありましたが、電子契約システムでは、承認フローを設定することで、自動的に次の承認者に通知が送られます。各承認者は、自分のタイミングで確認と承認を行えるため、業務の停滞を防げます。

また、契約状況の可視化も重要な最適化ポイントです。現在どの段階にあるか、誰が承認待ちなのかをリアルタイムで確認できるため、進捗管理が容易になります。契約が滞っている場合は、すぐに対応できるため、ビジネスのスピードが向上します。

契約締結後の文書管理も効率化されます。電子データとして保存されるため、検索機能を使って瞬時に必要な契約書を見つけられます。また、保管スペースが不要になり、物理的な書類の整理や管理にかかる時間と労力を削減できます。

さらに、契約期限の管理も自動化できます。システムで契約の更新時期を設定しておけば、期限が近づくと自動的に通知が送られます。これにより、契約の失効を防ぎ、継続的なビジネス関係を維持できます。

デジタル化による時間短縮

活用することで、契約業務にかかる時間を劇的に短縮できます。従来の紙ベースの契約では、契約書を郵送するだけで数日かかり、往復でさらに時間を要していました。この技術を使えば、オンライン上で即座に契約を完了できるため、場合によっては数分で契約が成立します。

時間短縮の具体例として、不動産業界の事例があります。賃貸契約では、従来は借主が不動産会社を訪問して契約書に署名する必要がありました。しかし、導入することで、借主は自宅からオンラインで契約を完了できるようになり、移動時間を含めて大幅な時間短縮が実現しています。

人材派遣業界でも、時間短縮効果が顕著です。派遣スタッフとの雇用契約を毎回対面で行うのは、非効率でした。導入することで、契約プロセスが迅速化され、スタッフの就業開始までの時間が大幅に短縮されています。

また、緊急性の高い契約においても、大きな価値を発揮します。例えば、M&Aなどの重要な取引では、タイミングが極めて重要です。活用することで、深夜や休日でも契約を締結でき、ビジネスチャンスを逃さずに済みます。

時間短縮による効果は、金銭的なコスト削減だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。契約プロセスが迅速になることで、顧客は待たされることなくサービスを利用開始でき、良好な顧客体験を提供できます。

さらに、従業員の働き方改革にも貢献します。紙の契約書を扱うために出社する必要がなくなり、リモートワークやフレックスタイム制度の導入が容易になります。これにより、従業員のワークライフバランスが改善され、生産性の向上にもつながります。

量子コンピュータ時代に向けたデジタル署名の進化と未来の課題

現在の仕組みは、公開鍵暗号方式という数学的に困難な問題を基礎としています。具体的には、素因数分解や離散対数問題などの計算が、現在のコンピュータでは現実的な時間内に解けないことを前提としています。しかし、量子コンピュータの登場により、この前提が崩れる可能性があります。

量子コンピュータは、従来のコンピュータとは異なる原理で動作し、特定の問題に対しては圧倒的な計算能力を発揮します。特に、ショアのアルゴリズムという量子アルゴリズムを使えば、素因数分解を効率的に解くことができます。これにより、現在広く使われているRSA暗号やECDSAといった公開鍵暗号方式が破られる危険性があります。

このリスクに対応するため、量子耐性暗号という新しい暗号技術の研究が進められています。量子耐性暗号は、量子コンピュータを使っても効率的に解くことができない数学的問題を基礎としています。代表的なものとして、格子暗号、符号ベース暗号、多変数多項式暗号などがあります。

アメリカ国立標準技術研究所(NIST)は、量子耐性暗号の標準化プロジェクトを進めており、2024年には最初の標準規格が発表されました。これらの新しい暗号方式は、今後の基盤技術となることが期待されています。

量子耐性暗号への移行は、単に暗号方式を変更するだけでなく、システム全体の見直しが必要になります。新しい暗号方式では、鍵のサイズや署名のサイズが大きくなる場合があり、既存のシステムでは対応できない可能性があります。また、過去に作成された署名の検証をどうするかという問題もあります。

このため、段階的な移行戦略が重要です。まず、リスク評価を行い、どのシステムから優先的に移行すべきかを判断します。次に、ハイブリッド方式を採用することも検討されています。ハイブリッド方式では、従来の暗号方式と量子耐性暗号を併用することで、移行期間中のセキュリティを確保します。

企業や組織は、量子コンピュータの脅威を認識し、長期的な視点で対策を立てる必要があります。特に、長期間保存が必要な文書や、高いセキュリティが求められる取引では、早期に量子耐性暗号への移行を検討すべきです。

また、技術者の教育も重要な課題です。量子耐性暗号は、従来の暗号技術とは異なる知識が必要とされます。大学や研究機関での教育プログラムの充実や、企業内での研修の実施が求められます。

国際的な協力も不可欠です。暗号技術は国境を越えて使用されるため、国際的な標準化と相互運用性の確保が重要です。各国の政府や国際機関が協力して、量子耐性暗号の標準化と普及を進める必要があります。

まとめと今後の展望

デジタル署名の重要性

この技術は、現代のデジタル社会において不可欠な仕組みとなっています。ビジネス取引の迅速化、コスト削減、セキュリティの向上など、多くのメリットをもたらしています。特に、リモートワークが普及した現代では、場所を問わず安全に契約や文書のやり取りができる重要性はますます高まっています。

法的効力が認められていることも、大きな強みです。電子署名法により、適切な要件を満たす署名は、手書きの署名や押印と同等の法的効力を持ちます。これにより、企業は安心して電子契約を導入でき、ペーパーレス化を推進できます。

また、単なる効率化ツールではなく、信頼性の高いデジタル社会を構築するための基盤技術でもあります。なりすましや内容の改変を防ぐことで、オンライン上での取引の安全性を担保し、デジタル経済の発展を支えています。

環境面でも、重要な役割を果たしています。紙の使用量を削減することで、森林資源の保護に貢献します。また、郵送にかかるCO2排出量も削減され、持続可能な社会の実現にも寄与しています。

今後、利用はさらに拡大していくでしょう。行政手続きのデジタル化が進み、医療、教育、金融など、あらゆる分野で標準的な手段となることが予想されます。企業や個人は、早期に導入し、活用方法を習得することで、将来的な競争優位性を獲得できます。

今後の技術革新とその影響

技術は、今後も進化を続けていきます。前述した量子耐性暗号への移行は、最も重要な技術革新の一つです。量子コンピュータの実用化が進む中、現在の暗号方式を守るための対策が急務となっています。

また、ブロックチェーン技術との融合も注目されています。ブロックチェーンは、改ざんが極めて困難な分散型台帳技術であり、組み合わせることで、さらに高い信頼性を実現できます。スマートコントラクトという自動実行される契約の仕組みと組み合わせることで、契約の締結から履行まで、完全に自動化されたシステムの構築も可能になります。

人工知能(AI)技術の活用も進んでいます。AIを用いて契約書の内容を自動的にチェックし、リスクのある条項を検出するシステムや、過去の契約データを分析して最適な契約条件を提案するシステムなどが開発されています。これらの技術と組み合わせることで、契約業務の質と効率がさらに向上します。

バイオメトリクス認証との統合も重要なトレンドです。指紋認証や顔認証などの生体認証技術を用いることで、より強固な本人確認が可能になります。スマートフォンに搭載された生体認証機能を活用することで、手軽かつ安全に署名を行えるようになっています。

国際的な相互運用性の向上も期待されています。現在、国や地域によって異なる電子署名の基準が、徐々に統一される方向に進んでいます。これにより、国境を越えた取引がよりスムーズになり、グローバルビジネスの発展が促進されます。

規制環境も変化しています。各国政府は、デジタル化を推進する政策を打ち出しており、電子署名の利用を促進する法整備が進んでいます。同時に、個人情報保護やサイバーセキュリティに関する規制も強化されており、これらの要件を満たす仕組みが求められています。

最後に、ユーザー体験の向上も重要な課題です。技術的に高度なセキュリティを実現しながらも、利用者にとって使いやすいシステムを提供することが求められます。直感的なインターフェース、多言語対応、アクセシビリティの確保など、あらゆるユーザーが快適に利用できるシステムの開発が進められています。

この技術は、今後のデジタル社会を支える重要な仕組みとして、さらなる発展を遂げていくでしょう。企業や個人は、これらの技術革新を注視し、適切なタイミングで新しい技術を導入することで、ビジネスの競争力を維持し、安全で効率的なデジタル社会の実現に貢献できます。

関連記事:電子署名の基礎から法的効力まで網羅的に知りたい方はこちら

あわせて読みたい