目次

契約書とは「誰が合意したか・何に合意したか・合意形成の証拠として残す」もの

そもそも契約とは

「契約」とは当事者間の自由なやりとりであるため、消費者にとって著しく情報が不足している契約や土地の売買関連などトラブルが想定されるものを除き、法律で「規制しない」という原則があります。 契約書は、当事者間の合意で成立した内容を「誰が」「何に」合意したかを紙に残すものであり、万が一裁判となった場合に証拠として提示できるようにするのが目的です。 なお、紙や電子データなど契約書の形式は問わず、この原則に変わりはありません。契約書を電子化する際の要件

2つの要件を満たすことで、従来の紙の契約書と同様に裁判で証拠としての効力を保つことができます。 【要件1】 電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認されること (いわゆる利用者の身元確認がなされる)こと- ・サービス利用時の身元確認

- ・電子署名の付与

- ・固有性の確保 (パスワード管理、二要素認証によるログイン管理など)

- ・タイムスタンプの付与

政府見解 電子契約に関するQ&A

2020年9月4日に総務省、法務省、経済産業省から発表された(電子署名法第3条に関するQ&A)では本人確認と方法や固有性の確保について触れられています。 参照元・外部リンク:https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/517ca59b-6ea4-4179-a338-8d1b51a4d40b/4ae659c2/20240109_digitalsign_qa_01.pdfQ1 略 Q2.サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を行う電子契約サービスは、電子署名法第3条との関係では、どのように位置付けられるのか。 ・利用者の指示に基づき、利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を行う電子契約サービスについては、第2条関係Q&Aにより電子署名法第2条に関する電子署名法上の位置付けを示したところであるが、更に同法第3条に関する位置付けが問題となる。 ・上記サービスについて、電子署名法第3条が適用されるためには、問1に記載したとおり、同サービスが同条に規定する電子署名に該当すること及び当該電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたことが必要となる。 ・このうち、上記サービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するためには、その前提として、同法第2条第1項に規定する電子署名に該当する必要がある。この点については、第2条関係Q&Aにおいて、既に一定の考え方を示したとおり、同サービスの提供について、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されているものであり、かつサービス提供事業者が電子文書に行った措置について付随情報を含めて全体を1つの措置と捉え直すことによって、当該措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には、同法第2条第1項に規定する電子署名に該当すると考えられる。 ・その上で、上記サービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するには、更に、当該サービスが本人でなければ行うことができないものでなければならないこととされている。そして、この要件を満たすためには、問1のとおり、同条に規定する電子署名の要件が加重されている趣旨に照らし、当該サービスが十分な水準の固有性を満たしていること(固有性の要件)が必要であると考えられる。 ・より具体的には、上記サービスが十分な水準の固有性を満たしていると認められるためには、①利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセス及び②①における利用者の行為を受けてサービス提供事業者内部で行われるプロセスのいずれにおいても十分な水準の固有性が満たされている必要があると考えられる。 ・①及び②のプロセスにおいて十分な水準の固有性を満たしているかについては、システムやサービス全体のセキュリティを評価して判断されることになると考えられるが、例えば、①のプロセスについては、利用者が2要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっているような場合には、十分な水準の固有性が満たされていると認められ得ると考えられる。2要素による認証の例としては、利用者が、あらかじめ登録されたメールアドレス及びログインパスワードの入力に加え、スマートフォンへのSMS送信や手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力を行うことにより認証するものなどが挙げられる。 ・②のプロセスについては、サービス提供事業者が当該事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う措置について、暗号の強度や利用者毎の個別性を担保する仕組み(例えばシステム処理が当該利用者に紐付いて適切に行われること)等に照らし、電子文書が利用者の作成に係るものであることを示すための措置として十分な水準の固有性が満たされていると評価できるものである場合には、固有性の要件を満たすものと考えられる。 ・以上の次第で、あるサービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するか否かは、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論として、上記サービスは、①及び②のプロセスのいずれについても十分な水準の固有性が満たされていると認められる場合には、電子署名法第3条の電子署名に該当するものと認められることとなるものと考えられる。したがって、同条に規定する電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたと認められる場合には、電子署名法第3条の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられる。 Q2.では二要素認証の仕組みを取り入れることで、固有性が満たされると記載されています。二要素認証は固有性を確保するための要件となるため、利用時は常に二要素認証によるログインが必要となります。 Q3.略 Q4.電子契約サービスを選択する際の留意点は何か。 ・実際の裁判において電子署名法第3条の推定効が認められるためには、電子文書の作成名義人の意思に基づき電子署名が行われていることが必要であるため、電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認される(いわゆる利用者の身元確認がなされる)ことが重要な要素になると考えられる。 ・この点に関し、電子契約サービスにおける利用者の身元確認の有無、水準及び方法やなりすまし等の防御レベルは様々であることから、各サービスの利用に当たっては、当該各サービスを利用して締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当と考えられる。上記のように政府見解としても身元確認がなされるサービスが重要であること、またサービスによって身元確認の有無・水準・なりすましの防御レベルが異なる、と記載されています。 大切な契約書を扱う電子契約サービスは使いやすさなどの簡便さだけではなく、上記の要件や政府見解を踏まえて選ぶことが重要です。

オンラインサービス利用時の本人確認について

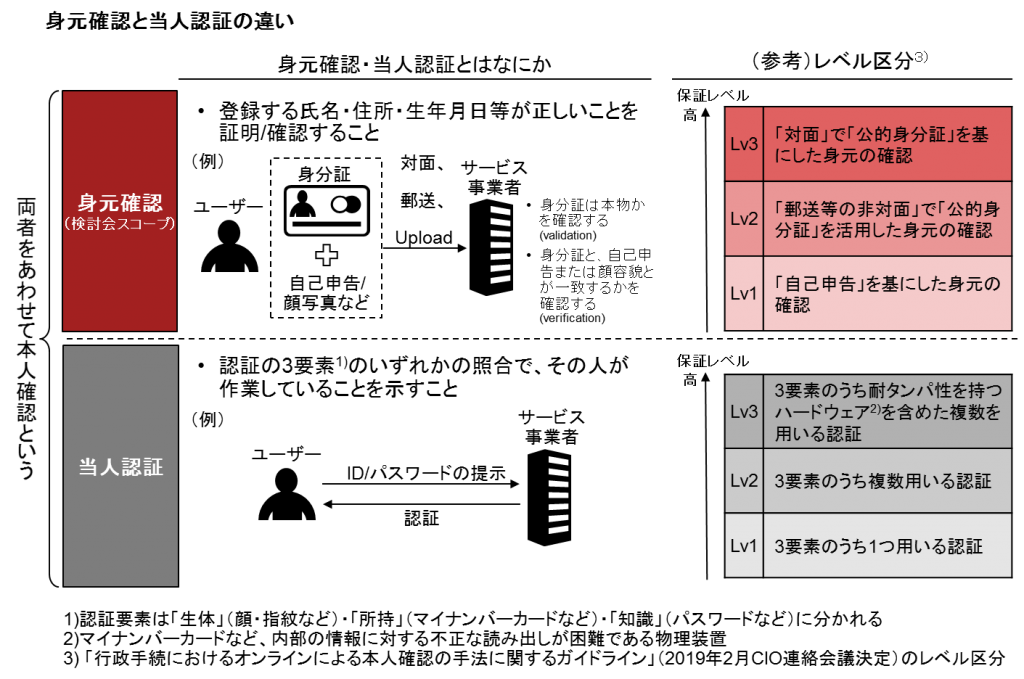

参照元・外部リンク:https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/093e09a7-2ffe-4a41-971a-5c0dcfd3c0b3/20220125_meeting_trust_dx_02.pdf 経済産業省では2020年4月17日に信頼性の高いオンラインサービスの普及・拡大促進のため、オンラインでの身元確認のあり方について、令和元年1月から「オンラインサービスにおける身元確認に関する研究会」において議論を行っており、この研究会で議論された結果を報告書として取りまとめを発表しています。 □身元確認と当人認証の違い ・身元確認は登録する氏名・住所・生年月日等が正しいことを証明・確認すること。 →アカウント登録する人が実在する人かどうか ・当人認証は3要素(生体・所持・知識)のいずれかの照合で、その人が作業しいることを示すこと。 →アカウント登録後に利用する人が身元確認を行った人と同一人物であるかどうか