QRコードは、私たちの日常生活やビジネスシーンで欠かせない存在となっています。スマホで読み取るだけでWebサイトにアクセスできたり、決済ができたりと、その利便性は多くの人が実感しているところでしょう。さらに近年では、電子署名と組み合わせることで文書の真正性を担保する仕組みとしても注目されています。本記事では、QRコードの基本的な定義をはじめ、その構造、従来型コードとの相違点、種類、導入事例、電子署名との連携、生成手順、セキュリティ面まで幅広く解説します。

目次

QRコードとは何か

QRコードは現代社会において広く普及している二次元コードです。ここでは、QRコードの基本的な定義と、誕生から現在に至るまでの歴史について解説します。

QRコードの定義と基本概念

QRコードとは、「Quick Response(クイック・レスポンス)」の頭文字を取った二次元バーコードの一種です。「素早く反応する」という意味が込められており、その名が示すように瞬時に内容を読み取れる点が最大の特徴となっています。

従来のバーコードが横方向(一次元)にしか情報を持たないのに対し、QRコードは縦横両方向に情報を記録する仕組みを採用しています。この構造により、従来型の数十倍以上、場合によっては数百倍ものデータ量を省スペースで保持することが可能になりました。

QRコードには、数字、英数字、漢字、カナ、記号、バイナリデータなど、多種多様なデータを格納できます。数字のみであれば最大7,089文字、英数字では最大4,296文字、漢字では最大1,817文字を1つのQRコードに収録することが可能です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標ですが、同社は特許権を行使しない方針を示しており、誰でも無料で作成・使用することができます。この開放的な姿勢が、QRコードの世界的な普及を後押しした大きな要因となっています。

QRコードの歴史と進化

QRコードは1994年、当時の株式会社デンソー(現デンソーウェーブ)によって開発されました。開発の背景には、自動車部品の製造工程における課題がありました。

当時、自動車部品工場では従来のバーコードを使って部品管理を行っていました。しかし従来型では扱えるデータ量が限られており、複数のコードを順番に読み取る必要がありました。この非効率さを解消するため、大量の情報を1つにまとめて記録でき、なおかつ素早く読み取れる新しいコード体系の開発が求められたのです。

開発チームは約2年の歳月をかけて研究を重ね、1994年にQRコードを完成させました。当初は製造業や物流業界での部品・在庫管理が主な用途でしたが、その後、技術の進化とともに活用範囲は急速に拡大していきました。

2000年にはISOの国際規格として承認され、グローバルスタンダードな二次元コードとして認知されるようになりました。その後、カメラ付き携帯電話の普及とともに一般消費者にも広く知られるようになり、2010年代以降はスマートフォンの普及によってさらに利用シーンが拡大しています。

現在では、キャッシュレス決済、チケット発券、SNSの友達追加、名刺交換、Webサイトへの誘導など、あらゆる場面でQRコードが利用されています。

QRコードの仕組みと特長

QRコードがなぜ多くの情報を格納でき、高速で読み取れるのか。その秘密は独自の構造とデータ格納方法にあります。

QRコードの構造とデータの格納方法

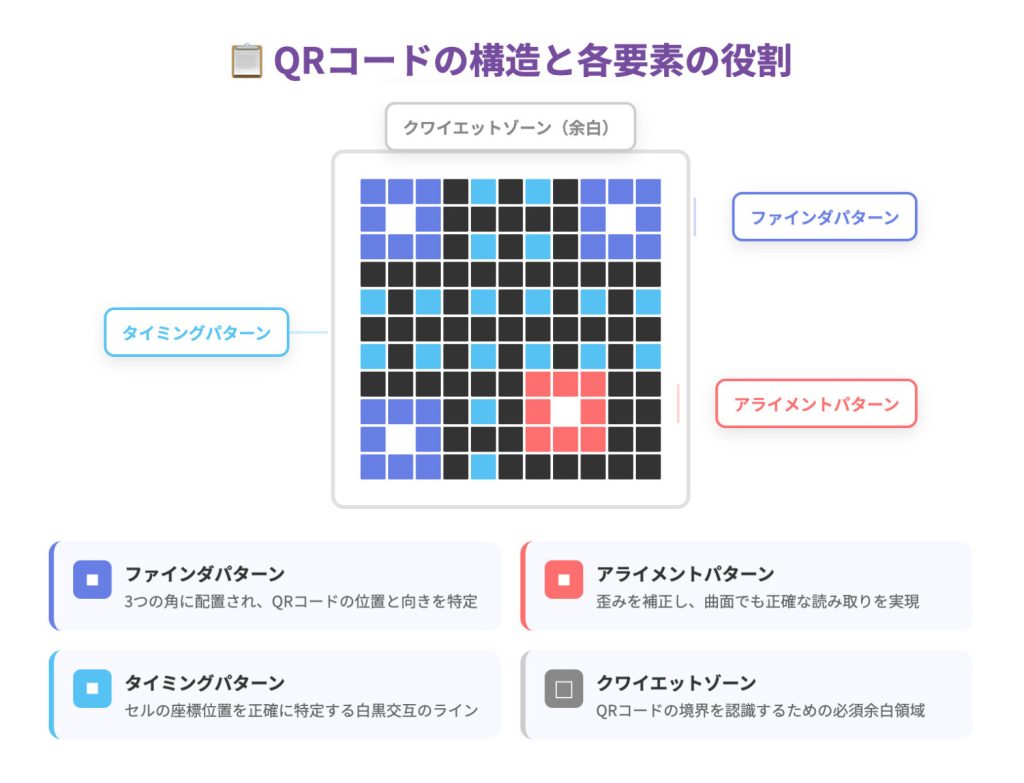

QRコードは、白と黒の正方形のセル(モジュール)の組み合わせで構成されています。このセルのパターンによって情報が表現される仕組みです。

QRコードの構造を理解するうえで重要な要素として、まずファインダパターンがあります。これはQRコードの3つの角に配置された大きな四角形のマークで、「切り出しシンボル」とも呼ばれます。このマークのおかげで、読み取り機はコードの位置や傾きを瞬時に把握できます。斜めや逆さまの状態でスキャンしても問題なく認識できるのは、このファインダパターンの働きによるものです。

次にアライメントパターンがあります。これは大きなQRコードに配置される小さな四角形のマークで、歪みを補正する機能を持っています。曲面に印刷されたQRコードでも正確に読み取れるのは、この機能によるものです。

タイミングパターンは、ファインダパターンを結ぶ直線上に配置された白黒交互のパターンです。これによってセルの座標位置を正確に特定することができます。

さらにクワイエットゾーン(余白)も重要な要素です。QRコードの周囲には、一定の余白が必要です。この余白がないと、読み取り機がQRコードの境界を正しく認識できません。

QRコードの誤り訂正機能について

QRコードの優れた特長の一つが、リード・ソロモン符号を用いた誤り訂正機能です。この機能により、QRコードの一部が汚れたり破損したりしても、データを復元して正しく読み取ることができます。

誤り訂正レベルは4段階用意されています。レベルL(約7%復元可能)は最も訂正能力が低い代わりにデータ容量を最大限確保できます。レベルM(約15%復元可能)は標準的なレベルで一般的な用途に適しています。レベルQ(約25%復元可能)は高い訂正能力を持ち、やや過酷な環境での使用に向いています。レベルH(約30%復元可能)は最も高い訂正能力を持ち、製造業や物流など汚れやすい環境での使用に適しています。

この誤り訂正機能を利用すれば、QRコードの中央にロゴや画像を配置したオリジナルデザインのコードを作ることもできます。一部が隠れていてもデータを復元できるため、ブランディングと機能性を両立させることができます。

QRコードの主な特長と利点

QRコードには、従来型のコードにはない数多くのメリットがあります。

まず大容量データの格納が挙げられます。従来のバーコードが20桁程度の情報しか格納できないのに対し、QRコードは数千文字のデータを格納できます。URLや詳細な製品情報なども1つのコードに収めることが可能です。

次に高速読み取りがあります。ファインダパターンによって位置検出が瞬時に行われるため、あらゆる角度から素早くスキャンが完了します。製造ラインでの利用にも耐えうる読み取り速度を実現しています。

省スペース性も重要な特長です。同じ情報量であれば、バーコードの約10分の1のスペースで表現できます。小さな製品ラベルや名刺にも印刷しやすいというメリットがあります。

全方向からの読み取りにも対応しています。ファインダパターンのおかげで、QRコードを傾けたり回転させたりしても正確に読み取ることができます。

そして日本語対応も見逃せません。漢字やひらがな、カタカナなどの日本語を直接エンコードできるため、国内での利用に特に適しています。

QRコードと従来型バーコードの比較

QRコードと従来型バーコードは、どちらも情報を視覚的に表現する技術ですが、その構造や用途には明確な違いがあります。ここでは両者の特性を比較しながら解説します。

一次元コードと二次元コードの根本的な相違点

両者の最も根本的な違いは、データを記録する方向にあります。

バーコードは一次元コードと呼ばれ、縦棒の太さと間隔の組み合わせによって情報を表現します。情報は横方向にのみ格納されるため、扱えるデータ量には制限があります。一般的なJANコード(商品バーコード)では、13桁または8桁の数字のみを表現します。

これに対してQRコードは、縦横の両軸を使ってデータを保持する二次元方式を採用しています。白と黒のセルをマトリクス状に配置することで、はるかに多くのデータを小さな面積に収めることができます。数字だけでなく、英字、漢字、バイナリデータなども扱うことが可能です。

読み取り方法にも違いがあります。バーコードは専用のレーザースキャナで読み取るのが一般的ですが、QRコードはスマートフォンのカメラでも簡単に読み取ることができます。この手軽さが、QRコードの一般消費者への普及を促進した大きな要因です。

それぞれの用途と利便性の比較

バーコードとQRコードは、それぞれの特性を活かした場面で使い分けられています。

バーコードは主にPOSシステムでの商品管理に使用されています。スーパーマーケットやコンビニエンスストアのレジで商品をスキャンする際に使われるJANコードが代表例です。情報量は少ないものの、読み取り速度が速く、既存のインフラが整備されているため、流通・小売業界では今なお広く使われています。

QRコードは、より多くの情報を伝達する必要がある場面で力を発揮します。Webサイトへの誘導、電子チケット、キャッシュレス決済、名刺の連絡先情報、製品のトレーサビリティ情報など、用途は多岐にわたります。特にスマートフォンで読み取れる手軽さから、マーケティングや顧客接点の創出にも役立っています。

両者は競合するものではなく、用途に応じて使い分けるべきものです。シンプルな商品識別には従来型バーコード、豊富なデータを伝えたい場面にはQRコードという棲み分けが一般的です。

QRコードの種類と派生規格

QRコードには、用途や目的に応じてさまざまな種類や派生規格が存在します。それぞれの特徴を理解することで、最適なコードを選択できるようになります。

QRコードの主な種類

QRコードにはいくつかの種類があり、用途に応じて使い分けられています。

モデル1は、QRコードとして最初に登場したバージョンです。現在ではほとんど使用されていませんが、QRコードの基本的な構造を確立した規格として歴史的な意義があります。

モデル2は、現在最も広く使用されている標準的なQRコードです。モデル1を改良したもので、より大きなサイズと高い情報量に対応しています。一般的に「QRコード」と呼ばれるものは、このモデル2を指すことがほとんどです。

マイクロQRコードは、通常のQRコードを小型化した規格です。ファインダパターンが1つだけで、より小さなスペースに印刷できます。電子部品の基板など、スペースが限られた場所での使用に適しています。

QRコードの派生規格とその特徴

QRコードの技術をベースに、さまざまな派生規格が開発されています。

iQRコードは、従来のQRコードよりも高密度にデータを格納できる規格です。正方形だけでなく長方形にも対応しており、設置スペースに合わせた柔軟な形状が可能です。

SQRC(セキュリティQRコード)は、読み取り制限機能を備えた規格です。暗号化したデータを記録でき、専用のリーダーでないと内容を読み取れません。機密情報の管理やセキュリティが求められる場面で役立っています。

フレームQRは、QRコードの中央にキャンバス領域を設けた規格です。この領域に画像やテキストを配置することで、見た目にも訴求力のあるQRコードを作成できます。

QRコードの活用事例と用途

QRコードは、ビジネスシーンから日常のさまざまな場面まで幅広く利用されています。具体的な事例を通じて、その可能性を探ってみましょう。

企業が導入を進めるQRコードの具体例

ビジネスの現場では、業務効率化とマーケティングの両面でQRコードの導入が進んでいます。

製造業・物流業界では、部品のトラッキングや在庫把握においてQRコードは必須のツールになっています。製品にQRコードを付与することで、製造履歴や品質情報を追跡するトレーサビリティシステムを構築できます。物流倉庫では、入出庫管理や棚卸し作業の効率化に貢献しています。

小売・飲食業界では、スマホ決済の浸透に伴い、QRコードを使った支払い方法が急速に広まっています。また、メニューのQRコード化によるペーパーレス化や、クーポン配布、会員登録の促進など、マーケティング施策にも役立っています。

オフィス業務においても、文書管理や備品管理にQRコードを活用する企業が増えています。紙の書類にQRコードを印刷して電子データと紐づけたり、備品にQRコードを貼付して管理台帳と連携させたりする使い方が一般的です。

イベント・エンターテインメント業界では、電子チケットとしてQRコードが広く使われています。紙のチケットと比べて偽造が難しく、入場管理の効率化にも貢献しています。

日常生活でのQRコードの利用例

一般消費者の日常生活においても、QRコードは身近な存在となっています。

スマートフォン決済は、最も身近なQRコード活用例の一つです。店舗に掲示されたQRコードをスマホで読み取るだけで、現金やカードを出さずに支払いが完了します。PayPayやLINE Payなど、多くの決済サービスがQRコードを採用しています。

SNSでは、友達追加やフォローにQRコードが使われています。LINEの友達追加やInstagramのフォローなど、相手のアカウントを検索する手間なく、QRコードをスキャンするだけで繋がることができます。

公共交通機関では、電車やバスの乗車券としてQRコードチケットが普及しつつあります。紙の切符を購入する手間が省け、スマートフォン一つで移動できる利便性が支持されています。

観光施設や美術館では、展示物の解説をQRコードで提供するケースが増えています。スマートフォンでQRコードを読み取ると、詳しい解説や音声ガイドにアクセスできる仕組みです。

QRコードと電子署名の連携

近年、QRコードは電子署名や電子契約の分野でも重要な役割を果たすようになっています。ここでは、QRコードと電子署名がどのように連携し、ビジネスに価値をもたらすのかを解説します。

電子署名とは

電子署名とは、電子文書に対して行われるデジタル形式の署名のことです。紙の書類における印鑑や手書きサインに相当するもので、文書の作成者を証明し、内容が改ざんされていないことを担保する役割を持ちます。

日本では「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」により、一定の要件を満たす電子署名は手書き署名や押印と同等の法的効力を持つことが認められています。これにより、契約書や請求書、証明書などの重要書類を電子化し、オンラインで完結させることが可能になりました。

電子署名の主なメリットとして、業務効率化(郵送や対面の手間を削減)、コスト削減(印刷・郵送費の削減)、セキュリティ向上(改ざん検知機能)、保管スペースの削減などが挙げられます。

QRコードが電子署名で果たす役割

QRコードと電子署名を組み合わせることで、文書の真正性確認がより簡単かつ確実になります。

具体的な仕組みとして、電子署名が施された文書にQRコードを付与し、そのQRコードに署名情報や検証用URLを埋め込むという方法があります。受け取った側はスマートフォンでQRコードをスキャンするだけで、その文書が本物かどうか、改ざんされていないかをその場で確認できます。

この連携により、以下のようなメリットが生まれます。

即時検証が可能:専門知識がなくても、スマホ一つで文書の真正性を確認できます。取引先や顧客が安心して書類を受け取れる環境を整備できます。

紙と電子のハイブリッド運用:電子文書を印刷した場合でも、QRコードを読み取ることで元の電子データや署名情報にアクセスできます。紙ベースの業務フローを残しながら、電子化のメリットを享受できます。

改ざん防止の強化:QRコードに埋め込まれた情報と実際の文書内容を照合することで、改ざんを検知できます。偽造文書の流通を防ぐセキュリティ対策として有効です。

電子契約・電子証明書での活用

QRコードと電子署名の連携は、電子契約や電子証明書の分野で特に効果を発揮しています。

電子契約での活用:契約書にQRコードを付与することで、契約当事者以外の第三者でも契約の有効性を確認できます。金融機関や行政機関への提出時に、書類の信頼性を簡単に証明できるメリットがあります。

電子インボイス(適格請求書)での活用:インボイス制度に対応した請求書にQRコードを付与することで、受領者が発行者情報や請求内容の真正性を即座に確認できます。経理業務の効率化と不正防止に貢献します。

資格証明書・修了証での活用:技能講習修了証や各種資格証明書にQRコードを付与することで、採用担当者や監督者がその場で資格の有効性を確認できます。偽造証明書の問題を解消し、資格管理の信頼性を高めます。

QRコードの生成とスキャンの手順

QRコードを活用するためには、生成方法とスキャン方法を理解しておく必要があります。ここでは、具体的な手順とツールを紹介します。

QRコードの生成手順とツール

QRコードの生成は、専用のツールやサービスを使えば誰でも簡単に行えます。

無料のオンラインツールを使う方法が最も手軽です。WebブラウザでQRコード作成サイトにアクセスし、格納したい情報(URLやテキストなど)を入力するだけで、QRコードが生成されます。生成されたQRコードは画像としてダウンロードし、印刷物やWebサイトに使用できます。

ビジネス用途では、QRコード生成機能を備えた専用ソフトウェアやサービスを利用することをお勧めします。大量のQRコードを一括生成したり、読み取り回数を分析したり、有効期限を設定したりといった高度な機能が利用できます。

QRコードを作成する際は、いくつかの点に注意が必要です。まず、格納する情報量が多いほどQRコードは複雑になり、読み取りにくくなります。必要最小限の情報に絞ることが重要です。また、印刷時のサイズにも気を配りましょう。小さすぎると読み取りエラーが発生しやすくなります。最低でも2cm×2cm以上のサイズを確保することが推奨されています。

QRコードのスキャン方法とリーダー選定のポイント

QRコードのスキャン方法には、用途によっていくつかの選択肢があります。

スマートフォンでの読み取りは、最も一般的な方法です。iPhoneやAndroidの多くの機種では、標準のカメラアプリでQRコードを読み取ることができます。カメラをQRコードにかざすだけで、自動的に内容が認識されます。標準カメラで読み取れない場合は、無料のQRコードリーダーアプリをインストールすることで対応できます。

業務用途では、専用のQRコードリーダー(ハンディターミナル)を使用することが多いです。専用機器は読み取り速度が速く、耐久性にも優れているため、製造現場や物流倉庫など、過酷な環境での使用に適しています。

リーダーを選ぶ際は、読み取り速度、対応するコードの種類、接続方式(有線・無線)、耐久性などを考慮して選定します。また、既存のシステムとの連携が可能かどうかも重要なポイントです。

QRコードの安全性と課題

QRコードは便利なツールですが、安全性に関する懸念や導入時の課題も存在します。これらを理解したうえで適切に活用することが重要です。

QRコードの安全性に関する考察

QRコードそのものには悪意はありませんが、悪意のある第三者によって悪用されるリスクがあります。

最も一般的な脅威が、フィッシング詐欺です。正規のQRコードの上に偽のQRコードを貼り付け、利用者を不正なWebサイトに誘導する手口が報告されています。見た目では正規のQRコードと区別がつかないため、注意が必要です。

マルウェア感染のリスクもあります。QRコードからアクセスしたWebサイトで、悪意のあるソフトウェアがダウンロードされる可能性があります。信頼できる発行元のQRコードであることを確認してから読み取ることが重要です。

これらのリスクに対処するため、QRコードを読み取る際はURLを確認してからアクセスする習慣をつけましょう。多くのQRコードリーダーアプリでは、読み取り後にURLを表示してから遷移するかどうかを選択できます。

QRコード導入時の課題とその対策

ビジネスでQRコードを導入する際には、いくつかの課題を考慮する必要があります。

運用管理の複雑さが課題の一つです。大量のQRコードを発行・管理する場合、各コードと紐づく情報を正確に把握するための仕組みが必要です。体系的な管理システムを構築しないと、運用が煩雑になりがちです。

印刷品質の確保も重要です。QRコードが正しく読み取れるかどうかは、印刷品質に大きく左右されます。解像度が低い、コントラストが不十分、サイズが小さすぎるといった問題があると、読み取りエラーが発生します。印刷前に十分なテストを行うことが大切です。

セキュリティ対策も欠かせません。機密性の高い情報をQRコードで扱う場合は、暗号化や認証の仕組みを組み合わせることを検討すべきです。

将来のQRコード技術と次世代連携の可能性

QRコードは誕生から30年以上が経過しましたが、技術革新とともにその可能性はさらに広がっています。ここでは、将来のQRコード技術と次世代連携の可能性について考察します。

AIやIoTとの連携

QRコードは、AIやIoTといった先端技術との連携により、新たな価値を生み出しています。

IoT機器との連携では、QRコードを読み取るだけで機器の設定や情報取得ができるようになっています。例えば、製造設備にQRコードを貼付し、スキャンすることでリアルタイムの稼働状況や保守履歴にアクセスできる仕組みが実用化されています。

AIを活用した画像認識技術の進化により、より高速かつ正確なQRコードのスキャンが実現しています。また、破損したQRコードの復元や、複雑な背景の中からのコード検出など、従来は困難だった処理も実現しつつあります。

デジタルトランスフォーメーションにおける役割

デジタルトランスフォーメーション(DX)の文脈において、QRコードは物理世界とデジタル世界をつなぐ重要な架け橋となっています。

紙の書類にQRコードを印刷することで、物理的な文書と電子データを紐づけることができます。これにより、ペーパーレス化を進めながらも、従来の紙ベースの業務フローとの互換性を維持できます。

また、電子契約や電子証明書においても、QRコードは重要な役割を果たしています。証明書に印刷されたQRコードを読み取ることで、その真正性を即座に確認できる仕組みが実用化されています。

ONEデジで実現する安心・安全なQRコード認証

QRコードと電子署名を活用したデジタルトランスフォーメーションを検討されている企業の皆様に、Le-Techs株式会社が提供する「ONEデジ」シリーズをご紹介します。

ONEデジは、QRコード認証技術を核とした電子文書・電子証明書プラットフォームです。独自のQRコード認証技術により、文書や証明書の真正性を確実に担保します。

- ONEデジ コンセプト:https://le-techs.com/lp/onedigi/concept/

ONEデジDocument

契約書や社内文書などの電子化を支援するサービスです。文書にQRコードを付与することで、いつでもどこでも真正性を確認でき、改ざんを防止します。

- ONEデジDocument:https://le-techs.com/lp/onedigi-document

ONEデジInvoice

電子インボイス(適格請求書)の発行・管理に対応したサービスです。インボイス制度に対応しながら、QRコード認証による確実な本人確認を実現します。

- ONEデジInvoice:https://le-techs.com/lp/onedigi-invoice

ONEデジCertificate

各種証明書や修了証をデジタル形式で発行・管理できるサービスです。技能講習修了証や資格証明書など、QRコードで真正性を担保した電子証明書を発行できます。

- ONEデジCertificate:https://le-techs.com/lp/onedigi-certificate

ONEデジAPI

これらの機能をAPIとして提供し、既存システムとの連携を可能にします。自社のシステムにQRコード認証機能を組み込むことで、セキュアな文書管理基盤を構築できます。

詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。

- ONEデジAPI:https://le-techs.com/lp/onedigi-api

まとめ

QRコードとは、1994年にデンソーウェーブが開発した二次元バーコードです。「Quick Response」の名が示すとおり、瞬時の読み取りが可能で、従来のバーコードと比較して桁違いに多くの情報を記録できます。

QRコードの構造は、ファインダパターン、アライメントパターン、タイミングパターンなどで構成されており、どの方向からでも認識が可能です。また、誤り訂正機能により、一部が汚れたり破損したりしても正確に読み取ることができます。

ビジネスでは製造・物流の在庫管理、キャッシュレス決済、電子チケットなど、日常生活ではスマホ決済、SNSの友達追加、観光案内など、QRコードの活用シーンは多岐にわたります。

さらに近年では、電子署名との連携により、文書の真正性を簡単に確認できる仕組みとしても注目されています。電子契約、電子インボイス、資格証明書などの分野で、QRコードと電子署名を組み合わせたソリューションが広がっています。

一方で、フィッシング詐欺への悪用など安全性の課題もあります。QRコードを読み取る際は、URLを確認してからアクセスする習慣をつけることが重要です。

将来的には、AIやIoT、ブロックチェーンなどの先端技術との連携により、QRコードの可能性はさらに広がることが予想されます。ONEデジシリーズのような、QRコード認証技術と電子署名を活用したプラットフォームを導入することで、企業のデジタルトランスフォーメーションを安全かつ効率的に推進することができます。