現代のデジタル社会において、「API」という言葉を耳にする機会が急速に増えています。「API連携によって業務が効率化された」「あのサービスはAPIを公開している」といった文脈で使われますが、その実態を正確に理解している方はまだ多くないかもしれません。

API(Application Programming Interface)は、今や企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、革新的なサービスを生み出すための技術的な「心臓部」となっています。

この記事では、APIの基本的な定義から、その仕組み、種類、そしてビジネスにおける「API連携」の重要性、メリット、注意点に至るまで、網羅的かつ詳細に解説します。エンジニアでない方にもご理解いただけるよう、具体的な例を交えながら進めていきます。

目次

APIとは?【定義と役割】

APIの定義:ソフトウェア同士を繋ぐ「窓口」

API(Application Programming Interface)とは、直訳すると「アプリケーション(ソフトウェア)が、互いに情報をやり取りするためのインターフェース(接点)」という意味です。

これだけでは分かりにくいので、より簡単な言葉で説明しましょう。

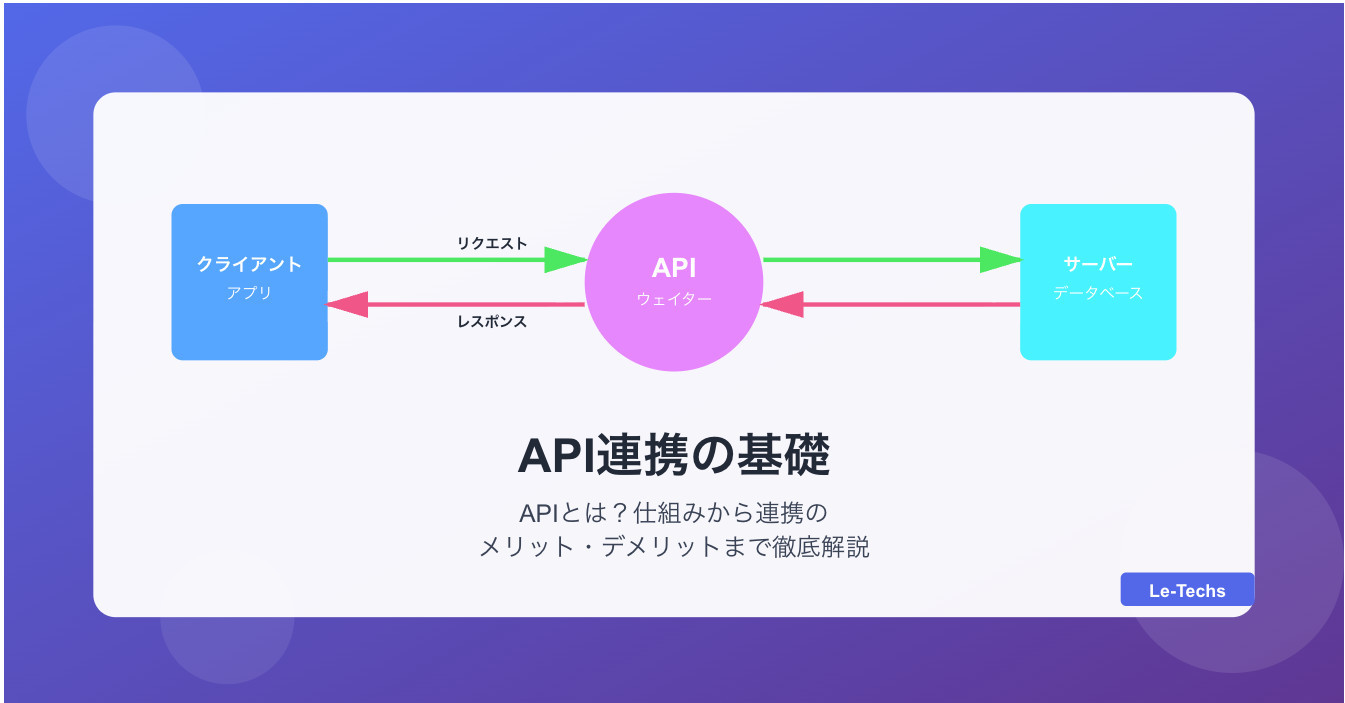

APIを「専門店の店員」や「レストランのウェイター」に例えると理解しやすくなります。

私たちがレストランで料理を注文するとき、厨房に直接入って「この肉を焼いてください」とは言いません。代わりに、「ウェイター」を呼び、メニュー(仕様書)を見て、「ハンバーグをください」(リクエスト)と注文します。すると、ウェイターが厨房(サーバー)に注文を伝え、完成した料理(レスポンス)を私たちの元へ運んできます。

この**「ウェイター」の役割こそがAPI**です。

- あなた = クライアント(情報を要求するソフトウェア)

- ウェイター = API(注文の受付と結果の提供)

- 厨房 = サーバー(要求を処理するソフトウェア)

APIは、異なるソフトウェアやシステムの間に入り、「どのようなルール(仕様)で」「どのようなデータを」「どのようにやり取りするか」を定めた規約・窓口なのです。

APIが支える現代の企業活動

現代の企業活動において、APIはソフトウェア間の効率的な統合と、業務のデジタル化を実現する不可欠な技術基盤となっています。

- 社内システムの統合: 顧客管理システム(CRM)と営業支援システム(SFA)をAPIで連携させ、データの二重入力をなくす。

- 外部プラットフォームとの接続: 自社のECサイトに、外部の決済サービス(クレジットカード会社)のAPIを組み込み、安全な決済機能を実現する。

- イノベーションの創出: 他社が公開するAPI(例:地図情報、気象情報)を利用し、自社のサービスに新しい付加価値を加える。

クラウド技術の発展に伴い、多くの企業がSaaS(Software as a Service)を利用するようになりました。これらのSaaS同士をAPIで連携させることは、もはや業務プロセスの自動化と最適化に必須の戦略となっています。

APIの基本的な仕組み(リクエストとレスポンス)

APIの動作原理は、非常にシンプルな「要求(リクエスト)」と「応答(レスポンス)」のやり取りに基づいています。

- クライアント(利用側)が、APIの「エンドポイント」と呼ばれる特定のURLに対し、「こういうデータが欲しい」「この処理を実行してほしい」というリクエストを送信します。

- *サーバー(提供側)**は、そのリクエストを受け取り、内容を処理します。

- サーバーは、処理結果(成功、失敗、要求されたデータなど)を、適切な形式でクライアントにレスポンスとして返却します。

この仕組みにより、異なるプログラミング言語や技術で構築されたプラットフォーム同士でも、共通のルール(HTTPプロトコルなど)に従ってスムーズなデータ交換が可能になります。

このやり取りには、主に以下のような情報が含まれます。

- HTTPメソッド: リクエストの種類を定義します(例:GET=データ取得、POST=データ新規作成、PUT=データ更新、DELETE=データ削除)。

- データフォーマット: やり取りするデータの形式。現在は**JSON(JavaScript Object Notation)**という軽量で人間にも読みやすい形式が主流です。かつてはXMLも多く使われました。

- 認証情報: 「誰が」リクエストしているのかを証明するための情報(APIキー、OAuth認証トークンなど)。これにより、許可された利用者だけがAPIを使えるようになります。

API連携とは

API連携の基本概念

API連携とは、文字通り複数のソフトウェアやシステムをAPIを介して接続し、情報交換や機能の相互利用を実現する技術手法です。

API連携の核心的な価値は、「疎結合(そけつごう)」を実現することにあります。

- 密結合: システム同士が深く依存し合っている状態。片方の仕様変更が、もう一方に即座に影響を与えてしまい、改修が困難。

- 疎結合 (API連携): 各システムが独立性を保ちながら、APIという共通の「窓口」を通じて必要な時だけ連携する状態。システム全体の柔軟性と保守性が大幅に向上します。

これにより、企業は既存のシステム(レガシーシステム)の価値を維持しながら、最新のクラウドサービスや外部プラットフォームと効率的に統合できます。

API連携の目的と重要性

API連携の主要な目的は、以下の3点に集約されます。

- 業務プロセスの自動化と効率化: これまで手作業で行っていたシステム間のデータ転記や二重入力を自動化します。これにより、人的ミスが削減され、従業員はより付加価値の高い業務に集中できます。

- データの一元化とリアルタイム活用: SaaSごと、部署ごとにサイロ化(分断)していたデータを連携させ、一元的に管理・分析できます。これにより、「データドリブンな意思決定」が迅速に行えるようになります。

- 革新的なビジネスソリューションの創出: 他社の優れたAPIを「部品」として組み合わせることで、自社単独では開発が困難だった高度なサービスを、迅速かつ低コストで構築できます。(これを「APIエコノミー」と呼びます)

現代のデジタル経済において、API連携は企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を達成し、競争優位性を確保するための鍵となっています。

API連携とマーケティング活用

デジタルマーケティング戦略においても、API連携は極めて重要です。

- 顧客データの一元管理: 顧客管理システム(CRM)、マーケティングオートメーション(MA)、広告プラットフォームのAPIを連携。顧客の行動履歴や購買データを一元化し、精度の高い分析を可能にします。

- ソーシャルメディア連携: Twitter(現X)やInstagramなどのSNSのAPIを活用し、自社キャンペーンへの反響をリアルタイムで収集・分析したり、投稿を自動化したりします。

- 施策のパーソナライズ: Webサイトのアクセス解析データとCRMデータをAPI連携させ、訪問者ごとに最適なコンテンツや広告を動的に表示します。

これにより、顧客エンゲージメントの向上とマーケティングROI(投資対効果)の最大化が期待できます。

APIの種類と特徴

APIには、その設計思想や公開範囲によっていくつかの種類があります。

1. Web APIの種類(設計思想別)

Web API(HTTPプロトコルを利用したAPI)の主流な設計思想として、主に以下の3つがあります。

- REST API (Representational State Transfer)

- 現在、最も広く採用されている主流の設計スタイルです。

- 「シンプルさ」「軽量さ」「理解しやすさ」を重視しています。

- HTTPメソッド(GET, POSTなど)をそのまま利用し、データのやり取りは主にJSON形式で行われます。

- Webアプリケーションやモバイルアプリとの親和性が非常に高いです。

- SOAP API (Simple Object Access Protocol)

- RESTが登場する前から存在する、厳格なプロトコル(通信規約)です。

- データ形式はXMLのみを使用し、機能性や信頼性を重視した複雑な仕様を持っています。

- 高度なセキュリティ機能やトランザクション処理(途中で失敗したら全て元に戻す処理)が求められる、金融システムなどのエンタープライズ環境で今も利用されています。

- GraphQL (Graph Query Language)

- 2015年にFacebook(現Meta)が開発した、比較的新しいクエリ言語でありAPIの規格です。

- REST APIが「サーバー側が決めた形式でしかデータを受け取れない」のに対し、GraphQLは「クライアント側(利用者側)が必要なデータだけを組み合わせてリクエストできる」という大きな特徴があります。

- これにより、不要なデータを取得する必要がなくなり、通信の効率が大幅に向上します。モバイルアプリなどでの利用が急速に拡大しています。

2. 提供方法の種類(公開範囲別)

APIは、誰に対して公開されるかによっても分類されます。

- パブリックAPI(公開API / オープンAPI)

- 一般の開発者や企業向けに広く公開されているAPIです。

- 例: Google Maps API、X (Twitter) API、気象情報APIなど。

- 詳細なドキュメントやSDK(開発キット)が提供され、登録すれば誰でも(または一定の条件下で)利用できます。新たなサービス創出の源泉となります。

- プライベートAPI(非公開API / 内部API)

- 自社の組織内でのみ利用される、非公開のAPIです。

- 社内の異なる部署が開発したシステム間(例:営業システムと経理システム)を連携させるために使われます。

- 特に、システムを小さな機能の集合体として開発する「マイクロサービスアーキテクチャ」において中心的な役割を果たします。

- パートナーAPI

- プライベートAPIとパブリックAPIの中間に位置します。

- 特定のビジネスパートナーや提携企業など、承認された開発者のみに限定して公開されるAPIです。

- 例:銀行が特定のFinTech企業にのみ提供する決済APIなど。

API連携のメリットとデメリット

API連携は強力な手法ですが、メリットとデメリットを正しく理解することが重要です。

メリット

- 業務効率化とコスト削減

- データ入力の自動化により、手作業を大幅に削減できます。

- 人的エラーのリスクが軽減され、業務品質が向上します。

- 開発スピードの向上と初期投資の削減

- 決済、地図、認証など、複雑な機能を自社でゼロから開発する必要がありません。

- 既存の優れたAPIを組み合わせることで、迅速にサービスを市場に投入(Time to Marketの短縮)できます。

- 高度なセキュリティの実現

- システム全体(データベースなど)へのアクセス権を渡すのではなく、APIを通じて「許可された操作」のみを可能にします。

- 決済APIなど、専門企業が提供する高セキュリティな機能を利用できます。

- スケーラビリティ(拡張性)の向上

- システムの需要が変動しても、必要な機能(API)だけを柔軟に調整・拡張することが容易になります。

デメリットと課題

- 外部サービスへの依存

- 連携先のAPIを提供する外部プラットフォームの障害やサービス停止が発生すると、自社システムも直接的な影響を受けます。

- 仕様変更・廃止のリスク

- 外部APIの仕様変更やバージョンアップ、あるいは突然のサービス廃止により、自社システムの改修が強制的に必要になる場合があります。

- パフォーマンスのボトルネック

- 連携先のAPIの応答速度(レスポンス)が遅い場合、自社システム全体のパフォーマンス低下の原因となります。

- セキュリティリスクの管理

- API連携はデータの「通り道」を作る行為です。認証情報(APIキーなど)の管理が不十分だと、そこからデータ漏洩や不正アクセスが発生するリスクがあります。

- APIの利用コスト

- 多くのパブリックAPIは、呼び出し回数に応じた従量課金制を採用しています。利用量が想定を超えると、高額なコストが発生する可能性があります。

API連携の実装手順と注意点

API連携の一般的な手順

API連携の実装は、通常、以下のステップで進められます。

- 要件定義とAPI選定

- 「何を」「何のために」連携させるのか目的を明確にします。

- 連携するデータの種類、同期の頻度(リアルタイムか、1日1回か)、エラー時の処理などを定義し、最適なAPIを選定します。

- API仕様書の確認

- API提供元が公開しているドキュメント(API仕様書)を徹底的に読み込みます。

- エンドポイント、リクエスト形式、レスポンス形式、認証方法、利用制限(レートリミット)などを確認します。

- 開発環境の構築と認証情報の取得

- API提供元のサイトで開発者登録を行い、テスト用の「APIキー」や「シークレットキー」などの認証情報を取得します。

- 実装とテスト

- テスト環境で、実際にAPIを呼び出すプログラムを実装します。

- 正常系(成功時)のテストだけでなく、エラー系(失敗時)の処理や、利用制限に達した場合の動作もしっかりとテストします。

- 本番環境への移行と運用

- テストが完了したら、本番環境へ移行します。

- 移行後も、APIが正常に動作しているか、エラーが発生していないかを監視(モニタリング)する体制を構築します。

非エンジニア向けのAPI利用ガイド

「API連携=エンジニアの仕事」と考えるかもしれませんが、現在は専門知識がなくてもAPI連携を実現できるツールが存在します。

これらは「iPaaS(Integration Platform as a Service)」と呼ばれるクラウドサービスです。

- 代表的なiPaaSツール: Zapier, IFTTT, Microsoft Power Automate, Make (旧 Integromat) など。

これらのツールは、プログラミング不要の直感的な操作(ドラッグ&ドロップなど)で、システム間の連携フローを作成できます。

- 連携例:

- 「Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信したら、内容をSlackに通知する」

- 「Webフォーム(Google Forms)に回答が送信されたら、自動でSalesforceの顧客リストに追加する」

まずは無料プランなどで、これらのiPaaSツールを試し、API連携の利便性を体感してみることをお勧めします。

API連携の具体例と活用シーン

API連携は、すでに私たちの身の回りのあらゆるシーンで活用されています。

- 【Eコマース】ECサイト + 決済API + 配送API

- ユーザーがECサイトで商品を購入すると、決済API(Stripe, PayPalなど)が安全な支払い処理を行い、配送API(ヤマト運輸, 佐川急便など)が配送状況の追跡を可能にします。

- 【旅行】旅行予約サイト

- 航空会社の空席情報API、ホテルの空室情報API、レンタカーのAPIを一つのプラットフォームに集約し、ユーザーにワンストップの予約体験を提供します。

- 【金融】FinTech(フィンテック)

- 銀行が公開するAPI(オープンバンキングAPI)を、家計簿アプリの事業者が利用することで、ユーザーは複数の銀行口座やクレジットカードの情報をアプリで一元管理できます。

- 【社内業務】SaaS + SaaS

- Slack(チャット)とGoogle Calendar(カレンダー)をAPI連携させ、予定の10分前にSlackに自動でリマインダーを送信します。

- 【IoT】スマートホーム

- スマートスピーカー(Amazon Echoなど)が、エアコンや照明器具のAPIを呼び出すことで、声による家電の操作を実現しています。

API連携における課題とトラブル対策

API連携を成功させるためには、潜在的なリスクと課題に事前に対処することが不可欠です。

1. セキュリティ対策

APIセキュリティは最重要課題です。

- APIキー/認証トークンの厳格な管理: 認証情報は「システムの鍵」です。絶対に外部に漏らさず、安全な場所に保管し、定期的に更新します。

- 通信の暗号化: APIとの通信は必ずHTTPS(SSL/TLS)で行い、通信経路での盗聴を防ぎます。

- アクセス制御: IPアドレス制限や、APIごとに「読み取り専用」「書き込み可能」などの権限を最小限に設定します。

2. APIの運用管理

APIは「作って終わり」ではありません。安定した運用管理が求められます。

- APIのバージョン管理: APIの仕様変更に備え、どのバージョンのAPIを利用しているかを明確に管理します。古いバージョンが廃止される際は、計画的に移行作業が必要です。

- APIゲートウェイの導入: 利用するAPIの数が増えると、管理が複雑化します。APIゲートウェイという仕組みを導入することで、認証、レート制限、監視、ロギングなどを一元的に管理でき、運用効率とセキュリティが向上します。

3. トラブルシューティング

- 詳細なログの取得: API連携でエラーが発生した際、原因を特定するために「いつ」「誰が」「どのAPIを呼び出し」「どのようなエラーが返ってきたか」を詳細に記録(ログ)します。

- エラーハンドリングの実装: 連携先のAPIが停止したり、エラーを返したりした場合に、自社システムが停止しないよう、適切にエラーを処理(例:時間を置いて再試行する、管理者に通知する)する仕組みを組み込みます。

APIに関する知識の深め方

APIに関する知識をさらに深めるためには、座学と実践の両方が重要です。

- 基礎知識の学習:

- HTTPプロトコル、JSON、RESTの原則など、APIの基盤となる技術の基本を理解します。技術書籍やオンライン学習プラットフォーム(Udemy, Progateなど)が役立ちます。

- ドキュメントを読む:

- 興味のあるパブリックAPI(Google Maps APIなど)を選び、その公式ドキュメントを読んでみましょう。どのような機能が提供され、どう使えばよいかが書かれています。

- 実際にAPIを「叩く」:

- PostmanのようなAPIテストツールを使い、実際に公開されているAPI(天気予報APIなど)を呼び出して(俗に「叩く」と言います)、リクエストを送信し、返ってくるレスポンスを確認するのが最も効果的な学習法です。

- iPaaSツールを触ってみる:

- 前述のZapierやPower Automateを使い、非エンジニアの視点から「API連携で何ができるか」を体験してみることも、APIの価値を理解する上で非常に有効です。

まとめ

API連携はデジタル時代の「共通言語」

本記事では、APIの基本的な概念から、その仕組み、種類、そしてビジネスにおけるAPI連携の重要性までを網羅的に解説しました。

APIは、もはや単なる技術用語ではありません。

- API連携は、異なるシステムやサービスを繋ぎ、業務を自動化し、データを活用するための「共通言語」です。

- APIエコノミーは、他社の強みを「部品」として活用し、イノベーションを加速させる現代のビジネス戦略そのものです。

APIを戦略的に活用することは、業務効率化、コスト削減はもちろん、顧客体験の向上、そして新たなビジネスモデルの創出に直結します。

まずは自社の業務プロセスを見渡し、「この手作業は自動化できないか?」「このSaaSとあのSaaSを連携できたら便利ではないか?」と考えることが、API連携によるDXの第一歩となります。

この記事でAPIの全体像をご理解いただけたでしょうか。

他に知りたいことや、さらに深掘りしたいトピック(例えば「特定のAPIの種類についてもっと詳しく」や「APIのセキュリティ対策の具体例」など)があれば、お気軽にご質問ください。