目次

在職証明書とは何か

在職証明書の定義

在職証明書は、会社が社員の勤務実態を公式に示す文書です。現在働いているか、以前勤めていたかという雇用の事実関係を、企業側が責任を持って明示するものとなります。通常、人事担当部門が作成を担い、社長印や公印を押すことで正式な書類として機能します。

この書類には、本人の名前や配属先、肩書き、入社した時期といった基礎データが盛り込まれます。公印が押されることによって、単なる社内資料ではなく、外部機関に対して法的な証明力を持つ公的書類へと性質が変わります。取引先や金融機関など、第三者へ雇用状態を示す際の重要な根拠資料として機能しています。

昨今は業務のIT化が加速しており、紙の書類だけでなく電子ファイル形式での交付も増加傾向にあります。従来の紙媒体に並んで、PDFなどのデジタルフォーマットでの交付が広がっており、電子認証技術を組み込んだオンライン証明書の採用も注目されています。

在職証明書と在籍証明書の違い

在職証明書と在籍証明書は混同されやすい書類名ですが、実務上はほぼ同じものを指すケースが大半です。どちらも社員が組織に属している状況を明らかにする目的で用いられます。

多くの企業では「在職証明書」という呼称が主流ですが、会社ごとに「在籍証明書」「就労証明書」「勤務先証明書」など異なる名前を使うこともあります。これらは本質的に同種の文書であり、記す内容や利用シーンに本質的な相違はないと考えて差し支えありません。

ただし、書類を出す相手先によっては、特定の名称を指定してくることがあります。申請の段階で、相手が望む正確な書類名を把握し、必要なら人事窓口に相談して適切な名称で作ってもらうことをお勧めします。

在職証明書が必要な理由

在職証明書の必要性

在職証明書は、多様なビジネス場面や日々の生活において、雇用の実態を客観的に示す重要な働きを担います。個人が口頭で説明するだけでは信用が足りない状況でも、会社が公式に出す書面があれば、相手方に対して確実な裏付けができます。

特に金融取引や役所への申請では、収入の継続性や社会的な信用度を判断する材料として、この書類の添付が一般的です。こうすることで、申請者の経済的な背景や返済の見込みを、データに基づいて評価できるようになります。

また、転職の場面でも、以前の職場での勤務履歴を裏付ける資料として役立ちます。履歴書や職歴書に書いた内容を補強する証拠となり、採用手続きにおける信頼度を上げる効果が見込めます。

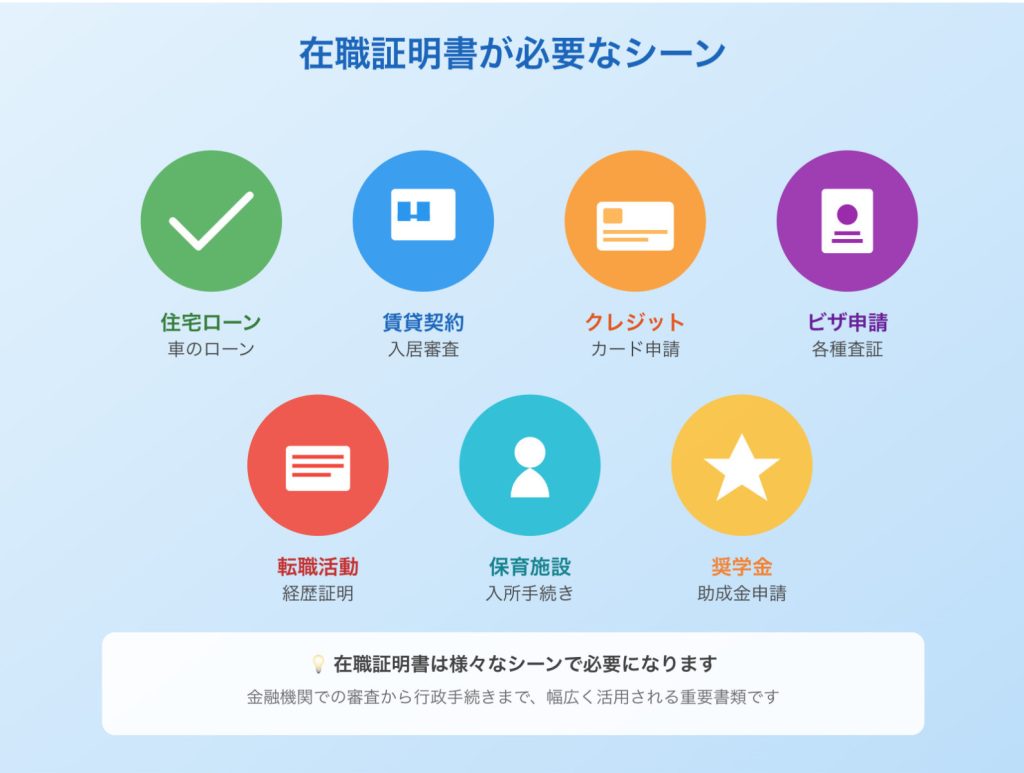

在職証明書の発行が必要なケース

この書類が求められる場面は非常に幅広いです。最も頻繁なのは、住宅融資や車のローンといった各種借入れを申し込む時です。貸し手は審査の過程で、借りる人の仕事の状況と収入の安定ぶりをチェックするため、この書類の添付を要求します。

賃貸住宅を借りる際にも、家賃を払い続ける能力があるかを示すため、この書類が必要になる場合があります。特に都心部の競争率が高い物件では、入居判定の一部として必須資料になっているケースが目立ちます。

クレジットカードを新しく作る時や、利用枠を広げる申請の際にも、書類の提示を求められることがあります。さらに、配偶者向けビザや就労用ビザなどの各種査証申請、保育施設への入所手続き、奨学金の応募など、行政関係の手続きでもこの書類が必要となる機会は少なくありません。

転職活動では、内定が出た後の雇用条件確認のため、あるいは前の職場での経歴を証明するため、書類の提示を求められることがあります。加えて、資格試験の受験要件を満たすことを示す場合や、各種助成金・補助金を申請する時にも、この書類が必要となるシーンがあります。

在職証明書の記載事項

在職証明書に含める項目例

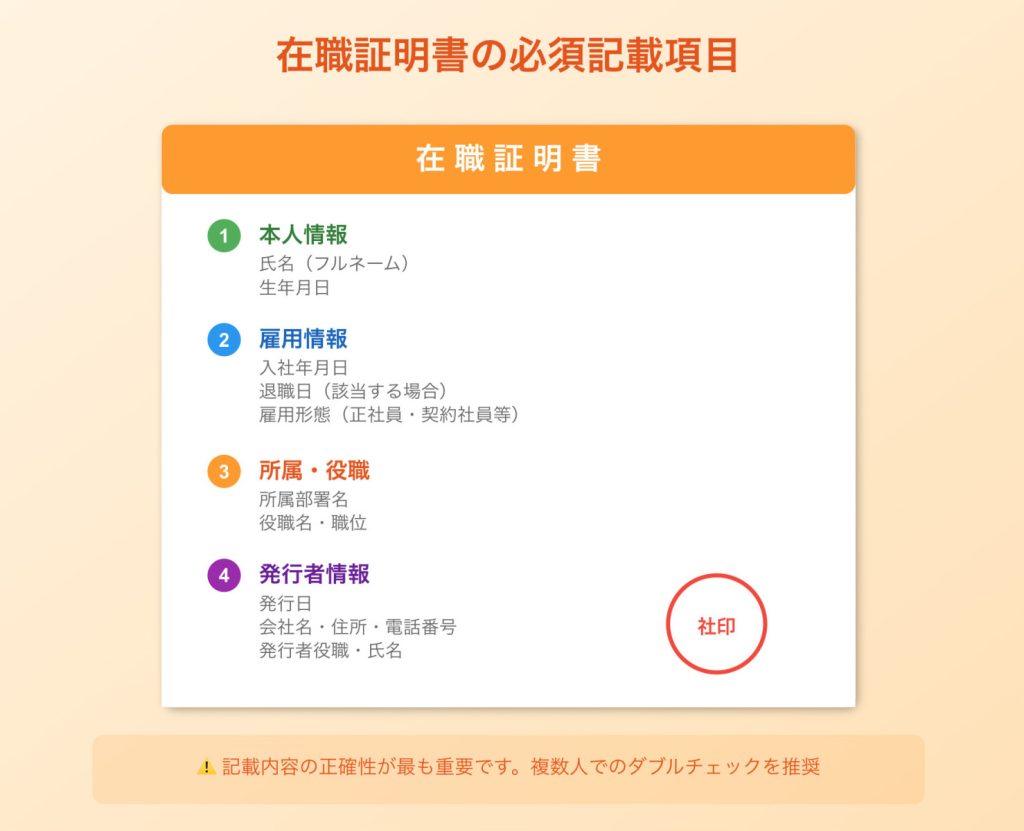

在職証明書に書き込むべき基本項目として、まず本人のフルネームと誕生日があります。これらは本人確認の基礎情報として欠かせません。

次に、雇用関係を示す情報として、入社した年月日(または採用された日付)を明記します。現在も働いている場合は「現在に至る」と書き、すでに退職している場合は退職日も併せて記します。現在の所属部署名と役職名も大切な情報であり、今の立場を明瞭に示す必要があります。

雇用の形(正規社員、契約社員、パート従業員など)も記すのが一般的です。また、提出する相手によっては、年間収入や月々の給与などの所得情報、勤務時間帯、業務内容の概略などの記載を要請される場合もあります。

証明書の信頼性を保証するため、発行した日付、発行者の役職名(社長、人事部長など)、発行者の氏名、会社名、住所、連絡先電話番号、そして会社印または代表印の押印が必要です。電子証明書の場合は、電子署名やタイムスタンプが押印の代替となります。

在職証明書のフォーマット

在職証明書には法律で決められた統一様式は存在しておらず、各企業が独自に作成できます。ただし、一般的に広く使われている標準的な様式があり、これに沿うことで発行作業の効率化と受け取る側の理解しやすさを実現できます。

書類の上部には「在職証明書」という表題を中央に配し、その下に発行日を記載します。本文では、証明する内容を簡潔かつ明瞭に記述します。例えば「下記の者が当社にて勤務している事実を証明します」といった文言から始めるのが標準的です。

記載項目は箇条書きまたは表の形式でまとめることで、見やすさを高めることができます。書類の末尾には、発行者情報として会社名、住所、代表者の役職・氏名を記載し、社印または代表印を押印します。

デジタル形式の場合は、PDFなどの改変が難しい形式で作成し、電子署名を付与することでセキュリティを確保します。WordやExcelでひな形を用意しておくことで、発行業務を標準化し、効率的な運用が可能になります。

在職証明書の発行手順

在職証明書の発行手続き・流れ

在職証明書の発行プロセスは、社員からの申し出に始まります。社員は人事窓口または総務窓口に対して、書類が必要な背景、提出する相手、必要な記載内容などを明確にした上で発行を依頼します。多くの会社では、専用の申請用紙を用意しており、必要事項を記入して提出する仕組みになっています。

申し出を受けた担当部門は、まず申請内容の確認を行います。記載が必要な項目、提出相手の要件、発行部数などをチェックし、不明点があれば申請者に確認します。次に、人事データベースから社員の雇用情報を照会し、記載内容の正確性を確保します。

証明書の作成段階では、ひな形に基づいて必要事項を入力し、誤字脱字がないか、日付や数字に誤りがないかを入念に確認します。作成後は、上司または人事責任者による承認プロセスを経て、最終的に代表者印または社印を押印します。

発行完了後は、社員に証明書を手渡すか、郵送または電子メールで送付します。発行記録は管理台帳に記録し、後日の問い合わせに備えます。一般的に、申請から発行まで3日から1週間程度の期間を要することが多いため、余裕を持った申請を推奨します。

在職証明書の発行義務

法律上、企業には社員から在職証明書の発行依頼があった場合、これに応える責務があります。労働基準法第22条では、労働者が退職の際に使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと規定されています。

この規定は退職時の証明書発行について定めたものですが、実務上は在職中の社員からの発行依頼についても、合理的な理由がある限り、企業は誠実に対応することが求められます。特に、融資申請や行政手続きなど、社員の正当な権利行使に必要な場合は、発行を断る合理的理由はありません。

ただし、企業は発行に際して手数料を徴収することができます。実費の範囲内であれば、有料での発行も法的に問題ありません。また、発行までに一定の処理期間を要することも認められますが、不当に長期間放置することは避けるべきです。

企業が正当な理由なく在職証明書の発行を拒否した場合、社員との信頼関係を損なうだけでなく、場合によっては法的なトラブルに発展する可能性もあります。適切な発行体制を整備し、社員の権利を尊重することが重要です。

在職証明書を作成する際の注意点

在職証明書の発行における注意点

在職証明書を作る際は、記す内容の正確さが何よりも大切です。入社日、退職日、役職名、所属部署名などの情報に間違いがあると、提出相手での審査に影響を及ぼし、社員に不利益をもたらす可能性があります。作成後は必ず複数人でのダブルチェックを実施し、誤記載を防ぐ体制を構築しましょう。

個人情報の扱いにも十分な注意が必要です。在職証明書には氏名、誕生日、入社日、収入情報など、個人情報保護法で保護される情報が含まれています。発行時には本人確認を徹底し、第三者への不正な開示を防ぐ措置を講じる必要があります。

提出相手の要件を事前に確認することも重要なポイントです。金融機関や行政機関によっては、記載すべき項目や証明書の有効期限が指定されている場合があります。発行前に社員から提出相手の要件を聞き取り、それに応じた内容で作成することで、再発行の手間を省くことができます。

社印や代表者印の管理も厳格に行う必要があります。印鑑の不正使用を防ぐため、押印権限を持つ担当者を明確にし、押印記録を残す仕組みを整備しましょう。電子証明書の場合は、電子署名の鍵管理とアクセス制御を適切に実施することが求められます。

在職証明書を従業員自身で作成することの可否

在職証明書は、会社が社員の雇用関係を示す公的な文書であるため、社員本人が自ら作成することは適切ではありません。証明書の信頼性は、第三者である会社が客観的に事実を示すことにあり、当事者が自己申告的に作成した書類では証明力が認められないためです。

ただし、会社によっては業務効率化の観点から、社員に下書きやドラフトの作成を依頼する場合があります。この場合でも、最終的な内容確認、承認、押印は必ず会社側が行う必要があります。社員が作成したドラフトはあくまで参考資料であり、会社の責任において記載内容の正確性を検証し、正式な証明書として発行するプロセスが不可欠です。

提出相手の機関も、会社が正式に発行した証明書であることを前提として受理します。社員が自己作成した書類や、会社の正式な承認を経ていない書類は、証明書としての効力を持たないため、受理を拒否されるケースがほとんどです。

企業としては、在職証明書の発行体制を整備し、社員からの申請に対して迅速かつ正確に対応できる仕組みを構築することが重要です。ひな形の整備やデジタル化によって、発行業務の効率化と品質の標準化を実現することが求められます。

在職証明書の作成を効率化する方法

クラウド労務管理サービスの活用

在職証明書の発行作業を効率化するには、クラウド型の労務管理サービスの活用が効果的です。従来の紙ベースやExcel管理から脱却し、オンライン上で社員情報を一元管理することで、証明書発行のプロセスを大幅に簡素化できます。

クラウドサービスを利用すれば、社員の入社日、所属部署、役職、雇用形態などの基本情報がデータベース化されており、証明書作成時に自動的に情報を引用できます。これにより、手入力による誤記載のリスクが軽減され、発行業務の正確性が向上します。

また、申請から承認、発行までのワークフローをシステム上で完結できるため、物理的な書類の受け渡しや押印作業が不要になります。申請状況の可視化も可能となり、発行までの進捗管理が容易になります。

一部のサービスでは、在職証明書のひな形があらかじめ用意されており、必要事項を選択するだけで適切な形式の証明書が自動生成されます。発行履歴の記録や検索機能も備わっているため、過去の発行実績の確認や再発行にも迅速に対応できます。

在職証明書の書き方や発行手順

在職証明書の具体的な書き方と発行手順を標準化することで、担当者による品質のばらつきを防ぎ、効率的な運用が可能になります。まず、会社の状況に応じた標準ひな形を作成しましょう。

ひな形には、必須記載項目(氏名、誕生日、入社日、所属部署、役職、雇用形態など)をあらかじめレイアウトしておきます。提出相手によって異なる記載要件に対応できるよう、複数のバリエーションを用意しておくことも有効です。

発行手順のマニュアル化も重要です。申請受付から発行完了までの各ステップ、担当者の役割分担、承認ルート、チェックポイントなどを明文化し、誰でも同じ手順で発行できる体制を整えます。

特に重要なのは、記載内容の確認プロセスです。人事データベースとの照合方法、数字や日付の確認ルール、誤記載を防ぐためのチェックリストなどを整備し、品質管理を徹底します。

デジタル化を進める場合は、電子署名の付与方法、PDF形式での出力手順、セキュアな送信方法なども手順書に含めます。社員への交付方法についても、対面手渡し、郵送、電子メール送付など、複数の選択肢を用意し、状況に応じて最適な方法を選択できるようにしましょう。

在職証明書の保管と管理

在職証明書の保管方法

発行した在職証明書の控えは、適切に保管・管理する必要があります。紙媒体の場合は、発行年度ごとにファイリングし、施錠可能なキャビネットで保管します。アクセス権限を持つ担当者を限定し、不正な持ち出しや閲覧を防ぐ体制を構築しましょう。

電子データとして保管する場合は、アクセス制御が施されたサーバーやクラウドストレージを利用します。ファイル名には社員の氏名、発行日、発行通番などを含め、検索性を高める工夫が必要です。定期的なバックアップも欠かせません。

保管期限については、法律で明確に定められていませんが、一般的には3年から5年程度の保管が推奨されます。退職者の在職証明書については、退職後も一定期間保管しておくことで、再発行依頼に迅速に対応できます。

発行記録台帳を作成し、発行日、社員氏名、証明書の種類、提出相手、発行担当者などを記録しておくことも重要です。これにより、過去の発行実績を追跡でき、不正発行の防止や監査対応にも役立ちます。

在職証明書の個人情報保護

在職証明書には、個人情報保護法で保護される多くの個人情報が含まれているため、その取り扱いには細心の注意が必要です。発行時には本人確認を徹底し、代理人が受け取る場合は委任状の提出を求めるなど、第三者への不正な交付を防ぐ措置を講じましょう。

電子メールで証明書を送付する場合は、パスワード付きPDFファイルとして暗号化し、パスワードは別経路で伝達するなど、情報漏洩リスクを最小化する対策が求められます。誤送信を防ぐため、宛先の複数回確認や送信前の上長承認などの手順を設けることも効果的です。

保管中の証明書についても、アクセスログの記録、定期的な棚卸し、不要になった書類の適切な廃棄(シュレッダー処理など)を実施します。クラウドサービスを利用する場合は、サービス提供事業者のセキュリティ体制やプライバシーポリシーを確認し、信頼できるサービスを選定することが重要です。

個人情報保護に関する社内規程を整備し、定期的な社員教育を実施することで、組織全体のセキュリティ意識を高めることも欠かせません。万が一、情報漏洩が発生した場合の対応手順も事前に定めておき、迅速な対処ができる体制を構築しましょう。

在職証明書に関するよくある疑問

よくある質問とその回答

Q1: 在職証明書の発行に手数料はかかりますか?

会社によって対応が異なりますが、無料で発行する会社もあれば、実費程度の手数料を徴収する会社もあります。就業規則や社内規程で定められているケースが多いため、人事窓口に事前に確認することをお勧めします。

Q2: 在職証明書の発行までにどのくらい時間がかかりますか?

一般的には申請から3日から1週間程度で発行されることが多いですが、会社の規模や繁忙期によって異なります。急ぎの場合は申請時にその旨を伝え、可能な限り早期発行を依頼しましょう。

Q3: 退職後でも在職証明書は発行してもらえますか?

はい、退職後でも在職していた事実を示す書類として発行を依頼できます。ただし、退職から長期間経過している場合は、人事記録の保管状況によって発行が困難になる可能性もあります。

Q4: 在職証明書に記載する内容は自分で指定できますか?

提出相手の要件に応じて、記載項目をある程度指定することは可能です。ただし、虚偽の内容を記載することはできず、会社が確認できる事実のみが記載されます。

Q5: 在職証明書の有効期限はありますか?

在職証明書自体に法定の有効期限はありませんが、提出相手の機関が「発行から3ヶ月以内」などの期限を設定している場合があります。提出相手の要件を確認し、必要に応じて新しく発行してもらいましょう。

Q6: 英語の在職証明書も発行できますか?

海外での使用を目的とする場合、英語版の在職証明書の発行を依頼できます。ただし、翻訳に時間を要する場合があるため、余裕を持って申請することが重要です。

デジタル在職証明書の導入とセキュリティ対策

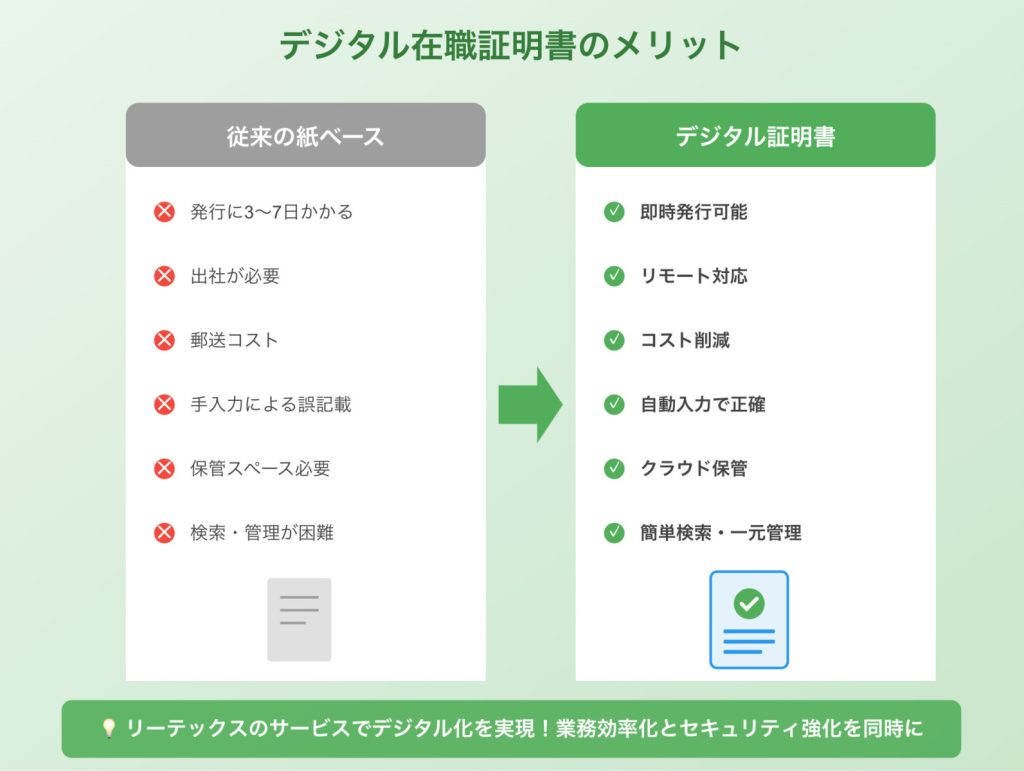

近年、働き方改革やペーパーレス化の推進に伴い、在職証明書のデジタル化が急速に進んでいます。従来の紙ベースの証明書だけでなく、電子証明書やオンライン発行システムの導入が注目されています。

デジタル在職証明書の最大のメリットは、発行業務の効率化です。オンライン上で申請から発行、受け取りまで完結できるため、物理的な書類の受け渡しや郵送のコストと時間が削減されます。また、リモートワークが普及する中、社員が出社せずに証明書を取得できることも大きな利点です。

セキュリティ面では、電子署名やタイムスタンプの活用が重要です。電子署名は、証明書が会社によって正式に発行されたものであることを示し、改ざんを防止する役割を果たします。タイムスタンプは、証明書が特定の時刻に存在していたことを示し、発行日の信頼性を担保します。

PDF形式で発行する場合は、パスワード保護や閲覧・編集権限の設定により、不正なアクセスや改ざんを防ぐことができます。また、ブロックチェーン技術を活用した証明書発行システムも登場しており、更に高度なセキュリティと透明性を実現できます。

ただし、デジタル化には課題もあります。提出相手の機関がデジタル証明書を受け入れるかどうかを事前に確認する必要があります。また、電子署名の法的効力や、システム障害時のバックアップ体制なども考慮しなければなりません。

リーテックスのONEデジCertificateでは、既存の教務システムや社内システムで作成した証明書(PDF)をアップロードするだけで、電子署名付きの証明書を発行できます。二次元バーコードとハッシュチェーン技術により、発行元の証明と改ざん検知機能を実装。紙に印刷しても、スマートフォンでバーコードを読み取るだけで真正性をその場で確認できます。

システム連携や専用アプリは不要。月額20,000円から導入でき、50件まで一括発行にも対応しているため、印刷・封入・郵送にかかる作業負担とコストを大幅に削減します。ダッシュボードで発行状況を一元管理できるので、繁忙期の業務効率化にも最適です。

デジタル証明書の導入を検討されている企業・教育機関の方は、ぜひONEデジCertificateの詳細をご確認ください。

ONEデジCertificateの詳細はこちら:https://le-techs.com/lp/onedigi-certificate

まとめ

在職証明書は、社員の雇用関係を客観的に示す重要な書類であり、融資申請、賃貸契約、査証申請、転職活動など、様々な場面で求められます。企業には社員からの発行依頼に誠実に対応する責務があり、正確かつ迅速な発行体制の構築が求められます。

証明書作成時は、記載内容の正確性、個人情報保護、提出相手の要件確認などに十分注意を払う必要があります。ひな形の整備、発行手順のマニュアル化、クラウドサービスの活用などにより、発行業務を効率化することが可能です。

近年では、デジタル在職証明書の導入が進んでおり、電子署名やブロックチェーン技術を活用したセキュアな発行システムが注目されています。リーテックス株式会社のサービスなどのソリューションを活用することで、業務効率化とセキュリティ強化を同時に実現できます。

社員の権利を尊重しつつ、企業の業務負担を軽減するためにも、適切な在職証明書発行体制の整備と、デジタル化への対応を進めていくことが重要です。リーテックス株式会社のサービスは、こうした課題解決に有効なソリューションとなります。