特殊詐欺とは何か、警察庁の特殊犯罪対策部の組織体制、オレオレ詐欺や還付金詐欺など主な手口6種類、犯行グループの実態、私たちができる具体的な対策方法まで徹底解説。高齢者の被害が深刻化する中、家族を守るために知っておくべき情報をわかりやすくまとめました。

目次

はじめに

近年、高齢者を中心に深刻な被害をもたらしている特殊詐欺。「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」といった言葉を耳にする機会が増えていますが、こうした犯罪に対抗するため、警察組織には専門の部署が設置されています。本記事では、警察庁における特殊犯罪対策、特に特殊詐欺対策に焦点を当て、その組織体制、活動内容、そして私たちができる防犯対策について詳しく解説します。

特殊詐欺とは何か

特殊詐欺の定義

特殊詐欺とは、警察庁が定義する犯罪類型の一つで、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みやその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称です。従来の詐欺とは異なり、犯人と被害者が直接対面せず、電話やメール、SNSなどを通じて行われる点が特徴です。

特殊詐欺の主な類型

特殊詐欺には複数の手口があり、警察庁は以下のように分類しています。

オレオレ詐欺は、息子や孫を装って電話をかけ、「会社の金を使い込んだ」「交通事故を起こした」などと緊急事態を装い、現金を要求する手口です。高齢者の親心につけ込む悪質な犯罪として社会問題化しています。

預貯金詐欺では、警察官や銀行協会職員などを名乗り、「あなたのキャッシュカードが不正に使用されている」などと嘘を言って、キャッシュカードをだまし取ったり、暗証番号を聞き出したりします。

還付金詐欺は、市役所や税務署の職員を装い、「医療費や税金の還付金がある」と偽って、ATMを操作させ、逆に振り込ませる手口です。ATMの操作に不慣れな高齢者が特に狙われます。

架空料金請求詐欺では、実際には利用していない有料サイトの利用料金や、存在しない訴訟の和解金などを請求し、支払いを求めます。インターネットの普及とともに増加している手口です。

融資保証金詐欺は、実際には融資をしないのに、融資を受けるための保証金が必要だと嘘を言って、現金を振り込ませる手口です。資金繰りに困っている中小企業経営者などが被害に遭うケースがあります。

キャッシュカード詐欺盗では、警察官や銀行協会職員などを名乗って被害者の自宅を訪れ、隙を見てキャッシュカードをすり替えて盗み取ります。詐欺と窃盗の複合的な犯罪です。

警察庁における特殊犯罪対策の組織体制

警察庁の組織構造

警察庁は、日本の警察組織の中枢として、全国の都道府県警察を指揮監督する国の機関です。警察庁内には複数の局が設置されており、それぞれが専門的な業務を担当しています。特殊詐欺対策については、主に刑事局が中心となって取り組んでいます。

刑事局の役割

刑事局は、犯罪捜査に関する企画立案、都道府県警察への指導監督を行う部署です。この中に特殊詐欺対策を専門的に扱う部門が設置されており、全国的な視点から特殊詐欺撲滅に向けた施策を展開しています。

刑事局では、特殊詐欺の発生状況や手口の分析、全国的な取締り方針の策定、都道府県警察への情報提供や指導、関係機関との連携強化などの業務を担当しています。また、特殊詐欺に関する統計データの収集・分析を行い、効果的な対策を立案するための基礎資料を作成しています。

都道府県警察の特殊詐欺対策部門

警察庁の方針を受けて、各都道府県警察にも特殊詐欺対策を専門的に扱う部署が設置されています。名称は都道府県によって異なりますが、多くの場合「特殊詐欺対策室」「特殊犯罪対策課」などの名称が用いられています。

これらの部署では、管轄内で発生した特殊詐欺事件の捜査、犯行グループの摘発、被害防止のための広報啓発活動、金融機関やコンビニエンスストアなどとの連携、被害相談への対応などを行っています。

警察署レベルの対応

警察署レベルでも、刑事課や生活安全課が中心となって特殊詐欺対策に取り組んでいます。地域に密着した活動として、高齢者宅への訪問活動、防犯講話の実施、不審な電話に関する情報収集、金融機関やコンビニエンスストアの店員への協力依頼などを行っています。

警察庁の特殊詐欺対策の取り組み

全国的な取締り強化

警察庁は、特殊詐欺を「重点的に対処すべき犯罪」と位置づけ、全国の警察組織を挙げて取締りを強化しています。特に、犯行グループのリーダー格や指示役といった主犯格の検挙に重点を置き、組織の壊滅を目指しています。

特殊詐欺グループは、実行役、受け子、出し子、かけ子など、役割分担が明確になっています。警察は、末端の実行犯だけでなく、組織全体を解明するため、徹底した捜査を展開しています。また、犯行拠点が海外にある場合も多く、国際的な捜査協力も行われています。

被害防止対策の推進

取締りと並行して、被害を未然に防ぐための対策も重要です。警察庁は、各都道府県警察と連携し、様々な被害防止策を推進しています。

電話対策として、在宅時でも留守番電話設定を活用することや、発信者番号表示サービスの利用、迷惑電話防止機能付き電話機の普及促進などが推奨されています。犯人グループは、留守番電話になると電話を切る傾向があるため、この対策は非常に効果的です。

ATM利用時の声かけも重要な対策です。金融機関やコンビニエンスストアの店員に対し、高齢者が一人でATMを操作している場合や、携帯電話で話しながらATMを操作している場合には、積極的に声をかけるよう協力を要請しています。この取り組みにより、多くの被害が未然に防がれています。

広報啓発活動では、テレビやラジオ、新聞、インターネットなど、様々な媒体を通じて、特殊詐欺の手口や対策方法を広く周知しています。特に、高齢者が視聴する時間帯のテレビ番組での広報や、地域の回覧板を活用した情報提供などが行われています。

関係機関との連携強化

特殊詐欺対策には、警察だけでなく、様々な関係機関との連携が不可欠です。警察庁は、以下のような機関と連携を強化しています。

金融機関とは、高額な現金引き出しへの対応、ATM利用時の声かけ、振り込め詐欺救済法に基づく被害回復支援などで連携しています。多くの金融機関では、高齢者が高額な現金を引き出そうとする場合、その理由を確認し、詐欺の可能性がある場合には警察に通報する体制を整えています。

コンビニエンスストアでは、電子マネーの高額購入者への声かけ、ATM利用者への注意喚起、店内ポスターの掲示などで協力を得ています。架空料金請求詐欺では、電子マネーでの支払いを要求されるケースが増えており、コンビニでの水際対策が重要になっています。

携帯電話事業者とは、犯罪に利用された電話番号の利用停止、本人確認の徹底、レンタル携帯電話事業者への指導などで連携しています。特殊詐欺では、他人名義の携帯電話や、いわゆる「飛ばし携帯」が使用されることが多く、その対策が重要です。

宅配事業者とは、現金送付の抑止、不審な荷物の情報提供などで協力しています。以前は、犯人が被害者に現金を宅配便で送らせる手口が多く見られましたが、宅配事業者が現金の送付を制限したことで、この手口は減少しました。

特殊詐欺の被害状況と傾向

被害状況の推移

特殊詐欺の被害は、認知件数・被害額ともに高い水準で推移しています。警察庁の統計によれば、年間の認知件数は数万件規模、被害額は数百億円規模に達しており、依然として深刻な状況が続いています。

ピーク時と比較すると、警察や関係機関の取り組みにより、被害は一定程度減少していますが、手口の巧妙化により、完全な撲滅には至っていません。特に、新型コロナウイルス感染症の流行以降、在宅時間の増加や、給付金関連を装った新たな手口の出現など、社会情勢の変化に応じて犯行手口も変化しています。

被害者の特徴

特殊詐欺の被害者は、65歳以上の高齢者が大半を占めています。特に、一人暮らしの高齢者や、日中に一人で在宅していることが多い高齢者が狙われやすい傾向にあります。

高齢者が被害に遭いやすい理由として、以下の点が指摘されています。まず、判断能力の低下により、冷静な対応が難しくなる場合があります。また、家族や親族を思う気持ちが強く、息子や孫を装った犯人の言葉を信じてしまいやすいという点もあります。さらに、固定電話を主な連絡手段としており、犯人からの電話に出やすい環境にあることも一因です。

ただし、近年では、高齢者だけでなく、若い世代も架空料金請求詐欺などの被害に遭うケースが増えています。インターネットやSNSの普及により、詐欺の手口も多様化しており、年齢を問わず注意が必要です。

手口の変化と巧妙化

特殊詐欺の手口は、警察の対策や社会の認知度向上に伴い、常に変化し続けています。以前は、被害者に直接現金を振り込ませる手口が主流でしたが、金融機関での水際対策が強化されたことで、現金を直接受け取る「受け子」を使う手口や、レターパックで現金を送付させる手口が増加しました。

現在では、キャッシュカードをだまし取ったり盗んだりする手口が増えています。警察官や銀行協会職員を装い、「キャッシュカードが不正に使用されている」などと言って、カードを預かったり、暗証番号を聞き出したりします。この手口では、被害者が被害に気づくまでに時間がかかることが多く、その間に多額の現金が引き出されてしまいます。

また、新型コロナウイルス感染症の流行に便乗し、「給付金の手続きのため」などと言って、個人情報やキャッシュカードをだまし取ろうとする手口も出現しました。社会情勢の変化に応じて、犯人は新たな手口を編み出し続けています。

犯行グループの実態

特殊詐欺を実行する犯行グループは、高度に組織化されています。グループ内では、役割分担が明確になっており、主に以下のような役割があります。

- *指示役(プランナー)**は、犯行全体を統括し、他のメンバーに指示を出す中心人物です。多くの場合、暴力団関係者や半グレと呼ばれる集団のメンバーが担っています。

かけ子は、被害者に電話をかけて騙す役割を担います。多くの場合、マニュアルに従って電話をかけており、若い世代がアルバイト感覚で関与しているケースもあります。

受け子は、被害者から直接現金やキャッシュカードを受け取る役割です。検挙されるリスクが最も高い役割であり、末端のメンバーが担当することが多いです。

出し子は、だまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す役割です。防犯カメラに映る可能性が高く、こちらも検挙リスクの高い役割です。

これらの役割は、インターネットや口コミを通じて募集されることが多く、「高収入」「簡単な仕事」などと称して、若者を勧誘しています。しかし、これらの行為はすべて犯罪であり、たとえ末端の役割であっても、詐欺罪や窃盗罪などで厳しく処罰されます。

私たちができる特殊詐欺対策

基本的な心構え

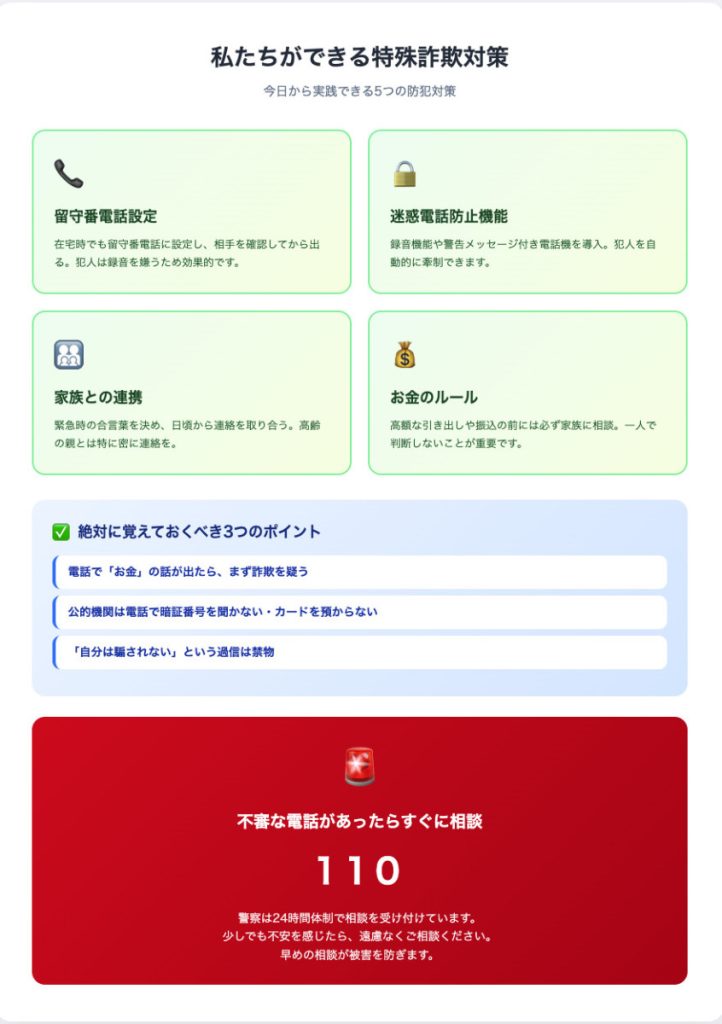

特殊詐欺から身を守るためには、まず基本的な心構えが重要です。「自分は騙されない」という過信は禁物です。犯人は心理的な隙をつく巧妙な手口を使うため、誰でも被害に遭う可能性があります。

電話で「お金」の話が出たら、まず詐欺を疑うことが大切です。息子や孫を名乗る人物から「お金が必要」と言われても、すぐに信じず、必ず本人に確認を取りましょう。電話を一度切って、知っている電話番号にかけ直すことが効果的です。

公的機関や金融機関が、電話でキャッシュカードの暗証番号を聞いたり、カードを預かったりすることは絶対にありません。そのような要求をされたら、確実に詐欺です。

具体的な対策方法

電話対策として、以下の方法が効果的です。在宅時でも留守番電話設定にしておき、相手を確認してから出るようにします。発信者番号表示サービスを利用し、知らない番号からの電話には出ないようにします。迷惑電話防止機能付きの電話機を導入すれば、録音機能や警告メッセージにより、犯人を牽制できます。

家族間のコミュニケーションも重要な対策です。日頃から家族で連絡を取り合い、緊急時の合言葉を決めておくと良いでしょう。また、高齢の親と離れて暮らしている場合は、定期的に連絡を取り、特殊詐欺の手口について話し合うことが大切です。

お金に関するルールを決めておくことも有効です。例えば、「高額な現金の引き出しや振り込みをする前には、必ず家族に相談する」というルールを設けることで、被害を防ぐことができます。

地域での見守りも重要です。近所の高齢者が不審な電話を受けていないか、様子がおかしくないか、日頃から気を配ることで、被害を未然に防げる場合があります。

万が一被害に遭ってしまった場合

もし特殊詐欺の被害に遭ってしまった、または遭いそうになった場合は、すぐに警察に通報してください。110番または最寄りの警察署に連絡し、状況を説明しましょう。

振り込んでしまった場合でも、速やかに金融機関と警察に連絡することで、振り込め詐欺救済法に基づき、被害金の一部または全部が返還される可能性があります。金融機関に連絡して口座凍結の手続きを取ることで、犯人による引き出しを防ぐことができます。

また、キャッシュカードを渡してしまった場合は、直ちにカード会社や金融機関に連絡して、カードの利用停止手続きを行ってください。暗証番号を教えてしまった場合も同様です。

被害に遭ったことを恥ずかしく思う必要はありません。誰でも被害に遭う可能性がある犯罪です。早期に対応することで、被害の拡大を防ぎ、犯人検挙にもつながります。

今後の課題と展望

技術を活用した対策

今後は、AI(人工知能)などの先進技術を活用した特殊詐欺対策が期待されています。例えば、AIを活用した不審電話の自動検知システムや、音声分析による詐欺電話の識別技術などが開発されています。

また、金融機関では、AIを使った不正取引の検知システムが導入されており、通常と異なる取引パターンを自動的に検出して、被害を防ぐ取り組みが進められています。

若年層への啓発強化

特殊詐欺の実行犯として、若年層が関与するケースが増えています。「高収入」「簡単な仕事」などの甘い言葉に誘われて、犯罪に加担してしまう若者が後を絶ちません。

学校教育の場や、SNSを通じた啓発活動により、若年層に対して特殊詐欺が重大な犯罪であることを認識させ、加担しないよう予防教育を強化する必要があります。

国際的な連携の強化

特殊詐欺の犯行拠点が海外にある場合も増えており、国際的な捜査協力がますます重要になっています。警察庁は、各国の警察機関や国際刑事警察機構(ICPO)との連携を強化し、国境を越えた犯罪グループの摘発に取り組んでいます。

まとめ

特殊詐欺は、高齢者を中心に深刻な被害をもたらしている重大な犯罪です。警察庁をはじめとする警察組織は、全国的な取締り強化、被害防止対策の推進、関係機関との連携強化など、多角的なアプローチで特殊詐欺撲滅に取り組んでいます。

しかし、警察の取り組みだけでは限界があります。一人ひとりが特殊詐欺の手口を理解し、「自分は騙されない」という過信を捨て、適切な対策を講じることが重要です。電話対策の実施、家族間のコミュニケーション強化、地域での見守りなど、私たちができることはたくさんあります。

特殊詐欺は「社会全体で取り組むべき問題」です。警察、関係機関、地域、家族が一体となって対策を進めることで、特殊詐欺のない安全・安心な社会を実現することができるでしょう。

不審な電話や訪問があった場合は、一人で判断せず、必ず警察や家族に相談してください。被害を未然に防ぐためには、早めの相談が何よりも重要です。警察は、皆様からの相談を24時間体制で受け付けています。少しでも不安を感じたら、遠慮なく相談してください。