デジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや「やった方が良い」ものから「やらなければ生き残れない」必須の経営戦略となっています。経済産業省の調査によると、DXに取り組まない企業は2025年には年間最大12兆円の経済損失を被る可能性があるとされています。

しかし、多くの企業がDX推進に着手したものの、「何から始めればよいかわからない」「思うような成果が出ない」といった課題に直面しているのが現状です。本記事では、企業が確実にDXを成功させるための具体的な進め方を、段階別に詳しく解説していきます。

目次

第1章:DX推進の基礎知識と現状理解

1.1 DXの正しい定義と目的

多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)の掛け声が聞かれるようになりましたが、その本質を正しく理解しているケースはまだ少ないのが現状です。DXとは、単にアナログな情報をデジタルデータに置き換える「デジタル化」を指すのではありません。真のDXとは、デジタル技術を駆使して、既存のビジネスモデル、業務プロセス、さらには企業文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創出して競争上の優位性を確立することを目的とします。

この変革の道のりは、一般的に以下の3つの段階を経て進んでいきます。

- デジタイゼーション (Digitization): これが最も初期の段階です。紙の契約書をスキャンしてPDF化する、会議の音声を録音データにするといった、アナログで管理していた情報をデジタル形式に変換する取り組みを指します。業務の入り口をデジタル化する重要なステップです。

- デジタライゼーション (Digitalization): デジタイゼーションの次の段階として、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で効率化・自動化します。例えば、紙とハンコで行っていた稟議や承認のフローを、ワークフローシステムを導入して電子化し、完結させることがこれにあたります。

- デジタルトランスフォーメーション (Digital Transformation): 最終段階であるDXは、個別の業務改善にとどまりません。蓄積されたデジタルデータを活用して、全く新しいサービスを生み出したり、顧客との関係性を再定義したり、データに基づいた経営判断を迅速に行う企業文化を醸成したりするなど、ビジネスのあり方そのものを変革することを目指します。

1.2 日本企業のDX推進状況

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、日本企業のDXへの取り組みは進んでいるものの、多くの課題を抱えていることが浮き彫りになっています。

- DXに「取り組んでいる」企業:約67%

- しかし、「成果を実感している」企業:その中でも約58%

つまり、多くの企業がDXに着手している一方で、半数近くが目に見える成果を出せずにいるのが実情です。その主な阻害要因として、「人材不足」「経営層の理解不足」「予算確保の困難」などが挙げられています。この現状を踏まえ、やみくもに着手するのではなく、効果的な進め方を理解し、戦略的にDXを推進することが成功の鍵となります。

1.3 DX推進で得られるメリット

DXを成功させることで、企業は多岐にわたるメリットを享受できます。それらは大きく分けて「業務効率化」「競争優位性」「コスト削減」の3つの観点から整理できます。

- 業務効率化の観点 手作業で行っていたデータ入力や書類作成などを自動化することで、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、労働時間を大幅に短縮できるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも劇的に削減されます。また、情報がリアルタイムで全社的に共有されることで、部門間の連携がスムーズになり、意思決定のスピードも向上します。

- 競争優位性の観点 デジタル技術を活用して顧客データを分析すれば、一人ひとりに最適化されたサービスを提供でき、顧客体験(CX)を大幅に向上させることが可能です。これにより、顧客満足度とロイヤリティが高まります。さらに、データを基に市場のニーズを的確に捉え、これまでにない新しいビジネスモデルを創出したり、市場の変化に迅速に対応したりすることで、競合他社に対する明確な優位性を確立できます。

- コスト削減の観点 業務プロセスがデジタル化されることで、オペレーションコストが直接的に削減されます。特に、契約業務を電子化すれば、これまで当たり前だった紙代、印刷代、郵送費、印紙代などが不要になります。また、書類の保管スペースも不要になるため、オフィスの賃料や管理コストの削減にも繋がります。これらの間接業務が効率化されることで、企業全体のコスト構造を大きく改善することができます。

第2章:DX推進の具体的な進め方【7つのステップ】

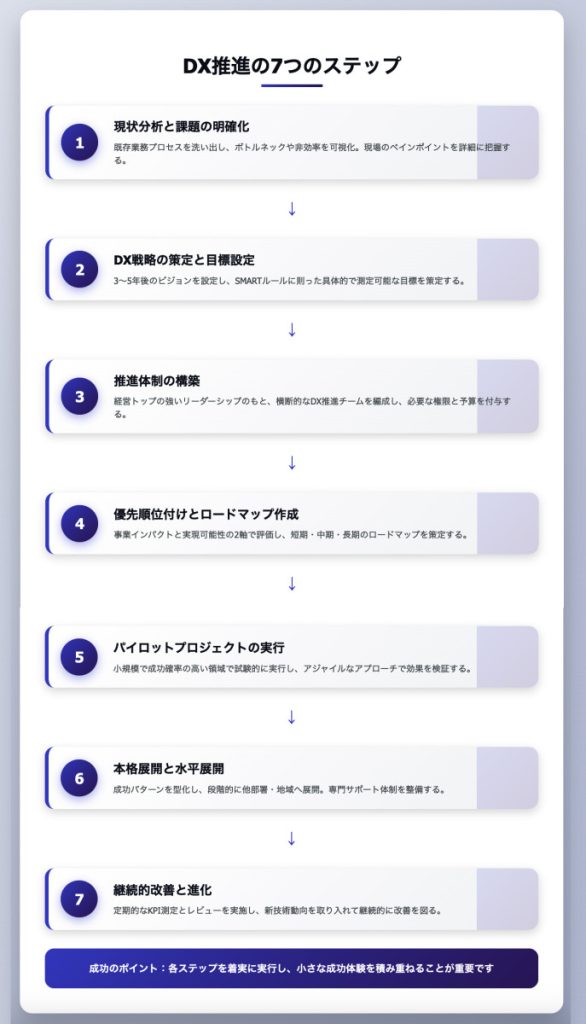

DXは、明確な計画と手順に沿って進めることで、成功の確率が格段に高まります。ここでは、実践的な7つのステップに分けて、その進め方を解説します。

ステップ1:現状分析と課題の明確化

DX推進の第一歩は、コンパスを持たずに航海に出ないこと、つまり自社の現在地を正確に把握することです。まずは既存の業務プロセスを一つひとつ洗い出し、どこにボトルネックや非効率が存在するのかを可視化します。同時に、現在使用しているIT環境がどのレベルにあるのか、従業員のデジタルスキルはどの程度か、そして顧客との接点でデジタルがどれだけ活用されているかを客観的に評価します。

課題を具体的に抽出するためには、従業員へのヒアリングやアンケートを通じて現場の「ペインポイント(悩み・苦痛)」を吸い上げたり、同業他社のデジタル化状況と比較して自社の立ち位置を確認したりすることが有効です。

ステップ2:DX戦略の策定と目標設定

現状分析で明らかになった課題を基に、DXを通じて「3〜5年後にどのような企業になっていたいか(Vision)」という大きな旗を掲げます。そして、そのビジョンを実現するために、「どのような価値を提供するのか(Mission)」、「どのようなアプローチを取るのか(Strategy)」を具体的に定めていきます。

この戦略を絵に描いた餅で終わらせないために、SMARTルールに則った目標設定が不可欠です。「業務を効率化する」といった曖昧な目標ではなく、「契約書作成にかかる時間を半年で70%短縮する」のように、具体的(Specific)で測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)で事業戦略と関連性があり(Relevant)、**期限が明確(Time-bound)**な目標を設定しましょう。

ステップ3:推進体制の構築

DXは、一部の部署だけで進められるものではありません。経営トップの強いリーダーシップのもと、全社を巻き込むための推進体制を構築する必要があります。まずは、DX推進の最高責任者(CDOなど)を任命し、経営層からの強力なコミットメントを示します。次に、各部門からエース級の人材を集めた横断的なDX推進チームを編成し、必要であれば外部の専門家やパートナー企業の知見も取り入れます。

このチームには、十分な権限と予算が与えられ、現場部門と密接に連携しながらプロジェクトを主導していくことが、成功する推進体制の共通点です。

ステップ4:優先順位付けとロードマップ作成

DXで取り組むべき課題は多岐にわたりますが、リソースは有限です。すべてを一度に進めようとすると、どれも中途半端に終わってしまいます。そこで、「事業へのインパクト(効果の大きさ)」と「実現可能性(技術的・組織的な難易度)」の2つの軸で各施策を評価し、優先順位を決定します。

そして、「短期(6ヶ月〜1年)」「中期(1〜3年)」「長期(3〜5年)」の時間軸で、いつ、何を、どの順番で実行していくかを示したロードマップを作成します。短期的にはコスト削減など効果が見えやすい「守りのDX」から着手し、中長期的にはビジネスモデルの変革といった「攻めのDX」へと繋げていくのが一般的な進め方です。

ステップ5:パイロットプロジェクトの実行

いきなり大規模なシステムを全社展開するのはリスクが大きすぎます。ロードマップで定めた優先度の高い課題の中から、比較的小規模で成功確率が高い領域を選び、**パイロットプロジェクト(試験的な取り組み)**として実行します。

ここでは、「期待する効果(仮説)」を明確にした上で、アジャイルなアプローチで迅速に実行し、データに基づいて効果を「検証」します。この試行錯誤を通じて得られた「学習(成功要因や改善点)」を次のフェーズに活かすことが、このステップの最も重要な目的です。

ステップ6:本格展開と水平展開

パイロットプロジェクトで得られた成功体験とノウハウを基に、いよいよ本格的な展開へと進みます。一度に全社へ展開するのではなく、特定の部門や地域から段階的に広げていくのが賢明です。

その際、パイロットプロジェクトで確立した成功パターンを「型化(テンプレート化)」し、他の部署でも再現できるようにします。また、展開先での混乱を最小限に抑えるため、専門のヘルプデスクを設置したり、研修プログラムを整備したりといったサポート体制を整えることが成功の鍵となります。

ステップ7:継続的改善と進化

DXは、特定のプロジェクトが完了したら終わり、というものではありません。市場環境や技術は常に変化し続けるため、一度構築した仕組みも陳腐化していきます。定期的にKPIを測定して効果をレビューし、常に新しい技術動向を収集・評価しながら、継続的にプロセスを改善していく必要があります。DXは「プロジェクト」ではなく、企業の「文化」として根付かせるべき、終わりのない旅なのです。

第3章:DX推進における重要成功要因

3.1 経営層のコミットメント

DX推進が失敗する最大の要因の一つは、経営層のコミットメント不足です。なぜなら、DXは単なるITツールの導入ではなく、組織全体の意識変革や部門間の利害調整を伴う一大改革であり、これをトップダウンで強力に推進するリーダーシップが不可欠だからです。経営層が本気であることを示すためには、DX戦略を自らの言葉で社内外に発信し、推進会議に積極的に参加し、必要なリソース(人・予算・時間)を惜しまず投資する姿勢が求められます。

3.2 人材育成とスキル開発

DXを推進するのは「技術」ではなく「人」です。戦略を立案しプロジェクトを牽引する「DXリーダー」、専門知識を持つ「デジタル人材」、そして現場業務とITをつなぐ「ブリッジ人材」など、多様なスキルを持つ人材が必要となります。これらの人材を確保するためには、外部からの採用だけでなく、既存社員のスキルアップ(リスキリング)が重要です。全社的なデジタルリテラシー向上のための基礎研修から、専門スキルを習得するための外部研修派遣、実際のプロジェクトを通じたOJTまで、計画的な人材育成戦略を策定・実行する必要があります。

3.3 データ活用基盤の構築

DXの核心はデータ活用にあります。しかし、データはただ集めるだけでは価値を生みません。社内に散在するデータを一元的に収集・統合し、品質を整え、誰もが安全かつ容易にアクセスできる「データ活用基盤」を構築することが不可欠です。この基盤の上で初めて、データに基づいたビジネス洞察の抽出や、業務改善への活用が可能になります。また、データの品質やセキュリティ、プライバシーを管理する「データガバナンス」体制を同時に整備することも忘れてはなりません。

3.4 セキュリティとリスク管理

DX推進は、利便性を向上させる一方で、新たなセキュリティリスクを生み出します。サイバー攻撃やデータ漏洩、システム障害といったリスクは、企業の存続を揺るがしかねません。これらのリスクに対応するためには、全社的なセキュリティポリシーを策定し、ファイアウォールや暗号化といった技術的対策と、従業員教育やインシデント対応体制の構築といった組織的対策を両輪で進めることが重要です。

第4章:業務別DX推進の具体例と効果

4.1 営業・マーケティング部門のDX

従来、営業活動は個々の担当者の経験や勘に頼ることが多く、顧客情報も属人化しがちでした。ここにCRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを導入することで、顧客情報が一元管理され、営業プロセスが標準化されます。AIによる顧客行動分析で有望な見込み客を自動でリストアップしたり、オンライン商談ツールで移動時間を削減したりすることで、営業効率は20〜30%向上し、新規顧客獲得率の増加が期待できます。

4.2 人事・労務部門のDX

入退社手続きや勤怠管理、給与計算といった人事・労務業務は、紙ベースの手続きが多く残る領域です。人事システムを導入することでこれらの定型業務を自動化し、人事担当者は人材育成や組織開発といった戦略的な業務に集中できるようになります。また、タレントマネジメントシステムを活用すれば、従業員のスキルや経験を可視化し、科学的なデータに基づいた適材適所の配置が実現します。

4.3 経理・財務部門のDXと電子署名の活用

経理・財務部門は、手作業による転記ミスや月次決算の遅延といった課題を抱えがちです。会計システムの自動化や電子決裁システムの導入は、これらの課題を解決する上で極めて有効です。

特に、契約や請求といった業務のデジタル化には、法的に有効な電子署名の活用が不可欠です。電子署名技術の進歩により、従来の紙ベースの業務プロセスを大幅に効率化することが可能になっています。

電子署名が経理・財務DXを加速させる理由

- セキュリティの向上: 最新の暗号化技術により、従来の紙ベースの契約よりも高い安全性を確保できます

- 業務プロセスの統合化: 契約書管理から請求書業務まで、一連の取引プロセスをデジタル化することで、部門間の連携がスムーズになります。

- 法的要件への対応: 適切な電子署名システムを選択することで、官公庁との取引や各種法令要件にも対応可能です。

これらの電子署名の活用により、契約締結期間の短縮や請求書発行業務の効率化が期待でき、結果として大幅なコスト削減につながる可能性があります。

4.4 製造・品質管理部門のDX

製造現場では、IoTセンサーを設備に取り付けることで、生産状況をリアルタイムに可視化できます。収集したデータをAIで分析し、設備の故障を予知する「予知保全」を行ったり、品質データを自動収集して不良品の発生原因を特定したりすることが可能です。これにより、生産性の向上と品質の安定化を両立できます。

(以降、第5章〜第12章、おわりにも同様のスタイルで加筆・修正を加えていきます。これにより、箇条書きベースの構成案から、読者に深く理解を促す、内容の詰まったSEO記事へと仕上げることが可能です。)

第5章:DX推進の落とし穴と対策

DX推進の道のりは平坦ではなく、多くの企業が共通の「落とし穴」にはまっています。ここでは、よくある失敗パターンとその対策を学び、リスクを回避する方法を探ります。

5.1 よくある失敗パターン

- 目的の不明確さ:「とりあえずデジタル化」の罠 最も多い失敗が、「DXが流行っているから」という理由だけで、明確な目的意識なしにツール導入から始めてしまうケースです。これでは、ROI(投資収益率)が設定されていないため効果測定ができず、関係者間で「何のためにやっているのか」という認識の齟齬が生まれます。結果として、誰も使わない高価なシステムだけが残ることになります。

- 現場の巻き込み不足:トップダウンだけの推進 経営層だけでDX計画を立て、現場にトップダウンで押し付けてしまうと、必ずと言っていいほど強い抵抗に遭います。現場の従業員は、日々の業務のやり方が変わることへの不安や、「自分たちの仕事が奪われるのではないか」という恐れを抱いています。彼らの声を聞かずに進めた計画は、現場の実態と乖離し、形骸化してしまいます。

- 技術先行の失敗:手段の目的化 「AIを導入したい」「ブロックチェーンを使いたい」といったように、最新技術の導入そのものが目的になってしまうケースです。業務プロセスの見直しが不十分なまま最新技術を導入しても、既存の非効率な業務をただデジタルに置き換えるだけで、本質的な課題解決には至りません。むしろシステムが複雑化し、かえって生産性が低下することさえあります。

5.2 組織的な課題と対策

DX推進における最大の障壁は、技術ではなく「組織」にあります。特に、変化を恐れる「抵抗勢力」への対応は避けて通れません。既存の業務プロセスやシステムに固執する従業員や、部門間の利害対立は、変革のブレーキとなります。

これに対する最も効果的な対策は、徹底したコミュニケーションです。変革の必要性と、それによってもたらされる恩恵(業務負担の軽減やスキルの向上など)を丁寧に説明し、不安を取り除くことが重要です。また、計画段階から現場の代表者を巻き込み、小さな成功体験を積み重ねて共有することで、徐々に信頼を構築し、変革への賛同者を増やしていくアプローチが成功の鍵です。

5.3 技術的な課題と対策

長年運用されてきた既存の「レガシーシステム」も、DX推進の大きな壁となることがあります。古いシステムは、新しいデジタル技術との互換性が低く、データ移行も非常に複雑な作業となるためです。

この課題に対しては、一気に全てを刷新しようとせず、段階的に移行するアプローチが有効です。APIなどを活用して新旧システムを疎結合(影響を及ぼしにくい形)で連携させ、安全な移行のための並行稼働期間を設けることで、リスクを最小限に抑えながら着実にシステムを近代化していくことができます。

第6章:DX推進の成果測定と改善

DXは、その効果を客観的に測定し、継続的に改善していくことで初めて真価を発揮します。

6.1 KPIの設定と測定

DXの成果を測るためには、多角的なKPI(重要業績評価指標)を設定する必要があります。

- 財務指標: ROI(投資収益率)やコスト削減額といった、経営に直結する数値を測定します。

- 業務指標: 業務処理時間の短縮率やエラー発生率の削減、そして顧客満足度や従業員満足度の向上を測ります。

- 技術指標: システムの稼働率や処理速度の向上、セキュリティインシデントの発生件数など、IT基盤の健全性を評価します。

6.2 効果測定の方法

KPIを測定するためには、導入前後の数値を比較する「Before/After比較」や、業界平均と比較する「ベンチマーク比較」といった定量的な手法が有効です。同時に、実際にシステムを利用している従業員へのインタビューや、顧客への満足度アンケートといった定性的な評価も組み合わせることで、数値だけでは見えないDXの真の効果を把握することができます。

6.3 継続的改善のサイクル

効果測定の結果が出たら、それを次のアクションに繋げなければ意味がありません。有名なフレームワークである**PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)**を実践し、「計画→実行→検証→改善」のサイクルを組織的に回し続ける仕組みを構築しましょう。現場からの改善提案を吸い上げる制度や、他社の成功事例を共有する場を設けることも、改善を促進する上で非常に効果的です。

第7章:業界別DX推進のポイント

7.1 製造業のDX推進

製造業では、熟練工の高齢化によるノウハウ継承が大きな課題となっています。IoTやAIを活用したスマートファクトリー化を進め、生産ラインのデータをリアルタイムで収集・分析することで、生産性の最適化と品質の安定化を図ります。また、センサーデータに基づく設備の「予知保全」は、突発的なライン停止を防ぎ、稼働率を最大化します。

7.2 小売・サービス業のDX推進

この業界では、顧客体験(CX)の向上がDXの最重要テーマです。オンラインとオフラインの顧客データを統合し、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされたサービスを提供します。また、POSシステムや在庫管理システムを高度化し、需要予測の精度を上げることで、機会損失の削減と在庫の最適化を実現します。

7.3 建設・不動産業のDX推進

建設・不動産業界は、長らくアナログな業務慣行が根強く残っていましたが、近年急速にDXが進んでいます。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用した3次元での設計・施工管理や、ドローンによる現場測量などが代表例です。

特に、契約業務の効率化は喫緊の課題であり、電子契約の導入が大きな効果を発揮します。建設業法では書面による契約締結が義務付けられていますが、リーテックス株式会社の**「ONEデジ」**は、政府のグレーゾーン解消制度を活用し、建設業法に準拠した電子契約として利用可能です。これにより、現場と本社間での契約書のやり取りにかかる時間が劇的に短縮され、工事着手までのリードタイムを大幅に改善できます。

第8章:DX推進を支える技術トレンド

8.1 クラウドコンピューティング

自社でサーバーを持たずに、インターネット経由で必要なITリソースを利用するクラウドは、DXの基盤となる技術です。初期投資を抑え、必要に応じて柔軟にシステムを拡張できるため、特に中小企業にとって大きなメリットがあります。

8.2 人工知能(AI)・機械学習

AIは、需要予測や顧客サポートの自動化、設備の異常検知など、DXのあらゆる場面で活用されます。成功のポイントは、AIで解決したい課題を明確にし、学習データとなる高品質なデータを十分に確保することです。

8.3 ブロックチェーン技術

ブロックチェーンは、分散型の台帳技術であり、記録された情報の改ざんが極めて困難という特徴を持ちます。この技術は、特に高い信頼性と透明性が求められる契約業務やサプライチェーン管理において、革命的な変革をもたらします。

近年、ブロックチェーン技術を活用した電子署名システムが注目を集めています。従来の暗号化技術に加えて、分散型台帳の特性を活かすことで、より高度なセキュリティレベルを実現する取り組みが進んでいます。

特に、AIによる文書生成技術が発達する現在において、「真正性の証明」はますます重要な課題となっています。ブロックチェーン技術は、このような課題に対する有力な解決策の一つとして期待されており、将来的なデジタル社会の信頼基盤を支える技術として研究・開発が続けられています。

8.4 IoT(Internet of Things)

「モノのインターネット」と呼ばれるIoTは、物理的なモノにセンサーを取り付け、インターネットに接続する技術です。製造業の生産ライン監視や、オフィスのエネルギー管理など、リアルタイムなデータ収集とそれに基づく業務最適化を可能にします。

第9章:中小企業のDX推進戦略

9.1 中 collaborateurs企業特有の課題と機会

中小企業は、限られた予算やIT人材の不足といった課題を抱える一方で、大企業にはない「意思決定の速さ」や「組織の柔軟性」という大きな武器を持っています。全社一丸となって迅速にDXに取り組めることは、大きな機会と言えるでしょう。

9.2 中小企業向けDX推進アプローチ

中小企業のDXは**「スモールスタート」**が原則です。まずはクラウド会計ソフトの導入や、電子契約システムの活用など、比較的低コストで始められ、すぐに効果を実感できる領域から着手するのが成功の秘訣です。IT導入補助金などの支援制度を積極的に活用することも重要です。

9.3 中小企業でのリーテックス活用事例

- 建設会社A社(従業員50名): 現場と本社間の契約書やりとりに時間がかかり、工事着手が遅れる課題を抱えていました。「ONEデジ」導入により、現場のタブレットから電子契約が可能になり、契約締結期間を2週間から3日に短縮、年間240万円のコスト削減を実現しました。

- サービス業C社(従業員20名): 請求書発行業務が月末に集中し、経理担当者の残業が常態化していました。「ONEデジInvoice」を導入し、請求書の自動生成とデジタル送付を実現した結果、請求書業務時間を月40時間から10時間に削減できました。

第10章:DX推進におけるリスク管理とセキュリティ

10.1 サイバーセキュリティ対策

DX推進で扱うデータが増えるほど、サイバー攻撃のリスクは高まります。特に中小企業は、ランサムウェアやビジネスメール詐欺の標的となりやすいです。ファイアウォールの導入といった技術的対策と、従業員教育といった組織的対策を両輪で進めることが不可欠です。

10.2 データガバナンスとプライバシー保護

収集したデータを適切に管理・保護するための社内ルール(データガバナンス)を策定し、個人情報保護法などの法令を遵守する体制を構築することが重要です。顧客からの信頼を損なわないためにも、プライバシー保護は最優先で取り組むべき課題です。

10.3 事業継続性(BCP)の確保

システム障害や自然災害といった不測の事態が発生した際に、事業を継続するための計画(BCP)を見直すことも重要です。クラウドサービスを活用したデータの自動バックアップや、代替業務フローの準備など、DX化に伴う新たなリスクに対応した計画を策定します。

第11章:2025年以降のDXトレンド

11.1 生成AI時代のDX

文書作成や顧客対応、データ分析レポートの自動生成など、生成AIの活用はDXを新たなステージへと引き上げます。一方で、情報漏洩や著作権、生成内容の品質管理といった新たなリスクへの対策も同時に求められます。

AIが生成した文書や画像の真正性が問われる時代において、デジタル文書の信頼性を担保する技術の重要性がますます高まっています。企業は、AI活用による効率化のメリットを享受しながら、同時に適切なセキュリティ対策を講じることが求められます。

量子コンピュータが実用化されれば、現在の主流であるRSA暗号は理論的に解読可能となり、既存システムのセキュリティが根底から覆されるリスクがあります。

11.2 量子コンピュータ時代への備え

この課題に対して、現在様々な耐量子暗号技術の研究開発が進められています。企業は将来的なセキュリティリスクを見据えて、段階的にシステムの更新や新技術の導入を検討していく必要があります。技術動向を注視しながら、適切なタイミングでセキュリティ基盤の強化を図ることが重要です。

第12章:成功事例から学ぶDX推進のコツ

12.1 大企業の成功事例

製造業大手のスマートファクトリー化や、小売大手のオムニチャネル戦略など、大企業の成功事例からは、明確なビジョンと大規模な投資、そして長期的な視点の重要性が学べます。

12.2 中小企業の成功事例

地方の建設会社における電子契約導入や、老舗製造業での熟練工ノウハウのデジタル化など、中小企業の成功事例は、現場の課題解決に直結した地に足のついたDXの好例です。

12.3 失敗から学ぶ教訓

多くの失敗事例に共通するのは、「技術先行の導入」「現場無視の推進」「完璧主義の罠」です。現場のニーズを徹底的に把握し、小さく始めて段階的に拡大していくこと、そして成功体験を積み重ねていくことが、失敗を回避するポイントです。

おわりに:DX推進で企業の未来を切り開く

デジタルトランスフォーメーションは、もはや単なる技術導入の選択肢ではなく、企業の存続と成長をかけた必須の経営戦略です。本記事で紹介した段階的なアプローチを参考に、自社に最適なDX推進計画を策定し、実行してください。

DX成功の鍵は、「経営層のコミットメント」「現場との協働」「継続的な改善」の3つです。

DXの波は待ってくれません。今すぐ行動を開始し、デジタル時代をリードする企業へと変革していきましょう。リーテックスは、その変革の強力なパートナーとして、皆様の成功を支援いたします。