目次

契約書の保管期間に関する法律 {#法的要件}

契約書の保管は、企業の業務において極めて重要な要素です。契約書は法的な証拠として機能し、取引先との関係を明確化する重要な書類であるため、適切な保管期間と方法を理解することが必要です。

会社法に基づく契約書の保管期間

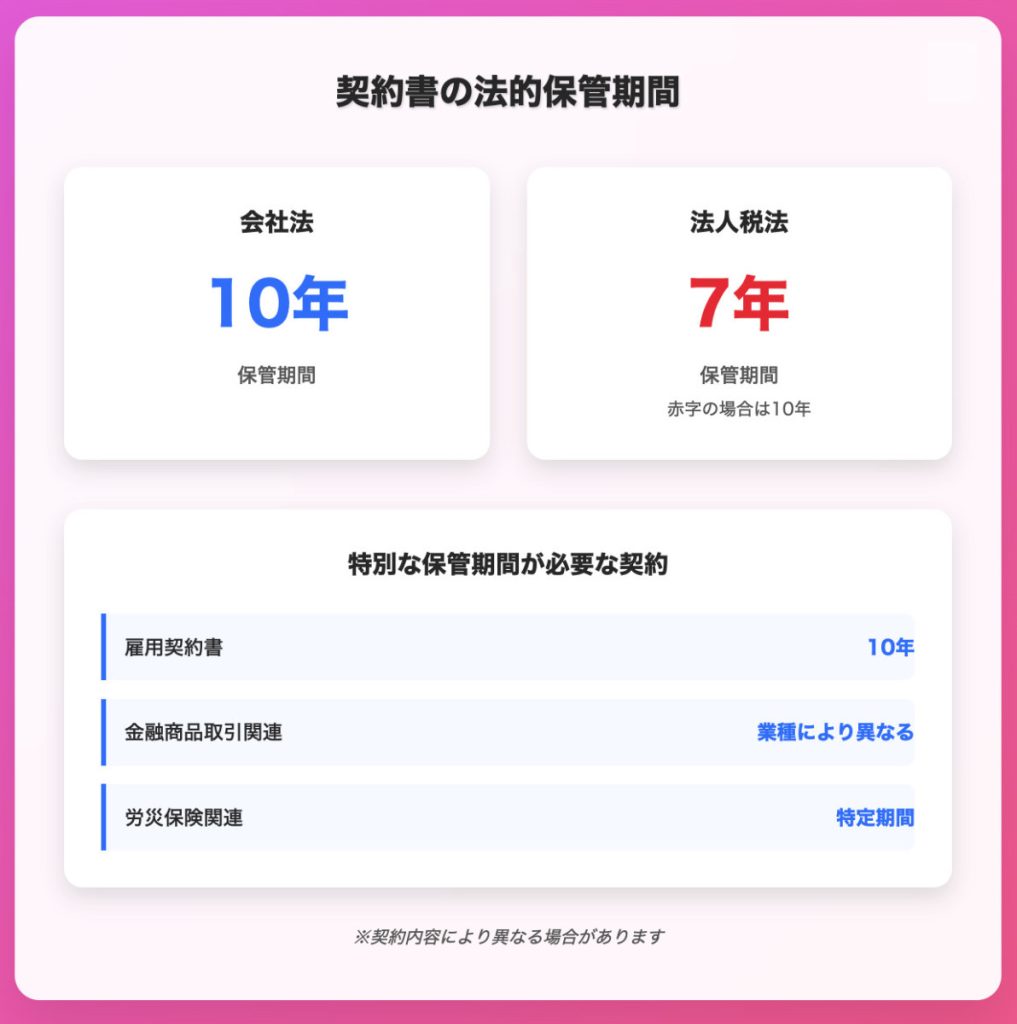

会社法では、株式会社などの法人において、契約書を含む重要な書類の保管について明確な規定が設けられています。会社法により10年間の保管が求められるのが原則です。(会社法第432条第2項)

この10年間という期間は、契約が締結された日から起算されるため、契約書の保管開始日を明確にしておくことが大切です。保管期間の起算点を正確に把握することで、適切な保管期間を確保できます。

企業にとって重要なのは、契約書の適切な保管方法を選ぶことです。物理的な書類の場合は湿気や直射日光を避ける場所に保管し、電子データの場合は安全なサーバーやクラウドサービスを利用することが推奨されます。

法人税法における契約書の保管義務

法人税法では、契約書の保管について異なる規定があります。法人税法により7年間の保管が義務付けられるのが基本的な要件です。ただし、欠損金が生じた事業年度については、10年間の保存が必要となります。(法人税法施行規則第59条)

この保管期間は、税務調査に備えるために必要であり、適切な管理体制を整えることが求められます。契約書は、税務署からの問い合わせや調査に対して証拠として機能するため、保管方法や管理体制を見直し、必要な書類をいつでも取り出せるようにしておくことが重要です。

法人税法施行規則では、契約書を含む帳簿書類の保管について詳細な規定が定められており、これらの規定に従って適切な保管を行う必要があります。弁護士や税理士などの専門家に相談することで、より確実な対応を行うことができます。

その他の法律による保管期間

契約書の保管期間は、契約の内容や業種によって異なる場合があります。例えば、雇用契約に関する書類は5年間の保管が必要であり(労働基準法第109条)、金融商品取引法や労災保険に関する書類についても、それぞれ特定の保管期間が定められています。 なお、雇用契約書については、2020年4月1日の労働基準法改正により、従来の3年間から5年間に延長されましたが、当分の間は経過措置として3年間の保管でも可とされています(労働基準法第143条第1項)。

自社の業界や事業年度に応じて、適用される法律や規則を確認し、必要な保管期間を把握することが重要です。セミナーや研修を通じて、最新の法的要件について学習することも有効です。

契約書の保管方法とそのメリット・デメリット {#保管方法}

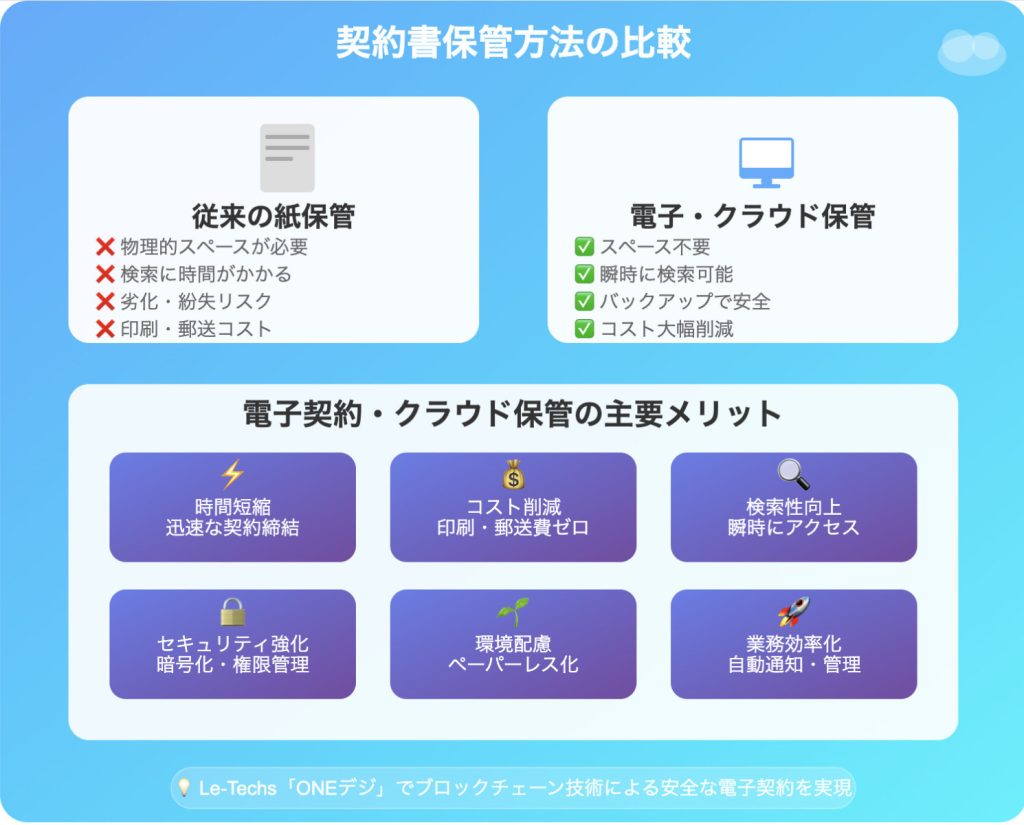

契約書の保管方法には、大きく分けて物理的な保管と電子的な保管があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

紙の契約書の保管方法

紙の契約書の保管は、従来から用いられている方法であり、多くの企業で実践されています。適切な温度・湿度で保管することが最も重要なポイントです。

紙の書類は、湿気や直射日光から守るために、専用のファイルやボックスを利用することが推奨されます。また、契約書を整理整頓し、必要な時にすぐに取り出せるようにしておくことが大切です。台帳や一覧表を作成し、契約書の所在を明確にすることで、検索性を向上させることができます。

定期的に契約書の状態を確認し、劣化や破損がないかチェックすることも重要です。受領印や印紙税の処理が適切に行われているかも併せて確認しましょう。

しかし、紙の保管には物理的なスペースが必要であり、大量の契約書を保管する場合には倉庫や専用の保管スペースが必要になるというデメリットがあります。

電子契約書の保管方法

電子契約書の保管は、デジタル化の進展に伴い、多くの企業で導入が進んでいます。信頼性のあるクラウドサービスを利用することが推奨されます。

電子契約書の保管により、データの安全性が高まり、検索機能を活用することで必要な契約書をすぐに見つけることができます。また、アクセス権限を設定することで、情報漏洩を防ぐことができます。

定期的にバックアップを取ることで、万が一のデータ消失に備えることが重要です。セキュリティ対策として、パスワードの設定やアクセスログの記録も必要です。

電子契約書の保管では、データの永続性や互換性についても考慮する必要があります。将来的にシステムが変更された場合でも、契約書にアクセスできるようにしておくことが重要です。

スキャンした契約書の保管方法

既存の紙の契約書を電子化する場合、スキャンによる保管方法があります。高解像度でスキャンすることが基本的な要件です。

スキャンした契約書は、文字が鮮明に残るよう、適切な解像度で保存することが重要です。また、ファイル名を整理し、日付や内容を反映させることで、検索がスムーズになります。

スキャンした契約書を適切なフォルダに保存し、管理しやすい環境を整えることが大切です。原本の保管義務がある場合は、スキャンした電子データと併せて原本も適切に保管する必要があります。

マイクロフィルムなどの従来の保存方法と比較して、スキャンによる電子化は検索性や利便性が向上しますが、スキャンの品質や保存形式についても十分に検討する必要があります。

契約書の保管におけるリスクと対策 {#リスク対策}

契約書の保管において、様々なリスクが存在します。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが企業の健全な運営に欠かせません。

契約書を破棄するタイミングの重要性

契約書の破棄は、適切なタイミングで行うことが重要です。契約書の有効期限を確認することが第一歩です。

契約書の有効期限を確認し、期限が過ぎたものは破棄の対象となります。ただし、法的に保存が義務付けられている期間を考慮し、会社法や法人税法などの要件を満たした上で破棄する必要があります。

契約の締結から終了まで、取引先との関係や販売状況なども考慮して、適切な破棄タイミングを判断することが重要です。また、破棄する際は、情報漏洩を防ぐために適切な方法(シュレッダーを使用するなど)を選ぶことが大切です。

廃棄のタイミングは、事業年度や会計期間とも関連するため、経理部門や法務部門と連携して決定することが推奨されます。

契約書の紛失や改ざんを防ぐための対策

契約書の紛失や改ざんは、企業にとって大きなリスクとなります。デジタル化を検討することが効果的な対策の一つです。

電子データとして保存することで、物理的な紛失リスクを軽減できます。また、契約書へのアクセス制限を設け、必要な人だけが閲覧できるようにすることが重要です。

定期的なバックアップを行うことで、万が一の事態に備えることができます。また、署名や印鑑の管理を徹底し、契約書の作成から保管まで一貫した管理体制を構築することが必要です。

改ざん防止のため、電子署名やタイムスタンプなどの技術を活用することも有効です。法務部門と連携し、契約書の真正性を確保するための対策を検討しましょう。

情報漏洩リスクへの対応

契約書には機密性の高い情報が含まれているため、情報漏洩リスクへの対応は極めて重要です。適切なセキュリティ対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。

アクセス権限の管理を徹底し、必要最小限の人員のみが契約書にアクセスできるようにすることが基本です。また、契約書の保管場所や管理方法についても、セキュリティ面を考慮して設計する必要があります。

電子契約書の利点と注意点 {#電子契約}

電子契約書は、従来の紙の契約書と比較して多くの利点がある一方で、注意すべき点も存在します。これらを理解することで、効率的な契約管理が可能になります。

電子契約書の導入メリット

電子契約書の導入による最大のメリットは、時間とコストの削減です。従来の紙の契約書に比べ、印刷や郵送の手間が省け、迅速な契約締結が可能となります。

電子契約書はデジタル管理が容易で、必要な情報をすぐに検索できるため、効率的な契約管理が実現します。また、契約書の保管スペースが不要になり、物理的な倉庫や保管場所の確保が不要になります。

さらに、紙を使用しないため、環境への配慮にもつながります。これらの点は、現代の企業にとって重要な要素であり、導入の価値は大きいといえます。

電子契約書の導入により、契約プロセスの自動化や効率化が進み、業務の生産性向上にも寄与します。多くの企業で導入事例が報告されており、その効果は実証されています。

電子契約書のデメリットとその対策

電子契約書にはいくつかのデメリットも存在します。まず、セキュリティの懸念がありますが、強固な暗号化技術や認証手段を導入することで対策が可能です。

また、技術的な障壁として、利用者のITリテラシーの差が挙げられますが、研修やサポートを提供することで克服できます。特に、中小企業においては、IT関連の知識不足が課題となることがあります。

法的な認知度の低さについては、最新の法律や規制を確認し、適切な手続きを踏むことで安心して利用できるようにする必要があります。電子署名法や電子帳簿保存法などの法的要件を理解し、適切に運用することが重要です。

これらの課題に対する対策を講じることで、電子契約書の利点を最大限に活用することができます。

契約書の保管に関するよくある質問 {#よくある質問}

契約書の保管に関して、企業担当者から寄せられることが多い質問について解説します。

契約書の保管期間はどのように決まるのか?

契約書の保管期間は、契約内容により異なるため、まずは契約書に記載されている保管期間を確認することが重要です。

税法や商法などの法令によって、特定の契約書に対する保管期間が定められている場合もあります。例えば、会社法では10年間(会社法第432条第2項)、法人税法では7年間の保管が義務付けられています(法人税法施行規則第59条)。ただし、欠損金が生じた事業年度については、10年間の保存が必要となります。

業種によっては、特有の保管基準が設けられていることがあるため、自社の業種に応じた規定も考慮に入れる必要があります。金融業界や医療業界など、特定の業界では独自の保管要件が存在することがあります。

雇用契約に関する書類は5年間の保管が必要であり(労働基準法第109条)、契約の種類によって保管期間が異なることを理解しておくことが重要です。なお、2020年4月1日の労働基準法改正により従来の3年間から5年間に延長されましたが、当分の間は経過措置として3年間の保管でも可とされています。

契約書の電子化は法律上問題ないのか?

契約書の電子化については、電子化の法的根拠があるため、適切に行えば法律上問題ありません。

特に、電子契約の普及が進む中、電子的な方法での契約書の作成や保管が一般的になってきています。電子署名法や電子帳簿保存法などの法的基盤が整備されており、適切な要件を満たすことで有効な契約書として認められます。

ただし、電子化した契約書は、適切な保存方法を講じる必要があり、改ざん防止やアクセス制限を考慮することが求められます。また、電子データの長期保存に関する技術的な要件も満たす必要があります。

法律に基づいた電子契約の運用を行うことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。不明な点については、弁護士や専門家に相談することが推奨されます。

契約書の保管でよくあるトラブルとその解決方法

契約書の保管において、よくあるトラブルとその解決方法について説明します。

最も多いトラブルは、契約書の紛失です。これを防ぐためには、適切な管理システムを導入し、契約書の所在を明確にすることが重要です。台帳や一覧表を作成し、定期的に在庫確認を行うことが効果的です。

また、保管期間を過ぎた契約書の処理についても問題となることがあります。法的な保管期間を正確に把握し、適切なタイミングで破棄または処分することが必要です。

契約書の内容に関する問い合わせに迅速に対応できないケースもあります。検索機能を活用し、必要な情報を素早く取得できるシステムを構築することが解決策となります。

契約書の保管を効率化するためのツール {#効率化ツール}

現代の企業では、契約書の保管を効率化するための様々なツールが利用されています。これらのツールを活用することで、大幅な業務効率化が期待できます。

契約管理システムの活用

契約管理システムを導入することで、契約書の管理が劇的に効率化されます。契約書の検索が容易になることが最大のメリットです。

具体的には、契約書をデジタル化し、検索機能を活用することで必要な契約書をすぐに見つけられます。また、契約の期限や更新日を自動で通知してくれる機能があれば、重要な契約を見逃すこともありません。

さらに、複数のユーザーが同時にアクセスできるため、チームでの協力が促進されます。これにより、契約書の管理がスムーズになり、業務の効率化が実現します。

契約管理システムは、一元管理を可能にし、契約に関する情報を体系的に整理することができます。これにより、契約の締結から終了まで、全体的な業務プロセスの改善が期待できます。

クラウドストレージの利用方法

クラウドストレージを利用することで、契約書をどこからでも簡単にアクセスできるようになります。

これにより、出先でも必要な契約書を確認できる利便性が向上します。また、クラウド上にデータを保存することで、万が一のデータ損失に備えたバックアップが容易に行えます。

さらに、クラウドストレージには多くの場合、セキュリティ機能が備わっており、データの暗号化やアクセス制限を設定することができるため、契約書の安全性も高まります。

無料のクラウドサービスから有料の高機能サービスまで、様々な選択肢があります。自社の規模や要件に応じて、適切なサービスを選択することが重要です。

契約書の保管に関する最新の法律改正 {#法律改正}

法律の改正は、契約書の保管方法に大きな影響を与えます。最新の法改正について理解し、適切に対応することが重要です。

2022年改正電子帳簿保存法の影響

2022年に改正された電子帳簿保存法は、契約書の電子保存を促進する内容が含まれています。電子契約の普及が進むことが予想される大きな変化です。

この改正により、企業は電子契約を導入しやすくなり、紙の契約書の保管が減少する可能性があります。また、保存期間や保存方法についても見直しが求められるため、最新のルールをしっかりと把握しておくことが重要です。

特に、デジタル保存に関する要件を理解し、適切なシステムを導入することが求められます。2024年1月からの完全義務化に向けて、企業は準備を進める必要がありましたが、現在は既に2024年1月1日から電子取引データの保存が完全義務化されています。

青色申告を行う企業にとっても、電子帳簿保存法の改正は重要な影響を与えるため、税理士や会計士と連携して適切な対応を行うことが推奨されます。

今後の法律改正に備えるためのポイント

今後の法律改正に備えるためには、法改正の動向を定期的に確認することが不可欠です。

特に、契約書の保管に関する法律は頻繁に変更される可能性がありますので、最新情報をキャッチアップする習慣をつけましょう。また、社内ルールの整備も重要です。

法律改正に即した契約書の保管方法や手続きについて、社内でのガイドラインを作成することが求められます。さらに、法律の専門家やコンサルタントの意見を取り入れることで、より確実な対策を講じることができます。

2025年以降の法改正についても注視し、継続的な対応体制を構築することが重要です。セミナーや研修を通じて、最新の法的要件について学習することも有効です。

契約書の保管におけるセキュリティ対策とリスクマネジメント {#セキュリティ対策}

現代の契約書保管において、セキュリティ対策とリスクマネジメントは極めて重要な要素です。サイバーセキュリティの脅威が増加する中、適切な対策を講じることが企業の存続に直結します。

最新のセキュリティ脅威と対策

契約書の保管において、ハッキングやデータ漏洩、内部不正といったリスクが増加しています。これらの脅威に対する最新の対策方法を理解し、実装することが重要です。

暗号化技術の活用は、データ保護の基本的な対策です。保存時の暗号化(暗号化保存)と転送時の暗号化(SSL/TLS通信)の両方を適用することで、データの機密性を確保できます。また、多要素認証の導入により、不正アクセスのリスクを大幅に軽減できます。

アクセス管理のベストプラクティスとして、最小権限の原則を適用し、必要最小限の人員のみが契約書にアクセスできるようにすることが重要です。また、定期的なアクセス権限の見直しを行い、退職者や部署異動者の権限を適切に管理することも必要です。

リスク発生時の対応策

セキュリティインシデントが発生した場合の対応策を事前に準備しておくことが重要です。インシデント対応計画を策定し、迅速な対応を可能にする体制を構築することが必要です。

データ漏洩が発生した場合の影響範囲の特定、関係者への通知、法的対応などの手順を明確にしておくことで、被害を最小限に抑えることができます。また、定期的な訓練を実施し、実際の事態に備えることも重要です。

バックアップとリストア計画も重要な要素です。万が一のデータ損失に備えて、定期的なバックアップを実施し、復旧手順を確立しておくことが必要です。

継続的なセキュリティ監視

契約書の保管におけるセキュリティは、一度設定すれば終わりではありません。継続的な監視と改善が必要です。

セキュリティログの監視を実施し、異常なアクセスパターンや不審な活動を検出できるシステムを構築することが重要です。また、定期的なセキュリティ監査を実施し、セキュリティ対策の有効性を確認することも必要です。

最新のセキュリティ脅威に関する情報収集を継続的に行い、必要に応じて対策を更新することで、常に最新のセキュリティレベルを維持することができます。

まとめ

契約書保管の重要性

契約書は法的に重要な文書であり、企業の事業継続において欠かせない要素です。契約書は法的証拠となるため、適切な保管でトラブル回避が可能になります。

契約書を適切に保管することで、必要なときに迅速にアクセスでき、法的な証拠としても活用できます。また、契約書の管理がしっかりしている企業は、取引先からの信頼を得やすくなり、ビジネスの信頼性向上につながります。

領収書や請求書などの関連書類と併せて、体系的な文書管理を行うことで、企業の業務効率化と法的リスクの軽減が実現できます。

適切な保管方法の選択

契約書の保管方法には、デジタル化と物理的な保管の2つの選択肢があります。デジタル化を検討することで、多くのメリットを享受できます。

デジタル化することで、検索性が向上し、スペースも節約できます。一方、物理的な保管を選ぶ場合は、耐火性の金庫や専用のファイルを使用し、湿気や温度の影響を受けにくい環境を整えることが重要です。

また、誰が契約書にアクセスできるかを明確にし、情報漏洩を防ぐための管理も必要です。アクセス権の設定や監査ログの管理を適切に行うことで、セキュリティを確保できます。

法的要件の遵守

会社法では10年間、法人税法では7年間の保管が義務付けられており、これらの法的要件を遵守することが企業の基本的な責任です。契約の種類や業種によって保管期間が異なることもあるため、自社の状況に応じた適切な保管期間を設定することが重要です。

2022年改正電子帳簿保存法の施行により、電子契約の普及が進んでいます。これらの法改正に適切に対応することで、企業の競争力向上と法的リスクの軽減が実現できます。

効率的な管理システムの導入

契約管理システムやクラウドストレージの活用により、契約書の管理を効率化できます。これらのツールを導入することで、検索性の向上、自動通知機能の活用、複数ユーザーでの情報共有が可能となり、業務効率化が図れます。

特に、契約期限の管理や更新通知機能を活用することで、重要な契約を見逃すリスクを軽減できます。さらに、セキュリティ機能が充実したクラウドサービスを利用することで、データの暗号化やアクセス制限を設定し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

電子契約の活用とセキュリティ対策

現代のビジネス環境では、電子契約の導入が急速に進んでいます。電子契約は時間とコストの削減に大きく寄与し、効率的な契約管理を実現します。Le-Techs株式会社のONEデジのような、ブロックチェーン技術を活用した電子署名サービスは、従来の電子契約よりも高い法的安全性と証拠力を提供します。

電子契約の導入により、印刷や郵送の手間が省け、迅速な契約締結が可能となります。また、環境への配慮という観点からも、紙を使用しない電子契約は企業の社会的責任を果たす重要な取り組みです。

ただし、電子契約の導入にはセキュリティ対策が不可欠です。ハッキングやデータ漏洩、内部不正といったリスクに対する最新の対策方法を理解し、暗号化技術やアクセス管理のベストプラクティスを実践することが重要です。

最新の法律動向への対応

契約書の保管に関する法律は頻繁に変更される可能性があるため、最新の法改正動向を定期的に確認することが不可欠です。特に、2022年改正電子帳簿保存法の施行により、電子データの保存要件が明確化され、企業の対応が求められています。

法律改正に適切に対応するためには、社内ルールの整備が重要です。契約書の保管方法や手続きについて、法律改正に即したガイドラインを作成し、従業員への周知徹底を図ることが必要です。

また、法律の専門家やコンサルタントの意見を定期的に取り入れることで、より確実な対策を講じることができます。これにより、法的リスクを最小限に抑え、企業の競争力向上に繋げることが可能です。

契約書保管のリスクマネジメント

契約書の紛失や改ざん、不正アクセスなどのリスクに対する包括的な対策が必要です。物理的な契約書については、耐火性の金庫や専用の保管庫を使用し、電子データについては、複数の場所でのバックアップや暗号化技術の活用が重要です。

内部不正を防ぐためには、アクセス権限の適切な設定と定期的な見直しが必要です。また、アクセスログの監視や異常検知システムの導入により、不正アクセスの早期発見と対応が可能となります。

さらに、災害などの不測の事態に備えた事業継続計画(BCP)の策定も重要です。契約書の保管場所の分散化や、緊急時の復旧手順を明確化することで、企業の事業継続性を確保できます。

今後の展望と結論

契約書の保管は、企業の法的リスク管理と業務効率化において極めて重要な要素です。デジタル化の進展により、電子契約の普及が加速し、契約書の保管方法も大きく変化しています。

Le-Techs株式会社のONEデジのような最新のブロックチェーン技術を活用した電子署名サービスは、従来の契約書保管の課題を解決し、企業の競争力向上に大きく寄与します。これらの技術を活用することで、法的安全性を確保しながら、効率的な契約管理が実現できます。

企業は、自社の業種や規模に応じた最適な契約書保管方法を選択し、法的要件を遵守しながら、効率的な管理体制を構築することが重要です。また、最新の法律動向や技術の進歩に対応するため、継続的な改善と見直しを行うことが必要です。

適切な契約書保管は、企業の信頼性向上とリスク軽減に直結します。デジタル化とセキュリティ対策を適切に組み合わせることで、現代のビジネス環境に適した契約書保管体制を構築し、企業の持続的な成長を支援することができるでしょう。

領収書や請求書などの関連書類と併せて、体系的な文書管理を行うことで、企業の業務効率化と法的リスクの軽減が実現できます。

あわせて読みたい

Wordで電子署名を追加する方法とは?法的効力と注意点を解説