「定型業務に追われて、本来の創造的な仕事に集中できない。」

「プログラミング知識はないけれど、AIで業務を効率化したい。」

そんな悩みを解決する選択肢として、「Dify」 が注目されています。Difyは直感的な操作でAIアプリを作れるプラットフォームで、なかでも分岐・ループ・外部API連携をノーコードで組める「ワークフロー」機能が実務で強力です。

本記事では、Difyのワークフローに絞って、基本から作成手順、ビジネス活用事例までを解説します。読み終えるころには、自社業務のどこから自動化を始めるかが見えてくるはずです。

目次

Difyのワークフロー機能の概要

まずは、Difyワークフローがどのようなもので、どのような特徴を持っているのか、その基本を理解しましょう。

Difyワークフローとは何か?

Difyワークフローとは、一言で言えば「複数のタスクを組み合わせた一連の業務プロセスを、プログラミングなしで自動化するためのツール」です。

従来のプログラミングでは、一つひとつの処理の流れをコードで記述する必要がありました。しかし、Difyのワークフロー機能を使えば、まるでブロックを組み立てるかのように、視覚的な画面上で機能(ノード)を配置し、それらを線でつなぐだけで、複雑な処理フローを構築できます。

例えば、「顧客からの問い合わせメールに自動で応答する」というタスクを考えてみましょう。この流れは、

- メールを受信する(入力)

- 問い合わせ内容をAIが解析し、関連するFAQを探す(処理)

- 適切な回答文を生成する(処理)

- 顧客にメールを返信する(出力)

というステップに分解できます。

Difyワークフローを使えば、このような一連の流れを自動化し、必要に応じて24時間365日業務をサポートできます。

この自動応答の仕組みは、JSON形式でデータを扱えるため、外部システムとの連携も柔軟に行えます。

Difyのワークフロー機能の特徴

Difyのワークフロー機能が他のツールと一線を画す特徴は、その「柔軟性」と「拡張性」にあります。 主な機能と特徴をリストアップしてみましょう。

- 直感的なノーコード開発: プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、自分だけの業務自動化フローを自由に作成できます。

- 多彩なノードの組み合わせ: データ収集、LLM(大規模言語モデル)による文章生成、条件分岐(if文など)、外部API連携といった様々な機能を持つ「ノード」を自由に組み込むことが可能です。

- ドキュメント・ファイルの活用: PDFやテキストファイルなどのドキュメントを知識源(ナレッジベース)としてアップロードし、その内容に基づいた回答をAIに生成させることができます。

これらの特徴により、ユーザーは単なる定型業務の自動化に留まらず、AIの力を活用した高度なタスク処理まで、自分たちの手で実現できるという大きな利点があります。

Difyワークフローの基本構成要素

ワークフローを自在に操るためには、その構成要素である「ノード」と「変数」について理解を深めることが不可欠です。

主要ノードの種類と役割

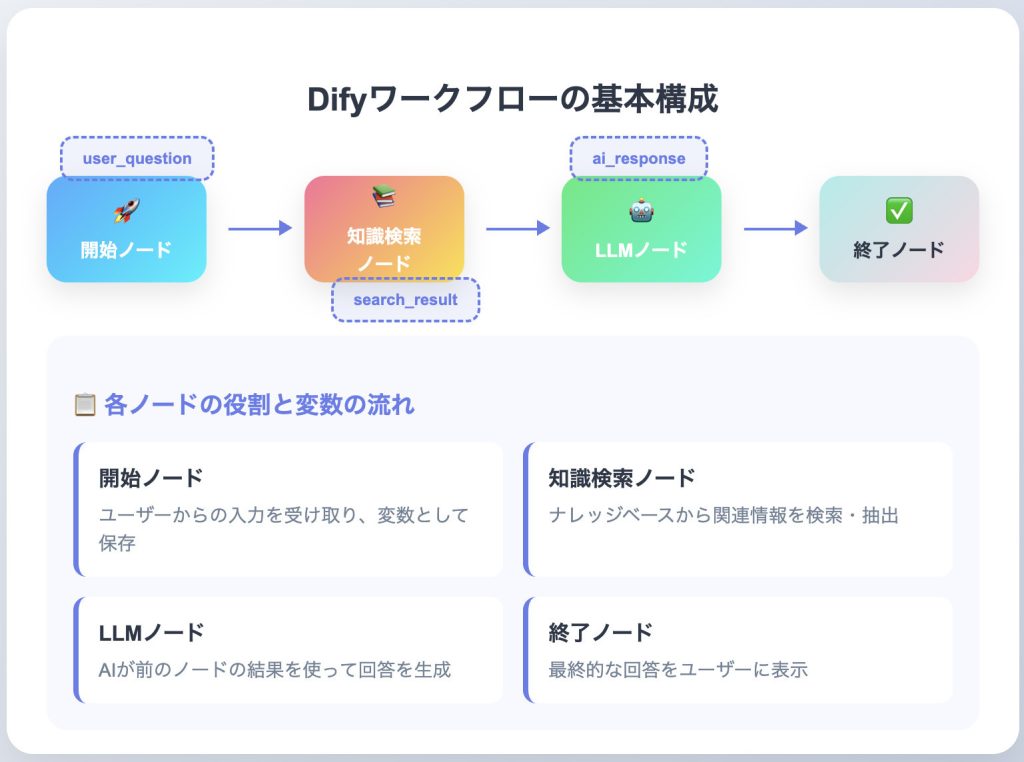

ワークフローは、「ノード」と呼ばれる機能ブロックを線でつなぎ合わせて構築されます。それぞれのノードが持つ役割を理解することが、効果的なフロー作成の第一歩です。

- 開始ノード: ワークフローの起点となる、文字通り最初のノードです。 ここでユーザーからの入力(メッセージやファイルなど)を受け取る変数を定義します。

- LLMノード: Difyワークフローの中核をなす主要な要素です。GPTやClaudeといった大規模言語モデルを呼び出し、文章の生成、要約、分類など、知的な処理を行わせます。

- 知識検索ノード:事前に登録したナレッジベース(文書ファイルなど)から、入力内容と関連する情報を検索・抽出するノードです。

- ツールノード: 外部のWebサイトから情報を取得したり、APIを呼び出したりするためのノードです。特定のURLの内容を読み込むといったタスクを実行できます。

- 条件分岐ノード: 「もし〇〇ならばA、そうでなければB」といった、条件に応じた処理の分岐を作成します。 これにより、入力内容に応じて応答を変化させるなど、より複雑なロジックを組むことが可能です。

- 変数割り当てノード: あるノードの出力を、後続のノードで使いやすいように、新しい変数として名前を付けて保存する役割を持ちます。

- 終了ノード: ワークフローの終点です。 ここで最終的な応答内容を定義し、ユーザーに表示します。

これらの主要な要素をパズルのように組み合わせることで、ワークフロー全体の流れを構築していきます。

変数の使い方と管理方法

「変数」とは、データを一時的に入れておくための「箱」のようなものです。Difyワークフローでは、この変数を活用して、ノード間で情報を引き渡していきます。

例えば、開始ノードで受け取ったユーザーからの質問文を user_question という変数に入れ、LLMノードにその変数を参照させて回答を生成させるといった使い方をします。

- 変数の定義: 主に開始ノードでユーザーからの入力を受け取る変数を定義します。変数名、フィールドタイプ(文字列、数値、ファイルなど)、説明文などを設定できます。

- 変数の参照: 他のノード(特にLLMノードのプロンプト内)で変数を呼び出す際は、

{{#変数名#}}のような特別な表記を用います。 例えば、{{#sys.query#}}と書けば、ユーザーが入力した最新のメッセージを参照できます。 - 変数のスコープ: 変数がどの範囲で有効か(スコープ)を理解することも重要です。 基本的に、前のステップで定義または生成された変数は、後続のすべてのノードで使うことができます。

- 管理のベストプラクティス: ワークフローが複雑になってくると、変数の管理が重要になります。後から見ても分かりやすいように適切な名前を付ける、不要になった変数は整理するなど、管理方法を工夫することで、ワークフローの保守性が向上します。

変数を使いこなすことで、静的な処理だけでなく、ユーザーの入力に応じて動的に変化する、高度なワークフローを構築することが可能になります。

Difyでのワークフロー作成手順

ここからは、実際にDifyでワークフローを作成する手順を3つのステップに分けて解説します。初心者でもこの通りに進めれば、基本的なワークフローを実装できます。

ステップ1:ワークフローの設計

何よりもまず、どのようなワークフローを作りたいのか、その全体像を設計することから始めます。

- 目的を明確にする: 「顧客からの問い合わせ対応を自動化したい」「ブログ記事の構成案を生成させたい」など、このワークフローで何を達成したいのか、具体的な目的を設定します。

- フローの全体像を描く: 開始から終了まで、どのような処理がどのような順番で行われるのか、全体の流れを紙やツールに書き出してみましょう。 フローチャートを使うと、視覚的に整理しやすくなります。

- 必要な要素をリストアップする: フローの各ステップで、どのような機能(ノード)やデータ(変数、ナレッジ)が必要になるかを洗い出します。

この設計段階を丁寧に行うことで、後の構築プロセスがスムーズに進みます。

ステップ2:ノードの追加と設定

設計図が完成したら、Difyの画面上で実際にワークフローを構築していきます。

- ワークフローの新規作成: Difyにログインし、スタジオから新しいアプリを作成、タイプとして「ワークフロー」を選択します。

- ノードの追加と配置: 画面左側の「+」ボタンから、設計図に合わせて必要なノード(LLM、知識検索など)を選択し、キャンバス上にドラッグ&ドロップで配置します。

- ノード間の接続: 各ノードの端子をドラッグして、処理の順番通りに線でつなぎます。これにより、データの流れが定義されます。

- 各ノードの設定: それぞれのノードをクリックし、設定項目を正確に入力します。 特にLLMノードでは、AIへの指示文(プロンプト)や、使用する変数を慎重に設定します。

このノーコードのインターフェースにより、プログラミング経験がない方でも直感的にワークフローを構築することが可能です。

ステップ3:ワークフローのテストとデバッグ

ワークフローを構築したら、それが意図した通りに動作するかをテストし、問題があれば修正(デバッグ)します。

- テストの実行: 画面右上にある「実行」ボタンを押し、テスト用の入力(質問文など)を送信して、ワークフローを実際に動かしてみます。

- 結果の確認: 各ノードでどのような処理が行われ、どのようなテキストが出力されたか、実行ログで確認します。 最終的な返信が意図通りかチェックしましょう。

- エラーの特定と改善: もしエラーが発生したり、期待と違う結果になったりした場合は、どのノードに問題があるのかをログから特定します。 プロンプトの指示が曖昧だったり、変数の指定が間違っていたりするケースが多いため、設定を見直して改善点を探します。

このテストと改善のサイクルを繰り返すことで、ワークフローの精度と安定性を高めていくことができます。

Difyワークフローのテストと改善のポイント

ワークフローを構築したら、意図通りに動作するかを確認し、必要に応じて改善(デバッグ)するプロセスが重要です。正確なテストと改善のサイクルを回すことで、業務自動化の精度と安定性を高められます。

エラーの特定と改善

もしエラーが発生したり、期待通りの結果が出なかった場合は、ログをもとに問題のノードを特定します。よくある原因は、プロンプトの指示が曖昧であることや、変数の指定ミスです。設定を見直し、改善点を修正します。

テストの実行

画面右上の「実行」ボタンを押して、テスト用の入力(質問文やデータなど)を送信します。ワークフローが実際に動作する様子を確認することで、初期設定の正確性をチェックできます。

結果の確認

各ノードでどのような処理が行われ、どのような出力が生成されたかを実行ログで確認します。最終的な出力が意図した内容になっているかを必ずチェックしましょう。

Difyワークフローの活用事例

Difyワークフローは、アイデア次第で様々な業務に応用できます。ここでは、具体的な活用事例をいくつか紹介します。

業務効率化のための具体例

日常的な業務の中には、Difyワークフローで自動化できるものが数多く存在します。

- 議事録作成の自動化: 会議の音声データをテキスト化し、Difyに入力。LLMノードで要点を抽出し、決定事項やTODOリストを自動で出力させる。

- 顧客問い合わせへの一次対応: 顧客からのよくある質問に対して、ナレッジベースを検索させ、自動で回答を生成・返信する。これにより、サポート担当者の作業負担を大幅に軽減できます。

- Webコンテンツの要約・SNS投稿文の作成: 指定したURLの内容を読み込ませ、その要約と、SNSでシェアするための魅力的な短文を自動生成させる。

これらのタスクを自動化することで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

教育分野での活用事例

教育分野でも、Difyワークフローの活用は進んでいます。

- 個別学習支援アプリケーション: 生徒の質問に対し、その生徒の理解度(userレベル)に応じて、LLMが回答の難易度を調整する。ナレッジベースから関連情報を抽出し、より深い学びを促す。

- 小テストの自動生成: 指定した学習範囲(教科書PDFなど)から、重要キーワードを基に小テストの問題と回答を自動で生成する。

- 論文・レポートの分類と整理: 提出された多数のレポートファイルを、内容に応じて自動で分類し、キーワードを抽出して整理する。

このように、教育現場の様々な作業を効率化し、教員がより生徒と向き合う時間を創出するのに役立ちます。

Difyワークフローのメリットとデメリット

Difyワークフローは非常に便利なツールですが、導入を検討する上では、その利点と考慮すべき点の両方を理解しておくことが重要です。

Difyワークフローの利点

- プログラミング不要で開発が簡単: 専門知識がなくても、視覚的な操作でAIアプリを構築できるため、開発のハードルが非常に低いです。

- 柔軟で複雑なロジックも実装可能: 複数のノードや条件分岐を組み合わせることで、シンプルなタスクから複雑な業務プロセスまで、柔軟に対応できます。

- 迅速な改善サイクル: AIの応答が不十分な場合でも、プロンプトやワークフローの設定をすぐに変更してテストできるため、PDCAサイクルを高速で回し、精度を改善しやすいです。

- 自動化による時間とコストの節約: 定型的なタスクを自動化することで、人的リソースを節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えられます。

考慮すべきデメリット

- 初期設定の学習コスト: 直感的とはいえ、初めて利用する際には、ノードの種類や変数の使い方など、基本的な概念を学ぶための時間が必要です。

- ツールへの依存リスク: 業務の中核をDifyワークフローに依存しすぎると、万が一システムがダウンした際に業務が停滞するリスクがあります。

- 権限管理の課題: 大規模な組織で利用する場合、誰でもワークフローを編集・削除できてしまうなど、現時点では詳細な権限設定が難しい側面があります。

- 新しいフローへの抵抗感: 従来の業務フローに慣れた従業員から、新しいツールやプロセスへの変更に対して心理的な抵抗感が生まれる可能性があります。 導入時には十分な説明とサポートが重要です。

Difyワークフローをさらに活用するためのTips

基本をマスターしたら、さらに一歩進んだ使い方でDifyワークフローのポテンシャルを最大限に引き出しましょう。

ナレッジベースの活用法

ナレッジベースは、Difyワークフローを強力にするための知識源です。

- 社内規定・マニュアルのデータベース化: よくある質問への回答や、社内マニュアル、業務手順書などをナレッジベースに登録しておけば、従業員が必要な情報をいつでもAIに尋ねられるようになります。 これにより、管理部門への問い合わせ業務を大幅に削減できます。

- 情報の整理と共有: 情報をカテゴリごとに整理し、チーム全体でナレッジベースを共有することで、属人化を防ぎ、知識の共有を促進します。

- 高精度な検索: Difyは、ユーザーの質問の意図を汲み取って、ナレッジベース内から最適な情報を検索し、回答を生成します。

他ツールとの連携方法

DifyはAPIを活用することで、様々な外部ツールと連携可能です。これにより、業務自動化の幅が大きく広がり、DX推進の効果を最大化できます。

- チャットツールとの連携: SlackやMicrosoft Teamsなど、日常的に使用しているチャットツールと連携することで、チャット上からDifyで作成したAIアプリを即座に呼び出せます。

- CRM/SFAとの連携: 顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)と連携させ、特定の条件(例:商談成立)をトリガーに契約書作成などのワークフローを自動で開始できます。

- 電子契約サービスとの連携: ワークフローの最終段階で契約内容を確定したら、APIを通じて電子契約サービスにデータを送信。契約書作成から送付、締結までのプロセスを自動化できます。

プログラミング知識がある場合は、Pythonなどを用いてさらに高度な連携も実現できます。

まとめと今後の展望

本記事では、Difyのワークフロー機能について、その基本から応用までを網羅的に解説しました。

Difyワークフローの今後の可能性

Difyは現在も活発に開発が進められており、今後さらに進化が期待される業務自動化プラットフォームです。企業のDX推進や生産性向上において、Difyワークフローはますます重要な存在になっていくでしょう。

- 新機能の追加: 2025年現在も、繰り返し処理や条件分岐の強化など、ユーザーの業務自動化をサポートする新機能が続々登場しています。今後もAI技術の最新トレンドを取り入れ、より高度で複雑な処理をノーコードで実現できるようになるでしょう。

- 外部サービスとの連携強化: CRM、SFA、電子契約サービスなど、より多くの外部アプリケーションとの連携が容易になり、企業内の様々なシステムを統合した大規模な自動化が可能になります。

- ユーザーコミュニティの活性化: 利用者からのフィードバックを反映した改善が進むことで、より直感的で使いやすく、強力なワークフロー構築ツールへと進化していくことが期待されます。

次のステップに向けて

Difyワークフローは、DX推進の強力な武器となる業務自動化ツールです。

まずは、身近な業務の中から「ここを自動化できたら便利だな」というタスクを見つけ、簡単なワークフローの作成から始めてみましょう。小さな成功体験を積み重ね、チーム全体で効果を共有することが、組織全体の生産性向上につながります。

さらに、業務プロセスの自動化が進むと、最終段階として重要な「契約」の処理があります。

このステップを、ブロックチェーン技術で高いセキュリティを実現する「リーテックスデジタル契約」で締結することで、DXの取り組みをより安全かつ効率的に完結させることが可能です。

Difyワークフローとリーテックスのサービスを組み合わせて活用することで、貴社の業務改革・DX推進を一歩先へと進めることができます。

資料請求やご相談は、以下の公式サイトからお気軽にお問い合わせください。

https://le-techs.com/

Dify公式

リーテックスのサービスサイトはこちら

https://le-techs.com/

ONEデジサービスはこちら

ONEデジDocument

ONEデジ Invoice

ONEデジCertificate

リーテックスデジタル契約はこちら

リーテックスデジタル契約

100年電子契約はこちら

100年電子契約